包丁を研ぐキッカケはある日突然

「そこまでやって釣りでしょ!!」

今では懐かしいセリフだが、妙に説得力がある言い回しだった。

春のうららかな風吹くナイスな陽気にもかかわらず、Stay homeで自宅の便所にしゃがみ込むオッサンは、懐かしい思ひ出に白線を流し、感慨にふけっていた。

「そこまでやって釣りでしょ!!」

オッサンが妻に吐かれたセリフである。

強い語気ではなかったが、静かに、しかし太く力強いトーンだった。

まだ沖釣りの経験が無かった頃、沖釣り専の友人オッサン2号の執拗な勧誘にめげ、渋々シロギス釣りに出掛ける事を吐露した時だった。

釣ってきたシロギスをどうやって食べたら良いのか?

キスと言えば天ぷらしか思い浮かばなかったオッサンだが、妻のこだわりで我が家では揚げもの料理はご法度だ。

ハテ?何の料理が良いのやら…

妻に相談した時のことだった。

「キスって天ぷら以外にどうやって食べるんだろう?」との問いに、「まぁ、作る人の好きでいいんじゃない?」と妻。

へ?この瞬間までオッサンが自分でシロギスを捌き、調理するなんざ微塵も想像してなかったのだ。

相談っていうか提案というスタンスで、実際に料理する妻に助け舟を出すつもりで問いかけたハズだった。

この時のオッサンの怪訝を見透かした妻が吐いたセリフが、前述の名言である。

多くの釣り人の悩みであろう釣った魚の後始末。

釣りは好きでも、そのあとその魚をどうすんだ問題。

余程の料理好きでもなければ、自分で魚を捌くというのはやりたくないだろう。

魚臭い、ウロコは飛び散る、出血及び内臓はキモい、身と骨を分けなくてはならないetc、ect、面倒臭いことこの上ない。

通常、スーパーなどでは三枚おろしとか切り身だけでパック詰めされてたり、まんまの姿でも捌きますサービスが当然の当たり前。

後は持ち帰り、すぐに料理が出来る状態でディスプレイされてる。

それが現代の魚の姿である。

しかし、自分で釣った魚にそんなアフターサービスは無いのである。

※フグや穴子釣りなど一部沖釣りにはありますが…

シロギスの後始末をDIYでやるハメになったオッサン。

当然、妻がいつも使っている包丁で魚なんて捌かせてくれないだろう。

だもんで、急いで刃渡り15cmの安い出刃包丁を買った。

今思えば、シロギスを捌くならもっと小さなアジ切包丁で十分なんだけど、その時は何も知らないし、気が動転していたこともあって魚=出刃包丁という頭しか無かった。

そもそもシロギス釣りなんぞやったことはなかったが、それ以前に魚を捌いたこともない。

ナイナイづくしのシロギスだったが、キスはどうとでも釣れると思ったので、まずは捌き方を真剣に勉強したのは言うまでもない。

you tube動画を熟視しながら思った、「包丁がよく切れないと仕事にならないな…」

オッサンが参考にしたのはプロの料理人が魚を捌いているサイト。

当然、プロが使う包丁とオッサンの安包丁とは性能が段違いだろう。

しかし、例え職人が使うような最高級包丁をオッサンが握ったところで何になる?

豚に真珠、猫に小判、オッサンにドモホルンリンクルである。

とは言うものの、包丁とは切れ味勝負のアイテムなので買ってきた安包丁の試し切りをしてみた。

………。

全然切れないじゃんコレ!

このままでは使いモノにならないので包丁を研ぐことにした。

オッサンの包丁研ぎは若かりし頃から

一般家庭において、自分で包丁を研ぐ人ってどれくらいいるんだろうか?

もちろんここで言う”研ぐ”というのは、砥石を使って研ぐという行為についてである。

昨今はステンレス包丁が多いだろうから、シャープナーを使ってる人が多いのかな?

下手すりゃ〜そんなメンテナンス無しで、切れなくなったらゴミ箱にダンク廃棄し、また新しい安包丁を買うというワンスルー方式を採用している人もいるのかも知れない。

もったいないと言えばそうなんだけど、100均で包丁が買える現代。

ほとんど料理しないというのであれば、そんな割り切りもアリなのかもしれない。

誰に聞いたわけでもないけど、現代では一般家庭で包丁を砥石で研ぐという行為はあまり無いような気がする。

オッサンの実家は飲食店を営んでいたので、包丁研ぎは身近な存在だった。

毎日、仕事の後片付け時に亡父が砥石を使って包丁を研いでる姿は当たり前の風景だった。

オッサンも興味があったので、時おり包丁を研ぐ真似ごとをしていたが、その内包丁研ぎも上達し、店で使う包丁も任せられるようになっていた。

その時はまだ小学生だったと記憶しているが、今思うと、いたいけな小学生にタダ働きさせていた毒親だったな。

小学校を卒業すると部活やらで忙しくなり、またお家のお手伝いというのもこっ恥ずかしいもんだったから包丁研ぎからも離れていった。

それから時は経ち、再び包丁研ぎに出会ったのは所帯持ちになった後の事だった。

妻は何のこだわりか知らんが、老舗刃物店の鋼の和包丁を愛用していた。

切れ味はさすが老舗だったが、使い続ければ当然そのシャープさは衰えてゆくわけで…

切れが鈍くなると料理の味にも影響するし、何よりも危険である。

刃物って鋭い方が危ないと思われるカモ知れませんが、それは逆で、切れ味が悪いと余計な力が入ることにより狙いが狂う。

狙いがズレた上、余分な力が入ってるから怪我した時はより深い傷になるし、切り口が鈍いから治りも遅い。

刃物は切れる方が安全なのである。

その老舗店へ持っていけば研ぎサービスもあるが、包丁一本の為に幾度か足を運ぶのもねぶたい。

そんな訳でオッサン自ら研ぐことにしたのだ。

わざわざ調理器具の問屋街が並ぶ東京浅草の「かっぱ橋道具街」まで赴き、吟味を重ねてコレだ!という砥石を選んできたのだった。

っというのは建前で、浅草にはオッサンの好きな和菓子などの有名店が多数あるので、そちらに行くついでに砥石もって感じだった。

帰宅し、早速包丁研ぎを始める。

久しぶりの包丁研ぎでいささか緊張したが、昔とった杵柄で身体は包丁研ぎを覚えていた。

んなわけで、しばらくはその砥石で包丁研ぎを楽しんでいたのでした。

とりあえず砥石関連アイテムを一揃え

今まで使っていた砥石は、一般的な人造砥石で、片面が#1000の中砥石、反対が#6000の仕上げ砥石の両面使いの石。

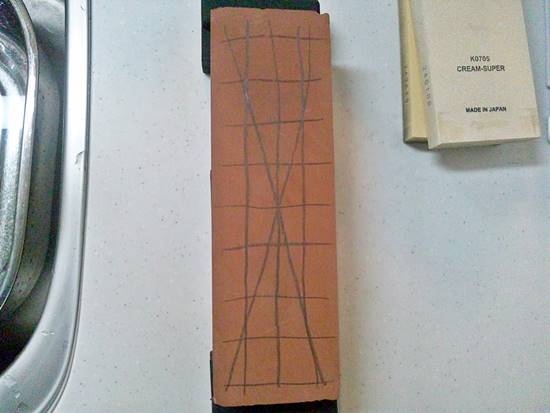

年期が入ってきた愛用砥石。上面の汚い線の意味は後ほど

刃こぼれには対応できないが、家庭使いの包丁を研ぐならコレだけで十分だった。

しかし、包丁研ぎもこなれて来ると、もうちょっとレベルアップしたくなるのが人の業である。

『穴彫り3年・鋸5年、墨がけ8年・研ぎ一生』というのは大工世界の言葉ですが、それくらい刃物を研ぐというのは奥深く、果てしないものという事です。

なので、オッサンごときが「包丁研ぎっていうのはね…」なんておこがましいのですが、まぁ、釣りに行けないもんだからこのサイトのネタもない事だし勘弁して下さい。

ご存知の通りオッサンは形から入るタイプなので、まずは包丁研ぎに使うアイテムを揃えてみました。

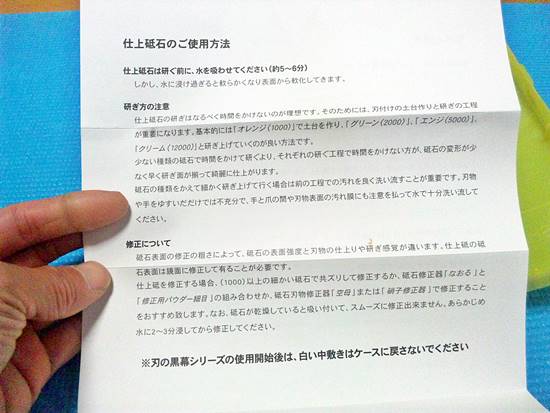

【砥石編】

まずは砥石から。

理想を言えば、京都亀岡、丸尾山の天然砥石といきたいところだが、んなもん揃えていたら、こちとらの懐が干上がってしまうので人造砥石で我慢する。

話は変わるが、人造といえば現代ではドラゴンボールに出てきた人造人間シリーズだが、オッサン世代では『人造人間キカイダー』である。

キカイダーとは、特撮変身ヒーロー『仮面ライダー』の成功を背景に登場したヒーローである。

「左右非対称のデザイン」や「頭部の電子回路みたいなものが透けて見えてる」など外見デザインも話題だったが、何よりもその登場方法がニクかった。

ダークロボットが悪事を働くと正義の味方ジロー(キカイダーの人間の姿)が登場するのだが、その登場方法がニヒルだ。

毎回、突然クラシックギターによる哀愁のメロディーが流れる。

「あの音は?どこだ?どこにいるんだ?」と悪者たちがジローを探す。

「あっ!あそこだ!」ジローは必ず、ビルの屋上や木の上とかの高いところでギターを弾きながら登場するのである。

それを待ってました!とばかりに、見る側のチビッコのボルテージは最高潮に達する。

このようなテンプレート化されたお約束ドラマは、水戸黄門や桃太郎侍等の時代劇によくある手法だが、視聴者は毎回繰り返されるコレが観たくてStay tunedするのだ。

実はオッサンが夢中になったのは臭いギター奏者の方ではなく、ライバルだった『ハカイダー』の存在だった。

現代では、悪者側でも強くクールでカッコええライバルの存在は当たり前だが、ハカイダーの登場以前にそんな奴はいなかった。

悪者といえば、ズルくて汚い言動にその見てくれも100%悪ですよ!という醜悪なお姿。

しか〜し!ハカイダーは違った!!

悪者のくせに孤高の一匹狼で、戦士としてのプライドが高い。

戦い方も紳士的で、美学に反する行動をしようもんなら同僚の悪者ロボットですらブッ潰す。

「かっこいいぜ〜!奴ぁ!」とシビレたもんだが、ハカイダー派はごく少数で、世の中の多くは正義側だった。

「だって、キカイダーってヒーローのくせに丸っこいし、ロボットのくせに動くたびに衣装にシワが寄ってんじゃんかよ!」と、オッサンの捨て身の訴えも正義側の耳には届かないのでした…

んで何だっけ?そう砥石である。

いつものようにネットサーフィンでリーズナブルな砥石を見て回る。

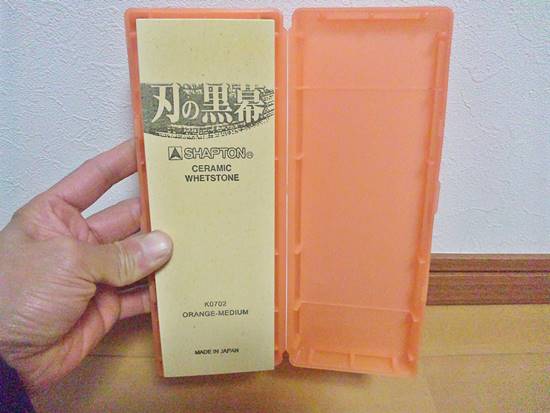

その中で結構な確率で出てくるワードが『刃の黒幕』

何の黒幕だって!?

黒幕。なんて魅力的な響きなんだ…

「越後屋、お主も悪よのう〜」

「いえいえ、お代官様ほどでは。」

「ホ、ホ、ホ、ホ……」

という会話が聞こえてきそうである。

けっこう包丁研ぎのサイトがあるんだけど、多くの方が刃の黒幕をほめていた。

一例を挙げると、

- 鋼・ステンレス関係なくよく研げる

- 短時間で刃付けができる

- 砥石の減りが少ない

- 砥石の種類が多い

らしい。

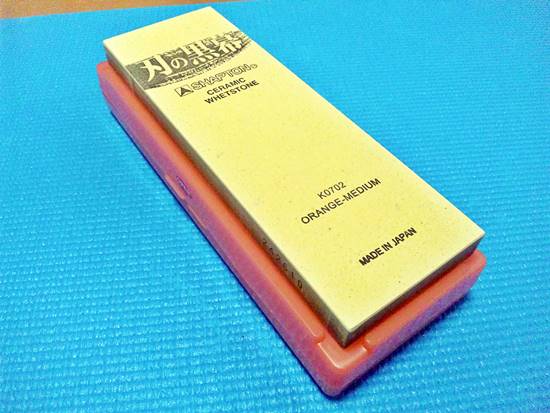

いつものアマゾンで売ってたので吟味してみたが、砥石の番手によって石の色が分かれているのが面白かった。

値段的にもリーズナブルだったので、いっちょ買ってみるか!と思ったが、ハテ?どの番手を買ったら良いのか?

無難なのは#1000なんだけど既に1000番は持っている。

でも刃の黒幕の#1000は普通の1000番よりもちょっと荒目らしいので、刃が欠けた時とか切れ味がかなり悪くなった時に重宝するかも知れない。

という訳で#1000は決まりだが、後はどうする?

以前から使っていた仕上げ砥石は#6000なので、更に磨きを掛ける意味でその倍の番手である#12000って感じかな。

砥石って基本的に倍の番手で仕上げてゆくらしいから、#12000でも問題ないだろうて。

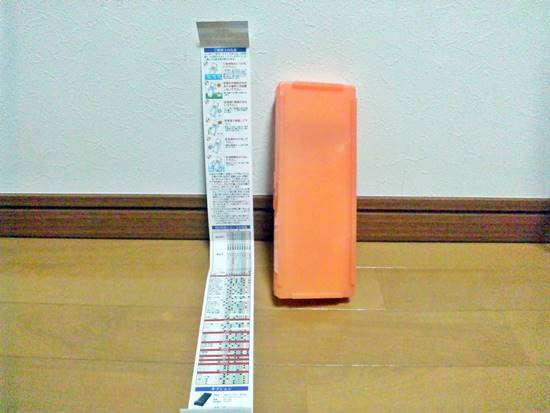

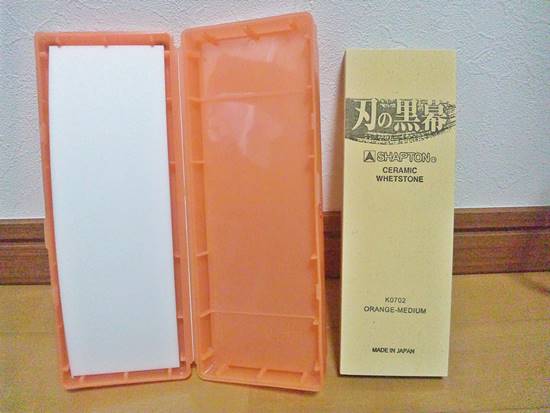

という訳で#1000(オレンジ)と#12000(クリーム)に決定!

この刃の黒幕シリーズには#30000(ムラサキ)という鏡面仕上げになる魅力的な商品もあるが、お値段もお代官様だったので全く手が出ず…

さらなるレベルアップをした暁に考えることにする。

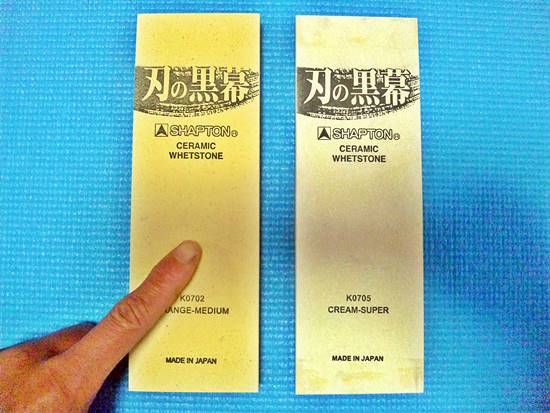

ケース内の白いのは輸送時の緩衝材なのでいらないらしい

やはり#1000は普通の1000番よりも荒い気がする

という訳でまずは砥石が揃った!

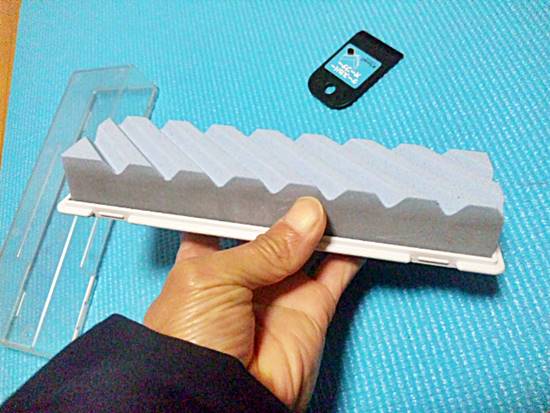

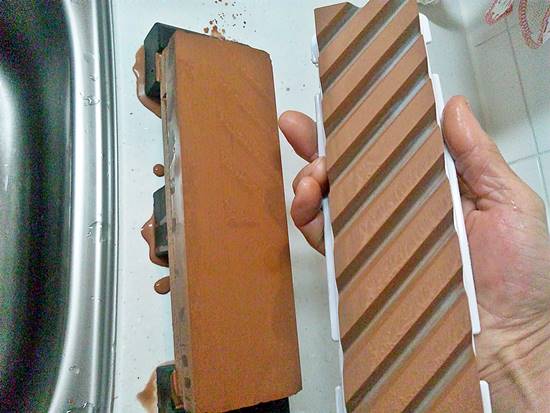

【面直し用砥石編】

お次はコレも砥石同様に大事なアイテム。

面直し用の砥石です。

砥石って研ぐたびに砥石の真ん中辺りが凹んできます。

凹んだまま研ぎ続けても、まともに包丁が研げないのは当たり前ですね。

研いでも研いでも切れないよ〜!という方は、研ぎ方が下手なのではなく、砥石のコンディションに気を配ってないからだと思います。

まぁ、そんな事にも気づけん奴は研ぎ方も下手なのかもしれないが…

面直しする砥石よりも荒い番手の研ぎ石でこすったり、道路とかのコンクリートで砥石をこすって面直しするなんぞの技を聞きます。

実際にオッサンもやってみたが、砥石同士でこするとすぐに砥石の目が詰まってしまい全然直せなくなるし、コンクリではもっと酷い状態になる。

という訳で、やはりそれ専用の面直し用の砥石が一番良いと思います。

目詰まりしないし、何よりも素早く面直しが出来ます。

包丁研ぎって、ちょっと手こずるとすぐに面直しとか目詰まりを取らないとマトモな研ぎにならないので、そんな時は面直し用の砥石はとても重宝します。

砥石に溝があるが、この溝がとても大事らしい

ケースの裏面に付いてたコレ何?

「ケースカバーオープナー」とやらで、ケースを開ける時にコレを引っ掛けるらしいが、開ける度にこんなのやってられん!

なので、ケースの爪を削って手で簡単に開けられるようにした。

何でこんな面倒い構造にしたんだ!?

ケースの底面に砥石もくっ付いてるが…

↓オッサンが買ったやつの新しいバージョンらしい。

確かに、あの開けづらいケースは要らないよ!

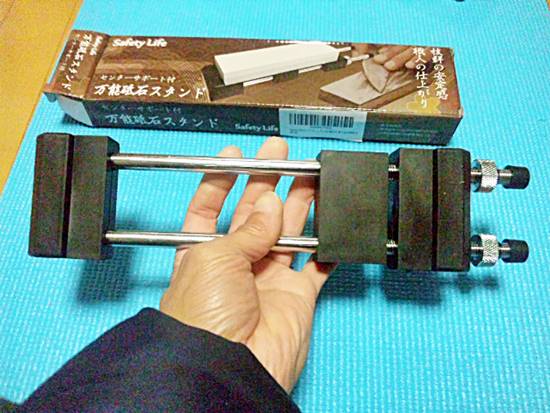

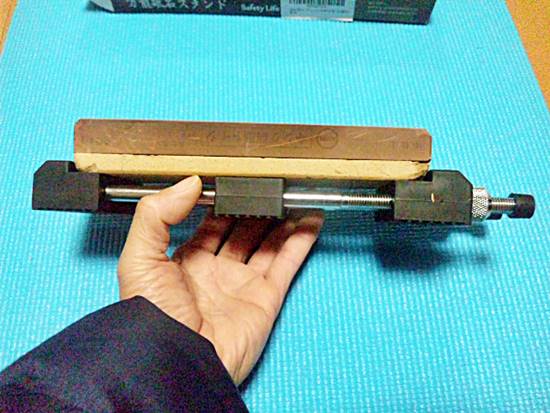

【砥石スタンド編】

最後は研ぐ時に砥石を乗せる台。

以前までは下にキッチンペーパーを敷いてその上で包丁研ぎしてたんだけど、ときおり砥石ごとズルッ!ってズレる。

調子よく研いでる時に限ってこうなるもんだから、こちとらの集中力が折れることもしばしば…

かと言って、雑巾とかを敷くとその厚みで微妙に砥石が動くもんだから気持ちが悪い。

っという訳で、この際砥石スタンドゲットの運びとなりました。

けっこうガッチリしている。まぁ研ぎ作業に使うんだからそうでなきゃ!

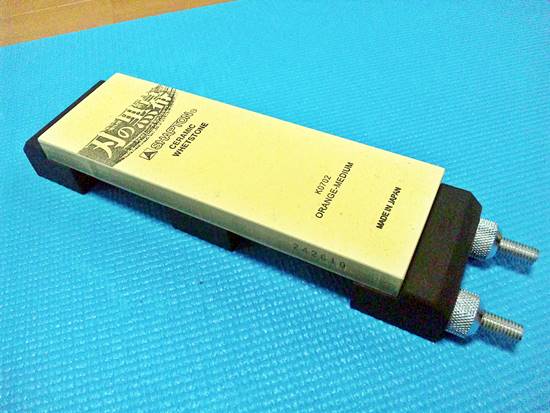

2つのネジで砥石をガッチリ止める。黒いキャップは要らんので捨てた

刃の黒幕のケースも砥石台に使えるらしいが…

やはり専用台には敵わんだろうて!

オッサンが購入した砥石スタンドがもう無かったので…

ヨシ!アイテムは揃ったので研ぐぞぃ!!

けっこう手強わい出刃包丁研ぎ

まぁ、いつも使っている鋼包丁を研いでみたけどいいね!やっぱり!!

まだ、刃の黒幕の#1000の出番は無いけど、#12000の仕上げは鏡面っぽくなってキレイだった。

切れ味も素晴らしかったが、正直、6000番前後よりも上の番手の仕上がりは研ぎ手の自己満足の世界になる。

しかし、いつもの包丁だけでは物足りなかったので、オッサンの安出刃包丁を高級包丁の切れ味にしてみるか!?と思っていた矢先。

いつものオッサン2号から「包丁研いでよ!」という理不尽な依頼が来た。

「何でよ!?」とは言ったものの、オッサン包丁を研ぐ前の実験台として人柱になってもらうことにした。

2号の出刃・アジ切り・柳刃包丁。オッサンに負けず劣らずの安包丁だから気兼ねなくやれる。そもそもオッサンのじゃないし!

荒い研ぎをしてるようだな2号!

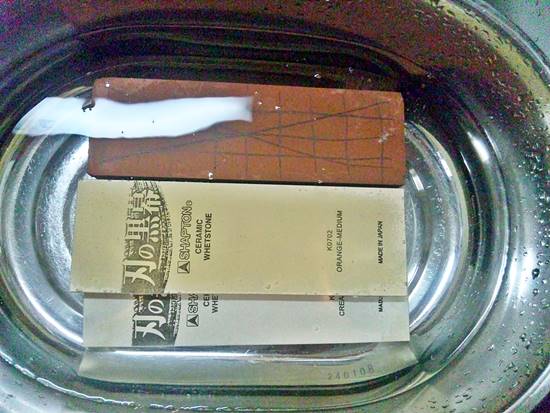

さぁ研ぐぞ!と思ったが、まずは面直ししよっか!

砥石に鉛筆で適当に線を引いてから、水に浸ける。

通常は20〜30分浸けるが、刃の黒幕の方は5〜6分程度でいいらしい

んでは面直し砥石の出番

砥石台にセット!

上から面直し砥石で水平にズリズリやると、すぐに大量の砥汁が出てきてかなり削れているのが分かる。

すげ〜早く削れる!

まだ鉛筆の線が残っているということは、まだ平らではないということなので、再びズリズリ!

するとすぐに鉛筆の線が無くなった。

こうなれば真っ平らだ

もうこの作業でも砥石スタンドの安定性は素晴らしいというのが理解できました。

全然滑りもしないしスゴイなコレ!?

本来なら、包丁研ぎ後に砥石の手入れもしておくべきだが、そうもいかない事情もあるだろうて。

さぁ、研ぐぞ!の前にちょっとやることがあります。

包丁って側面の部分も結構汚れているので、研ぐ前にソコをキレイにしておきます。

使うのはクレンザーとワインボトル蓋のコルク。

このタイプのクレンザーってまだ売ってるんですな

砥石の上に包丁を置いて。

包丁はウチで使ってる和包丁だけど…

クレンザーを振りかける

コルクに水をちょいと付けてスリスリとこする

すると!キレイになるぞぃ!

この作業をスポンジとかでやると、スポンジが刃に当たってズタズタになるし、スポンジの目にクレンザーが入り込んでクレンザー効果がいまいち発揮されない。

やはり硬めのコルクが使いやすいんですよね〜

んで、やっと研ぎ始めます。

包丁研ぎはとにかく刃を同じ角度にしっかり固定するのが命。

包丁を動かす度に刃の角度が変わってたらマトモに研げません。

まぁ、分かっちゃいるけどコレが一番難しいんですけどね〜

包丁をしっかりと握り角度を一定に

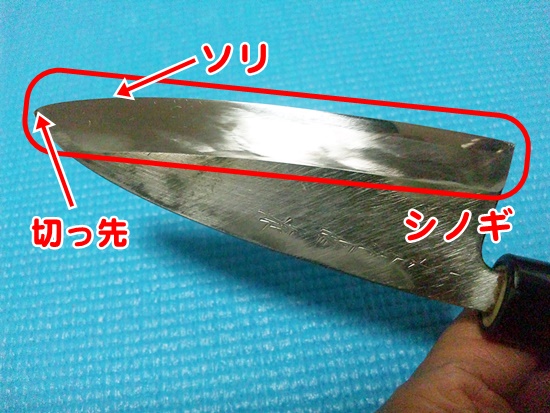

出刃包丁の場合は、シノギ・ソリ・切っ先が重要になってくるのでソコを意識しながらの作業となります。

シノギを削る!のシノギってココなんだ!?

シノギの角度に砥石をピッタリと当てて研ぎます。

包丁研ぎで大事なのは左手の位置で、左手は常に自分が研いでいる部分の裏を指先で押さえておきます。

この指の腹で砥石を感じてないとうまく研げません。

オッサンは基本的に刃先の角度に合わせて20回ほど前後させますが、包丁を押す時は力を入れて、引く時は力を抜く押し研ぎになります。

※切っ先を研ぐ場合は引き研ぎになりますが…

この20回をワンセットとして、ワンセットごとに刃の調子を確認して、そのまま続けるか次に移動するかを決めます。

刃先を指で軽くなぞり”カエリ”が出てれば研げているということになります。

ちなみにオッサンはワンセットごとに砥石を台ごと前後を逆にして、砥石全体を満遍なく使うようにしています。

表面に全てカエリが出たら今度は裏面へ。

裏面の時は包丁の角度は無しでで研ぎます。

包丁の面をベッタリと付け、砥石に前後させるということになります。

和包丁の裏面は平らではなく凹んでいます。

ここが平だと切ったものが張り付いてしまいます。

つまり摩擦抵抗を減らし、切った食材が張り付かぬための凹みということです。

この凹みがあるので、裏面の研ぎは思っている以上に労力なしに研げてしまうので、最小限の研ぎにしないとアッという間にやり過ぎた!という事態になります。

感覚的に数回程度の研ぎになり、カエリが取れるだけでOKです。

次に番手を変えますが、この時に包丁はキレイに洗って下さい。

前の荒い番手の砥汁が残ってるのに番手を上げても、研ぐ意味が無くなってしまいます。

できれば水桶の水も変えたほうが良いくらいです。

番手を上げる時はキレイに洗ってから

途中の#6000の研ぎの様子は飛ばして、最終的な#12000でみてみます。

まぁやることは#1000と同じなのですが、もう刃は整っているので20回のワンセット毎に進む感じかな。

同じように角度を一定に

さすが#12000ともなると研ぎのキメが違う

砥汁も大量だ!

裏面もサラリとね

なんか写真だと#12000で研いだ鏡面っぽさが出てないんだよな〜

これなら鏡面ぽく見えるかな

包丁研ぎが終わったら、砥石は面直ししておきます

”研ぎは一生”という言葉通り、オッサンレベルが包丁研ぎなんてプロの方から言わせれば「てやんでぃ!ちゃんチャラおかしいぜ!!」程度だ。

だけど、こんな程度でもキレイに包丁が研げて、その包丁で料理が美味しくできれば嬉しいものである。

今回の騒動の発端はシロギス釣りだったんだけど、例えば船宿毎に「魚捌き機」というのがあって。

AIで魚のサイズやタイプを探知して、投入口に魚を入れれば三枚おろしでパック詰めされた魚がペロン!て出てくる機械。

もちろんプロの料理人が捌く綺麗さにはとても敵わないが、釣り人の頭を悩ます、釣った魚どうすんだ問題解決の一翼を担えれば良い程度に捌いてくれれば十分です。

技術的にできそうな気がするが、どこかで開発してくんないかな〜

間違いなく売れると思うよ!

アフターサービスは完璧だ!

今回人柱になったオッサン2号の包丁一式。

いろいろと実験させてもらい、本番であるオッサン所有の包丁研ぎの参考にさせてもらいました。

まぁ、手荒に扱った部分も多々あったので、せめてものお詫びとして布製の包丁ケースをサービスさせていただきました。

というのも、2号は釣りに包丁を持っていくこともあって「布巻きの包丁入れを作ってよ!」と言ってたことがあった。

今回製作したのは綿帆布のそこそこぶ厚い生地なんだけど、包丁をまとめてクルクルと包むタイプにはしませんでした。

個々にスポッ!と入れるようにして、必要な包丁だけを持ち歩けるようにした。

個別なタイプ

ステンレスのホックボタンで開閉

まぁ、こんだけやってやれば2号も文句もないだろうて。

自分で包丁を研ぐようになると料理にも凝りだすようになる。

「そこまでやって釣りでしょ!」

確かにそうかもしれんが、しかし事は既に釣りの範疇を超越する事態にまで発展しているのでした。

そろそろ普段の調理に使うマイ包丁が欲しくなっているオッサン。

妻の包丁はちょっと小さくてオッサンには使いづらいのだ。

オッサン的には本焼きとは言わんが、小さめの青鋼の牛刀包丁くらいで考えてるんだけど、どうだ!

この包丁で大きな食材をスススーッ…って音もなく捌いて、一切の無駄なく至福の料理をこしらえるオッサン。

かっちょええ〜なぁ!

しかしそんな包丁ともなると、これまた結構なお値段な訳でして…

でもオッサンの年齢的に考えても一生モノになるだろうから、これで楽しく美味しい料理ができるなら良い買い物じゃないの〜!?

っと自分を慰めるが、包丁が欲しいのもいいんだけど、男の料理はとにかく金が掛かる。

作りたいレシピの食材を見境なく買ってくるもんだから当然だ!

いつも妻が作ってる料理の単価と味の燃費の良さは単純にスゴイと思う。

オッサンにはとても真似できんな。

こんな意味でも、とかく男の趣味は手に負えないものである。