沖釣り用のマグネットボード自作しました

毎度おなじみの自作シリーズ。

今回はマグネットボードを自作してみました。

マグネットボードとは、船釣りで仕掛けを上げた時に仕掛けが絡まないようにマグネットでハリを一時的に固定する便利グッズだ。

市販品では、マグネット部がゴム磁石だったりネオジウム磁石だったりといろんな製品がある。

しかも、一度に針を10本とか使う用に工夫をこらしたものも多い。

オッサンの船釣りは、せいぜいシロギスかライトアジがいいところだ。

仕掛けのハリを10本も20本も仕込むような中深場の釣りはしないというか、そんな男のロマン系の釣りをする金も気力もありません。

しかし、先日あるサイトを見ていたらビシアジ釣りにマグネットボードを使っているではないですか。

ビシアジ仕掛けのハリは、せいぜい2〜3本だが風に吹かれたり、ちょっと油断したスキに仕掛けが絡むこともある。

仕掛けが絡んだら、ほどいている時間がもったいない。

チンタラ知恵の輪をしている間にも時合い時間終了は迫っているのだ!

船に乗っている時オッサンの頭の中では、時間ごとに”チャリん♪チャリん♪”とお金が落ちていっているイメージなので、ちょっとした無駄もとても損した気分になる。

たった数本バリの仕掛けでもマグネットボードを使ったほうが絡まず、安全で手返しもよさそうだ。

まぁ、オッサンの釣りなんて手返しを重視するレベルではないのですが。

とにかくマグネットボードに興味を持ったのでいろいろ調べてみると、どうやら自作できそうだと思ったのでやってみることにしました。

マグネットボード自作の材料

今回自作したマグネットボードに使う材料のご紹介です。

ネオジウム磁石

メインとなるマグネットはネオジウム磁石と決めました。

マグネットボードの市販品にはゴム磁石を使ったものもありますが、ゴム磁石は磁力が弱いという口コミもあるので、小さくても磁力が強いネオジウム磁石を使います。

見つけてきたのはこのネオジウム磁石です。

これはオッサン御用達の100円ショップ「ダイソー」の商品です。

これが100円(正確には108円だけど)で手に入るのだからありがたや!

ダイソーでは、ネオジウム磁石は4ケ入で直径13mmと8ケ入で直径6mmがあります。

不思議なのが大きい13mmの磁力が2,400ガウス/個で小さい6mmの磁力が2,800ガウス/個なんですよね。

中身が違うのかな?

今回は大きい直径13mmのネオジウム磁石を使って自作します。

実際使ってみないとこの磁力の差がどれほど影響するのかはわかりませんが、直径が大きいほうが釣りをしている時も扱いやすいと思います。

13mmを使うもう一つの理由が、たまたま会社に13mmが一つだけ転がっていたので、買ってきたのと合わせて5つ磁石のマグネットボードを作ろうと思ったのです。

カッティングシール

これはネオジウム磁石に貼るシールなんです。

ネオジウム磁石はサビやすいので、このシールを貼ってネオジウム磁石がサビないようにする作戦です。

今回購入したネオジウム磁石はニッケルメッキが施してあるのですが、念のために貼ることにしました。

ちなみに円形シールのサイズが2種類ある理由は後述。

アルミの板材

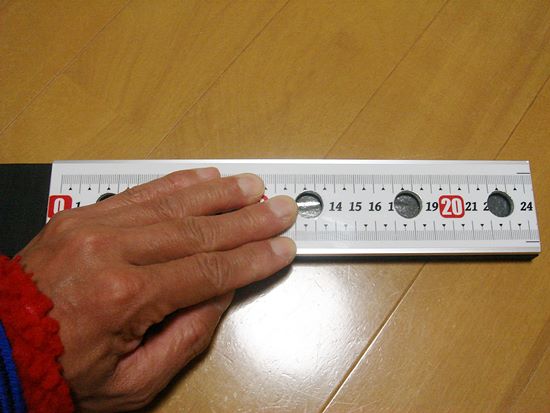

会社にあった厚さが5mmのアルミの板材を幅5cm、長さ25cmにカットしました。

このアルミ材にネオジウム磁石を埋め込みます。

アクリルの切れ端

これはネオジウム磁石のかさ上げ用です。

アルミ板材の厚さが5mmでネオジウム磁石厚さが3mmなので、2mm厚のアクリル版の切れ端をかさ上げ用に使います。

ゴムの板材

これも会社にあった厚さが1cmのゴム板です。

最初は軽いアルミ材だけでよいだろうと思いましたが、沖では風が強い時もあるから、飛んでいって海に奉納してしまうのではという心配があります。

なのでこのゴム材をベースにして重量を増すとともに、滑り止めの役割も期待できます。

マグネットボード自作開始

それでは作業に入ります。

まずはネオジウム磁石にシールを貼り付けます。

直径13mmって結構大きいんだ

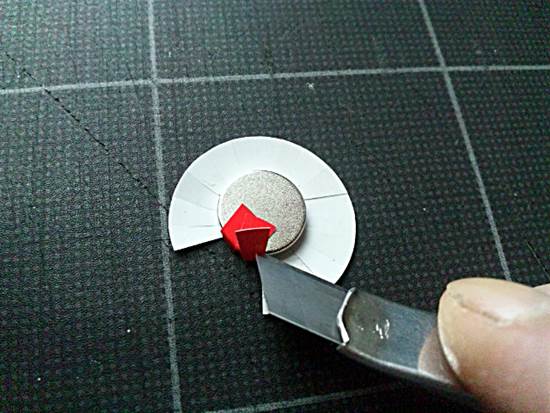

あらかじめ作っておいた円形のシールを貼っていきますが、ちょっと面倒な作業になります。

大きいシールの糊面を上にしてネオジウムを置きます。

ちょっとズレたな・・・

シールにカッターで放射状に切込みを入れ、隙間がないように丁寧に貼りこんでいきます。

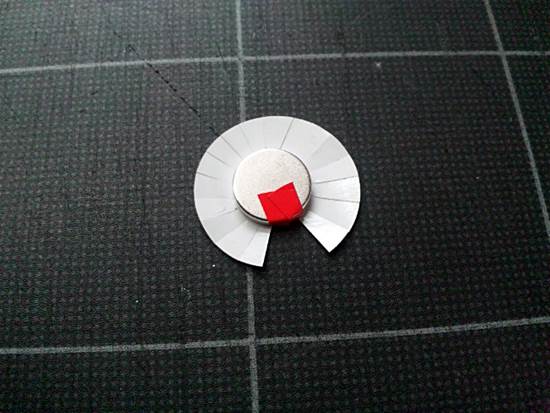

こんな感じに貼っていきます。

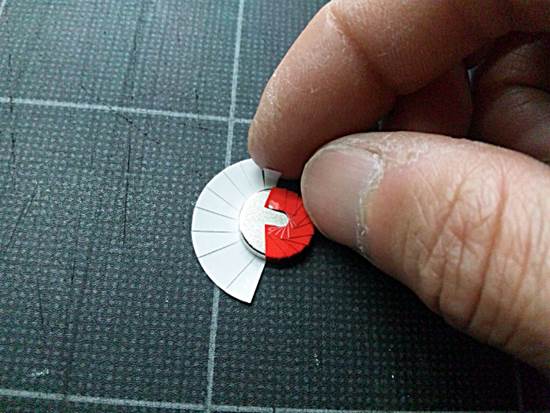

カッターだと面倒になってきたので指で貼りこんでいく。

すべて貼ると中央部分にシールが届かない所ができます。

ココに小さい方のシールを貼ります。

出来上がり!

表面は段差なくキレイな面になります。

これを5つ作りました。

今回で一番苦労した作業です

これでサビも出ないのかな・・・

でもそもそもメッキ処理してるんだよね・・・

アルミ材に穴を開けます。

幅5cm×長さ25cm 厚さ5mmのアルミ板

ネオジウム磁石の直径は13mmですが、シールを貼るので少しだけサイズアップします。

なので直径14mmの穴を開けました。

アルミなので穴あけも簡単

そして何に使うかわかりませんがメジャーシールを貼りました。

アルミってサビが出ないわけではないから、サビ防止と少しでも見た目をごまかそうというイヤラシイ作戦です。

でも穴だらけで数字が見えないのですが・・・

ベースになるゴム板を加工します。

こちらはアルミ材と接着する表面

裏面には怪しいポツポツが・・・何に使った材料だろう?

厚さ1cmのゴム板くらいなら大きいカッターで楽に切れます。

切り終わったゴム板。

幅はアルミ材と同じ5cmで長さは35cm⇒アルミ板よりも10cm長くカットしています。

その理由は後ほど。

裏側の怪しいポツポツはカッターでカットします。

置いた時に全面が密着していたほうが滑りづらいし、風で飛ばされることもなくなるかな・・・

カッターで簡単に切れる。ゴムの加工はラクチンだ

ゴム板の完成です。

こちらは裏側になります

アルミ材とゴム板を接着

アルミ材の裏に両面テープを貼っておきます。

両面テープは一時的な接着という役割で、メインは接着剤にがんばってもらいます。

耐水の接着剤を使ってみました

両面テープに点々と接着剤を付けていきます。

後はしっかりと圧着すれば大体の形ができました。

ここでアクリル板の出番です。

適当にカットした適当な材料に見えますが、重要な役割を担っています

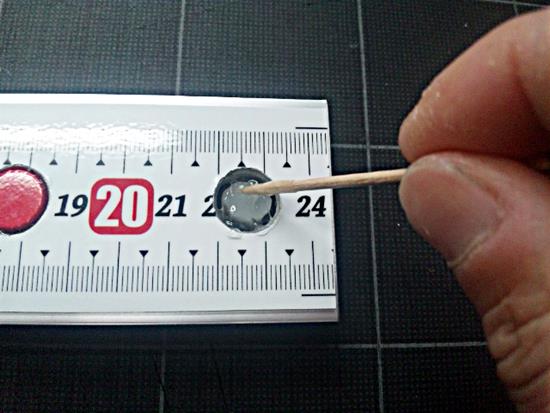

このかさ上げ用アクリル板を穴に入れます。

穴に接着剤を流し込むのですが、チューブのまま”ブチュー!”とやると入れ過ぎると思いました。

その状態でネオジウム磁石を置くと接着剤がオーバーフローして、見た目が悪くなるので楊枝で少しづつ入れてみました。

丁寧に丁寧にね。

これくらい入れたらネオジウム磁石を置いてみます。

お!接着剤がオーバーフローしないし、しかも磁石の周りの隙間にもしっかりと接着剤が行き届いています。

接着剤を入れ過ぎると、このように汚くなってしまいます。

しかし、リカバリー方法があります。

接着剤が完全に乾いてから、ガムテープで付けたり剥がしたりを繰り返すと接着剤が取れていきます。

このように接着剤が取れました。

あまりキレイではないか・・・

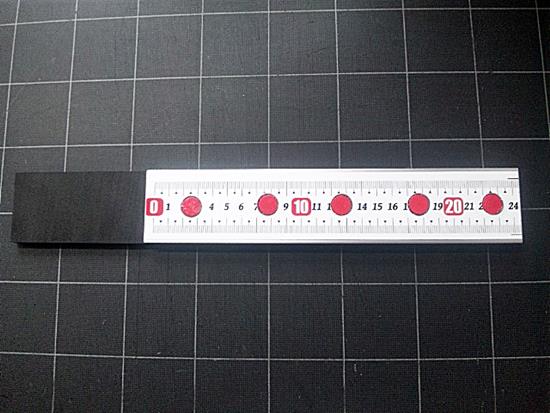

これで自作マグネットボードの完成です。

さて、今回はゴム板をアルミ板よりも10cm長くしました。

その理由は、このゴム板の部分をロッドキーパーで挟んでしっかりと固定するためだったのです。

今回自作したマグネットボードは少し重く作ったのですが、風や何かで引っ掛けて海に落ちてしまうかもしれません。

ロッドキーパーで固定していればそのような心配はないと思います。

厚いとはいえないゴム板だけどしっかりしているから大丈夫だと思う

ただ問題なのは、オッサンがロッドキーパーを持っていないということのみです。

今回の一番の悩みどころは・・・

今回の自作で一番悩んだのがアルミ板を使うかアクリル板を使うかでした。

自作をする上でいくつかのサイトを見て廻ったのですが、マグネットボードを自作している方は”アクリル板”を使っていました。

確かに、アクリル板は入手・加工が容易です。

アクリル板を加工・穴あけをしてくれる有料サービスもあったり自作派の方には扱いやすい材料だと思います。

しかし、アクリル板のデメリットは

- 割れやすい

- 水を吸収する

ということです。

新品のうちは、まだ柔軟性もあるので割れにくいのですが、経年変化で硬くなってくると簡単に割れてしまいます。

そしてその切り口が刃物なみに鋭く、ケガすることもあります。

(オッサンはアクリル板で指をケガしたことがあるのでトラウマになっている・・・)

また、意外かもしれませんがアクリルは水を吸収するのです。

マグネットボードは当然ながら釣りで使用するので水がかかります。

水を吸収したアクリル板は伸び、そして乾燥すると縮みます。

その伸び縮みはゴム板との相性でマグネットボードに”反り”が出てくると予想したのです。

なので今回はアルミ板を使うことにしました。

オッサンは、さまざまな材料を扱う仕事なので、どうしても材料のデメリットを考えてしまいます。

まぁ、釣りで使う時間なんてごくわずかなので、ここまで深く考える必要はないと思いますが、もし材料を選べるならばより良い材料で作ってみたいと思ったのです。

今回の自作は普通のご家庭で実行するには難しいかもしれませんが、「こういう風に作ればいいんじゃないかな・・・」とやってみたので、もし自作をお考えの方は参考にしてみてくださいね。

さて、このマグネットボードは一体いつ使うことになるやら・・・