釣りでエビと言えば・・・

釣りでエビと言えば、ほとんどがエサとしてのポジションだろう。

釣りエサや撒きエサとして広く使われているエビ。

アミエビを筆頭にスジエビ、サルエビ、サクラエビ、ブラックタイガー、バナメイエビなどなど・・・

ちなみに釣りで広く使われている”オキアミ”は、「南極オキアミ」という大型のアミエビで、その集魚力から付けエサやコマセとしてだけでなく、クジラやアザラシが主食にしてたりします。

コイツはエビの姿をしていますが実はエビの仲間ではなく、動物性プランクトンに分類されている”エビもどき”の紛らわしい奴。

このようにエサとして釣りと密接な関係があるエビですが、釣りのターゲットとしてのエビとなるとテナガエビか伊勢エビくらいしか思い浮かばない。

まぁ、地域によってはマイナーなエビ釣りも存在するかも知れませんが、広く知れ渡っているのはそれくらいだろう。

ザリガニ釣りという選択肢もあるが、釣りというよりは遊びの一つの範疇だろう。

もし、いい歳した大人が本格的なタックルで本気でザリガニ釣りに取り組んでいたとしたら、実社会からかなり阻害される存在になっているに違いない。

伊勢エビ釣りというと、釣りとしてはそれほどメジャーではないが、釣りのターゲットとしての地位は確保されている。

高級食材というポジションがそうさせているのだろうが、それゆえ「漁業権」が設定されていて、いつでもどこでもむやみに釣って良いものでもない。

許された場所と時期以外で伊勢エビを釣っていたら、それは密漁という犯罪行為であり、輪っぱを掛けられて臭い飯を食うハメになる。

片や手長エビ釣りはというと、漁業権なんぞ影も形もなく、そこら辺で泥臭く釣ってるイメージ。

一応手長エビも食材であるが、普通の家庭で手長エビが食卓に登場することはないし、喜ばれることもないだろう。

「今夜は手長エビよ〜〜!」

「やったねパパ!明日はホームランだ!」

という会話は皆無なのである。

まぁ、せいぜい場末の居酒屋で「川エビの唐揚げ」として、小さめの手長エビが登場するくらいの存在だ。

手長エビ釣りのエサは何が釣れる?

そんなトホホなポジジョンの手長エビですが、身近で手軽な釣りモノとしてメジャーであるが、いぶし銀な雰囲気を醸し出すスタイルになるのは否めない。

釣り場が河川敷の広く開放的な空間ではなく、テトラポットの隙間とか瓦礫帯とかの「物陰」的なスポットというのがその一因であると思う。

手長エビ釣り人の年齢層も高めで、家族連れとかヤング系は滅多に見ることもない。

だからこそそれゆえ、「わーい!釣れたよ〜!」と甘酸っぱい声を上げることもなく、ピンで釣り場に来ては、伝統工芸職人のようにただ寡黙に釣り上げるのみである。

オッサンが手長エビ釣りを始めて何年になるだろうか・・・

ハゼ釣りまで待ちきれなくて、近所で手軽に出来る釣りモノとして始めたのは覚えている。

手持ちの道具で手軽に始められたから安上がりだった、というのもキッカケのひとつだった。

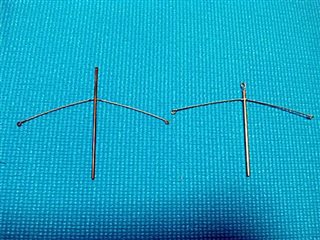

そんなお気楽な”つなぎ”として始めた手長エビ釣りも、いつの間にか遠方まで手長エビ専用の十字天秤を買いに行き、さらにそれを自作するまでのめり込むに至っている。

左が購入したオリジナル天秤。右がオッサンが自作した天秤

そしてエサの研究にも余念がない。

どのエサが一番釣れるのか?

これは釣り人の永遠のテーマで、「あのエサがすごく釣れた!」と聞けば早速試してみたという方も多いだろう。

まぁ、この流れの場合は、ほとんどがガセネタなんだけどサ!

そこで、今回はオッサンが使ってみた手長エビ釣りのエサを評価してみたいと思います。

あくまでオッサンが勝手に評価しただけなので、人によっては全然違う評価になることもアリです。

手長エビ釣りのエサのオッサン的評価

アカムシ

総合評価:★★★★

ご存じ手長エビ釣りの定番エサ。

釣具屋さんで売っているアカムシはユスリカの仲間の幼虫で、成虫になって動物を刺す蚊とは全く異なる昆虫。

なので、万が一どこかで成虫になっても人間に害を及ぼすことはありません。たぶん。

釣具屋さんでタップリ入って安価だから大助かりなんだけど、余ることも多くて、持ち帰りコッソリ冷蔵庫で眠らせておいたりする。

常温で活かしておくこともできるけど、匂いがキツイのと、こまめな水替えとか死んだやつを取り除いたりなどのお世話でねぶたくなるので、冷蔵庫の中で放ったらかしにしています。

冷蔵庫保存だと一週間はもつハズ。

手長エビ釣りでは基本的に一匹づつ針に刺しますが、喰いが悪いときには数匹を房掛けにすると喰ってくる事が多い。

エサ持ちは悪く、ハリに刺すとプシュ!っと体液がドンドン流れ出るので、ほぼ一投毎にエサを付ける感じになる。

オッサンはアカムシを付け替えるのではなく、体液が無くなって皮だけになったアカムシはハリに刺さしたままで、新しいアカムシを付け足しています。

コレのほうが手長エビの喰いが良いと思います。

細い形状なのでハリ掛かりが良いのは確かなんだけど、マイクロエビも拾うので、コレで良しとするかは個人の思想で分かれるところ。

このサイズが釣れてもな〜・・・食べるには良いかも知れないけど

シーズン序盤はエビも小さいからアカムシを使ったほうがハリ掛かりが良く、シーズン本番でもとりあえずはアカムシを使っておけば間違いないかな。

追伸、アカムシはカラスも食べます。

オッサンはちょっと席を外した隙にアカムシをカラスに食べられてしまいました。

釣行時にはお気をつけください。

サシ(ウジ虫)

動きがけっこう愛らしいカモ(個人の感想です)

総合評価:★★★★★

サシと呼ぶより「ウジ虫」の呼称の方がメジャーですね。

一応、釣りの世界では”サシ”とか”サシエ”とかで呼ばれます。

釣りエサとしてはよく使われるんだけど、”ウジ虫”のイメージとその動きから敬遠される存在。

釣りエサとして使われてるサシは、清潔な人工飼料による大量培養で生産されているハズなんだけど、そうでない可能性も無きにしもあらずらしい。

やったことないけど、放っておくとサシ→サナギとステージアップして、最後にはハエになるらしい。

サイズ的にアカムシに比べると針に刺しやすいし、エサ持ちも良好。

手長エビへのアピールも良くて、個人的には一番釣れると思うエサ。

アカムシと比べると良型・大型の手長エビ率が高いけど、意外にもマイクロエビが釣れたりする。

使うときのポイントは、少し長めに喰わせたほうがハリ掛かり率は高いと思います。

もし釣り場で余っても、持って帰り冷蔵庫保存で一週間は大丈夫です。

※一週間以上保存したことがないので、コレ以上はよく分かりません。

冷蔵庫に入れる際、家族に発表するかしないかはアカムシ以上に難しい決断を迫られるところ。

サシにはいくつか種類があって、通常の白サシや食紅で染めた紅サシをはじめ、チーズサシ、カレーサシなどウジ虫にもバリエーションががあります。

比較的簡単に手に入る白サシと紅サシのどちらが釣れるのかを実験した結果、圧倒的に白サシに軍配が上がりました。

どっちが釣れるのかな?

十字天秤に白サシと紅サシを付けて実験

実験時の記事はこちら>>>「2018年7回目の多摩川テナガエビ釣りは紅白サシ合戦」へ

比べ物にならないくらいの差だったので、「なんで目立つ紅(実際には紅サシは赤というよりは紫だけど)が釣れないのか?」と謎だった。

しかし、鮮魚の仕事をしている手長釣りストから目からウロコの回答を得た。

これを聞いた時はなるほど!と感心しきりだったが、新たな疑問が湧いた。

「んじゃぁ!紅サシよりも赤が濃いアカムシはなんで釣れるの?」である。

機会があったら、紅サシVSアカムシの実験をしてみて検証したいと思います。

その昔、オッサンちの近所に鯉の釣り堀があってよく通ったんだけど、無料エサがこのサシで、いつも逃げるウジ虫をつまんでは針に付けていた。

キレイな話じゃないけど、昔の公園のトイレは今みたいに清潔で水洗でもなかったので、よくウジ虫が這い歩いていて、排尿の際には動く的(マト)として遊んだもんだ。

この記事を書きながら懐かしいメモリーに白線を流していたが、オッサンみたいに昔の人間にはウジ虫に対して免疫があるんだけど、現代はウジ虫を見かけることは滅多にないから慣れは必要かな。

ミミズ

近所の公園でほじくってきた野生ミミズ

使う時は1cm弱にみじん切り

総合評価:★★★

ミミズも釣りではメジャーな釣りエサです。

釣具屋さんで購入するのが一般的だけど、オッサンはタダを理由に近所の公園から掘り出してきます。

当然ながら野生のミミズなのでどんな病気を持っているのかは疑わしい。

土の部分ならどこにでもいそうなイメージだけど、いざ探すとなると意外に見つからないものである。

コツとしては公園の端っこで落ち葉が堆積しているようなフカフカの場所。

ダンゴムシと同居していることが多いから、ダンゴムシがヒントになるかも知れません。

硬い土にはいないと思って良いと思います。

まぁ、通常は釣具屋さんで買ってくることが多いから捕獲の事は考えなくても良いのかな。

テナガエビ釣りに使うミミズは細目の方がエビのハリ掛かりが良いと思う。

使う時は1cm弱くらいにハサミ等で切り刻んで使います。

アカムシよりもハリにセットしやすいしエサ持ちも良いので、ついつい長い時間ハリに付けっぱなしになりがちだけど、釣りエサはマメな交換が吉になるので常に新鮮なミミズを心掛けましょう。

ミミズエサの傾向として、小エビサイズは掛からなくて比較的良型のテナガエビが釣れやすいと思います。

ただコレも考えもので、釣りとしては獲物は大きい方が楽しいけど、持ち帰って食べるとなると大型はどうでしょう?

食べごろは半透明に透き通った7〜8cmくらいが美味しそうな気もしますが…

余ってもそこら辺にリリースすれば良いし、自分でゲットしたミミズならリリースしてももったいないという気持ちは芽生えない。

また掘ってくればいいや!と割り切れる。

オッサンみたいに無料で釣りエサをゲットしたいというセコい方には、ミミズは優秀な釣りエサだと思います。

ベビーホタテのヒモ

ハゼ釣りのエサで使うベビーホタテ

のヒモ

総合評価:★★

なんでホタテのヒモ?っと思われるかも知れません。

少々説明すると、オッサンはハゼ釣りのエサにベビーホタテを使っています。

釣れるし、保存も効くし、手返しも早いとメリットが多いからなんですが、ハゼ釣り時に使うのは貝柱だけ。

貝柱以外のヒモや内臓みたいな部分(生殖巣とエラ)でも釣れないことはないですが、喰いが良くないし、ハリ掛かりも悪いので使ってません。

なので、いつも貝柱以外はちぎっては海に投げて、ハゼのエサにしてました。

手長エビ釣りを始めた当時、テーマはお金をかけずに楽しむという程度のノリだったので、どうせ捨てるならと・・・エサ代すらもケチったのでした。

エビは雑食なので何でも食べるだろうっとやってみたら、いきなり釣れたので、しばらくはホタテのヒモを使っていました。

ただ問題なのが、釣れるのはエビよりもダボハゼが多いという悲しい現実。

この外道も手長エビ以上に雑食で、手長エビを以上に食欲旺盛。

さらに悪いことに、住んでいるのも手長エビの近所なもんで手長エビ釣りの定番外道である。

ちなみにこのダボハゼ、ハゼ釣りにおいても外道として忌み嫌われていて、コイツが釣れて喜ぶ人はいないと言うほどのカワイソ過ぎる生物である。

ホタテヒモの使い方としては、ヒモをハサミで細長く切るだけなんだけど、なるべく細いほうが手長エビのハリ掛かりが良い。

ヒモをハサミで細く切ればエサとして成り立つ

エサ持ちも良いんだけど、喰いが良くないからあまり意味がない。

ちなみに貝柱や生殖巣やエラでも釣れるけど、ますますダボハゼ率が高くなる。

わざわざホタテを買って手長エビのエサにする程のものでもないと思います。

アカムシとかサシの活餌が苦手な人で、ど〜しても手長エビが釣りたいという人限定かな・・・

一度、ホタテエサで手長エビ釣りをしている人がいて、オッサンが使っていたサシを見て「うげ!こんなもんでやってんだ・・・」みたいな汚いものを見る目で見られた。

そやつは「いつも釣れない・・・」とこぼしていたが、釣れないホタテで長時間釣りをしてる暇があるなら、少しでも活餌に慣れる努力をするべきだろうと思った。

番外編−生ハム−

ハサミで短冊切りにして

更に短く切ってハリに掛ける

いつどこで誰に聞いたのか忘れたが、スゴイ釣れる!というのを覚えていてやってみた。

確かに釣れた。ダボハゼが!

っていうか、手長エビは全く釣れずにダボばかりだった。

もう二度とやるもんか!?と思った。

このような「すんごい釣れる!」は釣りあるあるなので注意が必要です。

たま〜に本当に釣れたりするけど、その確率はオッサンがW杯に出場して得点王になるくらいかな。

一番釣れると思うエサは・・・

いまのところ白サシが一番釣れると思います。

釣具屋さんで手に入りやすいし、オッサンはやろうとは思わないけど、やろうと思えば自己調達も可能。

※腐敗した肉や魚を屋外に放置しておけば近々に湧くハズです。

最近では家畜の飼料とか養殖魚のエサとしてウジ虫が注目されているようだし、将来的には食糧危機を乗り越える高タンパクな食料としての存在もあり得るかも知れません。

または”マゴットセラピー”と称して、人体の傷や感染症を治療したりという話もある。

なので、今からウジビジネスに参入しておけば、宝くじよりも確実かも知れませんよ!

そんな大注目のサシを手長エビ釣りごときのエサとして使うのはもったいないかも知れませんが、サシ以外の使い方はしたくないというのもごもっともである。

臭いもアカムシは少々臭いますが、サシはそれほどでもないと思います。

(※個人の感想です)

一番の問題は、そのフォルムと動きがあまりにも好ましくはないので、触れ難いということくらいかな。

紅サシなら色が付いてるので多少は嫌悪感も緩和されるかも知れません。

(※個人の感想です)

でもやっぱり紅サシよりも白サシが断然釣れるから、白をオススメします。

一週間もすると紅サシもかなり色が抜けてきて白サシに近くなってくるんだけど、白に比べて少しお高い紅サシをわざわざ使うこともないな。

冷蔵庫に入れて保存する場合は密封&カモフラージュ必須です。

家族に見つかって良い顔をされることは100万%ないです。

ただし、数日に一度は開封して新鮮な空気を入れてあげてくださいね。

釣りエサの保存って冷蔵とか冷凍がほとんどなんだけど、普通のご家庭には冷蔵庫はひとつしかないと思います。

基本的に釣りエサって釣りをしない人に歓迎されることはないから、ひとつの冷蔵庫に同居はかなり難しいミッションになります。

しかし、それを上手くごまかすのも釣り師の腕の見せどころ。

釣りは釣り糸を垂れるだけじゃない!

そのドキドキ・ワクワク感も釣りの醍醐味のひとつとして、トム・クルーズ並みのミッション:インポッシブルとして楽しんでくださいね。

万が一バレて家庭崩壊になってもオッサンに責任はありません。

あしからず!