浴槽パッキンの黒カビを落とすには…

今日もハードな仕事を終え、くたびれた身体を湯舟に横たえる。

あふれ出たお湯がイスと桶を揺らし、”カコーン!”と音が響く。

風流であり至福の時でもある。

オッサンはお風呂が大好きだ!

食事にするかお風呂に入るかどちらか一方を選べと言われたら、迷わずお風呂を選ぶ。

入浴の至福の時に比べれば、メシなんぞはミジンコのような存在である。

もういっそのこと、風呂場でご飯を食べたいくらいだ。

さらにはオッサンは自宅の風呂では飽き足らず、銭湯巡りもしている。

最低でも月に3〜4回は銭湯に出撃。

ありがたいことに、オッサンが住んでる地域は都内でも最多の銭湯数を誇る密集地で、その半数くらいは「天然温泉」を売りにしている。

都心で温泉!?と思われるかもしれませんが、日本は土をほじくれば大概の土地で温泉が湧出するようなので、温泉欲しい方はがんばって掘じくるべし。

当然、区内の銭湯を制覇してるのは言うまでもないが、痛いのがそのお値段。

昨年10円も値上げしやがって470円になった。

できれば毎週のように銭湯に行きたいのだが、社会の底辺で生きるオッサンにとってワンコイン(500円)弱は痛すぎる!

さらに風呂上がりのフルーツ牛乳(120円)を飲もうもんなら、そのダメージは計り知れない。

ちなみにこのフルーツ牛乳は2019年4月1日に販売終了となったが、明治フルーツ牛乳瓶入りが終了ということで、ペットボトル入りは継続中(味はちょっと変わったが)で、小岩井のフルーツ牛乳も健在。

苦肉の策で回数券で頑張っているんだけど、コレもたかが知れてる。

普通、回数券って10枚分のお値段で11枚付いてるもんだけど、この銭湯回数券って4,300円で10枚と訳の分からん構成。

つまり一回430円ってことで、微妙なんだよね…

区では『いきいき高齢者入浴証』なるものを発行していて、1回200円で(年間36回(2か月で6回まで)利用可能)入れるらしいが、これはズルいだろう!

70歳以上限定らしいが日本は高齢者に甘すぎんだよ!

日本を支えているのは現役世代なんだから、この世代を優遇してくれなくちゃだわ!!

よく高齢者が銭湯のフロント?(お金を払うところ)でソレらしいステッカーみたいのを渡してるのを見ると、コイツも200円かよ!と悔しさいっぱいである。

もう年齢詐称して年寄り入浴証をゲットし、使うときはジジィに変装する方法を真剣に考えたこともあるくらいだ。

銭湯というと年寄りのイメージだけど、最近では若者〜中年もかなり利用するんだから、行政もこういう愚直な施策を真剣に考えて欲しいよね!

浴槽周りのパッキン部のカビってどうにもならん!

まぁ、そんな訳で自宅の風呂でくすぶりがちなオッサンですが、湯舟に浸かってのんびりジィ〜っとしてるからだろうけど、見る気もないのにかなり細かい箇所が目に留まる。

お風呂は温度と湿気があるスポットなのでしょうがないけど、どんなに気を付けていてもカビが生えてくる。

お風呂掃除はカビとの飽くなき戦いと言っても過言ではない。

多くの場合は定番のカビ○ラーみたいな製品で退治すればひとまずはおさまるが、なかなかそうもいかないスポットもある。

オッサンが気になっていたのは、浴槽周りのパッキン部である。

浴槽と壁の隙間は防水のためにシーリング材をうってあるんだけど、その部分にカビが生えているのだ。

こんな感じにカビが生えてる

お風呂では真っ裸の無防備だし、浴槽周りってカビとはかなり近距離で相対するもんだから気持ち良いものではない。

このカビは昨日今日生えたものではなく、前からソコに鎮座していたんだけど、けっこう手強い存在ではあった。

カビ○ラー(普通のスプレーのやつ)は当然ながら、こういう箇所専用の製品も使ってはみた。

多少カビ色が薄くなるものの根本治療とはいかず、カビは居座り続けるのでした。

専用グッズ投入も解決ならず…

このパッキン部ってゴムみたいな材質でカビが内部にまで侵食しているらしく、上っ面だけでは解決は難しいらしい。

そんな訳でしばらく放置していたんだけど、風呂に入るたび目障りな存在であった。

ハテ?どうしたもんか…

ここで言ってる「どうしたもんか…」は、解決するにはどうしたら良いのかではなく、行動するべきか否かの「どうしたもんか…」です。

実は、オッサンの頭の中では根本的な解決法はイメージできてるんだけど、手間がかかるし面倒くさいしで実行する気になれなかった。

しかし、今の時期はテナガエビやハゼ釣りもシーズンじゃないから出来ないし、何よりも例のウィルス騒動で不要不急の外出自粛ということなので従わなくちゃならない。

自宅でモサ〜っとしてるのも粉っぽくなるだけなので、ついに重い腰を上げることにした。

そのメンドイ根本的な解決方法とはパッキン部を交換するという荒療治。

エ〜!そんなん無理じゃん!!と思われるかもしれませんが、やってみると結構なんとかなるもんですよ!

まぁ人によってなんとかなるのレベルはそれぞれかと思いますが、目的はカビの生えたパッキンを除去して防水を施すことなので、見た目は二の次です。

はじめは誰でも思った通りにいかないもんだし、たとえ今回は上手くいかなくても、やり直しが効く作業なのでなんとでもなりますよ!たぶん…

まずは用意するアイテムをば

ではさっそく準備にとりかかります。

用意するアイテムは以下の通り。

あっ!言い忘れましたが、この作業はユニットバスタイプを前提にしていますが、在来工法のお風呂でも浴槽周りは同じようにシーリングで防水してるはずなので大丈夫かな?たぶん…

シーリング材はがし

タイトル通り古いパッキン(シーリング材)を除去するアイテムです。

正直、コレが無いと作業は何倍もの重労働になるのでマストアイテムでしょう。

中身はこんなのが入ってる

メインで使うのはこの尖ってる部分ですが、他の部分も使います。

※使い方は後ほど紹介します。

ご紹介してる商品はとてもリーズナブルですが、安かろう悪かろうな商品ではなくチャンと役割を果たしてくれます。

んが、やはりデメリットもありまして…

全体が樹脂で出来ているので耐久性に難ありです。

浴槽のサイズや設置場所によってシーリングのボリュームはそれぞれだと思いますが、参考までに今回作業したオッサンちの浴槽のシーリング材の幅は3mmで総延長は約2.4mです。

ちなみに今回でこのアイテムを3回使っているので、2.4m×3回=7.2m使ってる事になるのですが、刃切れが悪くなってきたな〜という印象。

次の作業時には新規購入しよっかな…という気もしてます。

メインアイテムなので、しっかり仕事してくれないと労力が何倍にもなってしまうので切れ味は大事だ。

まぁ、安いもんだから使い捨て感覚でも良いのかもしれないけど、ステンレス製の商品もあるからそちらも気になるところ。

ただ金属製だと壁とか浴槽が傷付かないかな?という心配も無きにしもあらずだけど、専用の商品として売ってるんだから大丈夫だろうとも思う。

シーリング材

コーキングガンにセットした図

汚くて申し訳ない!会社にあったシーリング材を失敬したもんで…

コレを目的の隙間に流し込んでいきます。

凝固すると硬めのゴムみたいになって防水の役割をしてくれる。

住居内を見渡すと、お風呂のみならずキッチンや洗面所、水が掛かる至る箇所に使われてるハズです。

写真の汚いブツは会社にあった古いもので流用していますが、別に消費期限とかど〜でもいいので使えればいいや!って感じだね!

今回使うのはシリコンコーキングと呼ばれているもので、至極一般的なシーリング材です。

色も各種あるのでご自宅の浴槽と壁の色によって選択してください。

ですが必ず防カビ剤入りにしてください。

今回の趣旨は防水&カビ予防なので当然ですよね!

ただ、防カビ剤仕様となると色は限られるかな…

このタイプは写真にあるコーキングガンにセットして使うものなのでガンも必要。

コーキングガンは安いもので十分ですがガンは必須です。

自力で押し出すとか切って中身だけ取り出して、なんて考えないほうが身のためですよ!まぁ、止めはしませんけど…

もっと手軽に使える浴室専用のシーリング材も使ったことがあるんですが、風呂専用なクセにすぐにカビが生えまくったので良い印象がありません。

今回オッサンが使ってるシーリング材は、屋外でも十分通用する性能なのでグッドです!

ただ、一度開封するとドンドン固まりはじめるので、「次、またやるときまでとっておきましょう!」は無理っス!

今回の作業で使うのは極少量なので、お風呂内の他の部分やキッチン、洗面所とかにもど〜ですか?

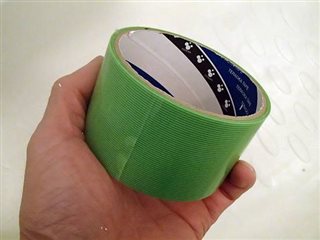

マスキングテープ

シーリング材を入れる箇所の両脇に貼って、余計な箇所にシーリングが付かないようにする目張りテープです。

今回オッサンが使ったのはスリーエム製で汎用性が高い一般的なやつ。

シーリング用とかいろいろあるけど、特にこだわることもないかな。

今回使ったのは24mm幅でこの作業にしては広めで、18mmくらいのほうが貼りやすいとは思う。

ただ、シーリング材を入れる幅と量と技術にも大きく左右するから、慣れないうちはあまり狭いテープを使うとコーキング材を均(なら)した時にテープからハミ出してとんでもない事になる。

なので広めが吉ですね。

マスキングテープなら特にこだわらなくてよいと思いますが、セロテープとか他のテープでの代用はやめましょう!

たかがテープと思われるかもしれませんが、仕上げに直接かかわるアイテムなのでソレ専用の方が使い勝手が良いです。

(一応)コーキングヘラ

見た目通り、コーキング材を均(なら)すヘラ。

サイズや材質もいろいろあるから、コーキング材を入れる個所によって使い分けます。

写真の奴はオッサンが仕事で使ってる一番小さい5mmのやつ。

しかし、今回はコーキング材を入れる個所が狭いから、ヘラは使わず指で均しました。

幅が5mm以内だったら指の方がやりやすいかな…ってこんな事言うと、プロの人に怒られちゃうんだけどね。

ただ指で均したのには訳がありまして、平滑で均一な面だったら当然ヘラを使うんだけど、今回のコーキングスポットは壁と浴槽のジョイント部で段差もあるし、その段差が均一でもないんですよね。

オッサンちの建て付けが悪いのかな?

なので、微妙なコントロールができるMy fingerを使いました。

コーキング作業をやってみると分かりますが、均す工程は1回もしくは多くても2回勝負。

それ以上いぢくってると汚くなるばかりです。

実は指で均す前提だったので、マスキングテープも幅広を選んだのでした。

指だとコーキング材がグチョ〜って広がっちゃうので…

でも正直、ヘラを使った方がキレイにできますよ!マジで!

ペーパータオル

コーキングが付いたヘラや指を拭くためなので、別にペーパータオルじゃなくても良いですが、コーキングが付着したモノは使い捨て前提になります。

コーキングは洗ってキレイに落ちるほどヤワではありません、

なのでペーパータオル、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等になりますが、このご時世、コレらって下手すりゃ〜布のタオルよりも貴重品だから考えちゃいますよね。

コロナ早く終息してくれんかな。

養生テープ

まぁ、コレはなくてもいいかな…

単に剥がしたコーキングを掃除するためのものです。

コーキングって粘着質なゴムみたいな物質なので、ササッっと掃除できないんですよ。

なので細かいコーキングをこのテープでくっつけて掃除するために使います。

あれば便利なだけで、無い場合はこまめに掃除すれば良いだけです。

というわけで、用意するアイテムはこんな感じ。

レアアイテムなんて何もないので、普通のホームセンターに行けば全て揃うと思います。

作業開始! まずは古いコーキングの除去から

準備ができたら、さっそく作業開始。

この程度のコーキングなら、乾燥時間は4〜5時間みればお風呂に入れるくらいには乾いていると思います。

↑絶対ではなく目安です。

お湯がコーキング部に当たっても大丈夫という乾燥度の話なので、ベタベタ触るのはまだ止めたほうがいいな。

24時間経てば大丈夫だと思うけど。

なので、お風呂の時間までには実用乾燥に至るよう、作業開始時間を逆算してくださいね。

では、作業開始!

現場のお風呂へGo!

オッサンの自宅のユニットバス

浴槽のサビ落としやらコーティングやらで、何かとオッサンの生贄になってしまう哀れなユニットバス。

築13年にもなると、いろいろガタが出てくるからしょうがないよ!

まずは”コーキング材はがし”を使って古いコーキングの除去から。

コーナー部は後回しで、まずは作業しやすい箇所から始めます。

コーキング材はがしの尖ってる部分をコーキング部に当てます。

この尖ってる部分を使います

↓写真のように壁面と平行になるように当てて、引っ掛ける方向に引いていきます。

当てる角度がキモ!写真では右方向に進みます

上手く引っ掛けられると気持ち良いくらいに取れていきます。

こんな感じに取れれば気持ちイイ〜!

ツィ〜〜〜〜〜〜っとね!

剥がれたコーキングをチェックすると、裏側にまでカビが浸透してるんだから洗剤だけじゃ〜キレイにならないわけだよ。

裏側にまでカビの魔の手が!

トンガリ部ではコーナー部の作業は出来ないので、そのようなスポットは反対側の三角部で今度は押しながらコーキングを剥がしていきます。

こっちは押しながらの作業だけど、引っ掛けるよりも取りづらいかな…

しかし、いくらゴキゲンな専用のアイテムを使ってるとはいうものの、きれいサッパリ取れる訳ではない。

コーキングが残った箇所は地道にコスリ落としていくしかない。

反対側のヘラみたいな部分でコスリ落とす

それでも落ちない部分は最終手段の指だ!

指ってスゴイ機能を持っていて、何かと最終兵器になる。

ただ、指先とか爪がボロボロになるのが玉にキズ。

指は万能だ!

もちろん完全完璧に古いコーキングを剥がしきれば文句なし!ですが、現実的に完全除去は不可能かと思われます。

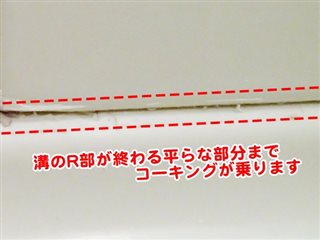

なので、ココだけは剥がしとかなきゃとマズイよの箇所は、

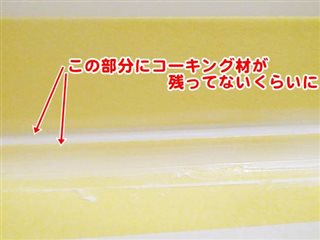

コーキング材を入れる溝の両脇

ちょっと分かりづらい表現ですが、コーキングを入れる溝の壁と浴槽の平らな面の部分です。

溝部のみならずココにも薄くコーキングが乗るので、この部分のコーキングをしっかり除去しておかないと汚い仕上がりになってしまいます。

溝の中のカビがある部分

ご存知の通り、カビって結構しつこい多細胞生物で、約10億年前から生き延びているほど生命力が強い。

今回のテーマはカビの除去で、その手強いカビをコーキングごと根こそぎオミット作戦。

外側から見えるカビは当然ながら、溝の内部に残ったカビもしっかり排除しないと、そこから表面に向かってカビが進行することも考えられます。

なので、溝の内部に残ったカビ付きコーキングも頑張って剥がしてくださいね。

まぁ、こんなポイントに気をつけながらの地道な除去作業。

正直、面倒くさいけど下地がキレイじゃないと仕上げや耐久性が悪くなる。

「どうせ見えなくなるんだから!」と手抜きをすると必ずしっぺ返しが来ますよ〜!

下地作業を丁寧にやる職人は腕の良い、信用出来る職人と思って良いです。

逆にココをいい加減にやる奴は三流以下とみて間違いないです。

今回はDIYではあるんだけど、愛着ある我が家だからこそ手抜き無しでしっかり時間を使って作業を進めるべきでしょう。

指先をボロボロにしながらやっと除去作業が終了。

壁と浴槽の隙間って以外に深い。コーキングがまだ残ってますが…

大量のコーキングかすが出ます

コーキングかすを掃除するのにひとつひとつマメに拾ってもよいですが、面倒くさいのでオッサンは養生テープを使いました。

コーキングって柔らかい粘着質のゴムみたいな材質でくっつきやすくいちいち拾ってられないんですよね〜

コーキングかすの上からテープを貼って、

ビ〜!って剥がせばカスが大量にくっついてくる。コレでも拾えないのは指でつまむしかないですね

カスをキレイにしたら、とりあえずは一段落。

ココまでくれば、全作業工程の9割は終わったも同然です。

いよいよコーキングを入れる作業

さて9割終了とは言うものの、それは時間だけのお話。

ここからが神経とテクニックとスピードが要求される作業。

まずはマスキングテープを貼りますが、実は仕上がりはこのテープの貼り方でほぼ決まると言っても過言ではないです。

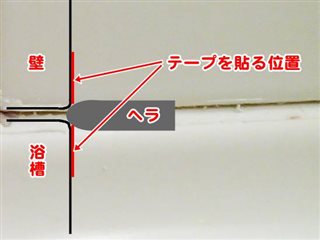

本来ならヘラを使って均すので、ヘラの場合のテープ貼りを説明します。

ヘラの先端はRになっているはずです。

ヘラの先端を溝に当ててみて、ヘラと壁が接するところにテープの端が来るように貼っていきます。

壁とヘラが接するところにテープを貼る

壁や浴槽のRの位置とテープの関係を覚えておいて、テープを貼っていきます。

貼り直しが出来るテープなのでお気楽に!

Rとテープの位置関係が大事。時々ヘラを当てて位置を確認しましょう

上下両方貼っていきます

コーナー部は少々コツがいるし手こずりますが、頑張りましょう。

ひと通り貼り終わったらテープ全体、特に端部をしっかりと密着してください。

ココが浮くとキレイに仕上がりません。

特に溝の両端のテープを密着させます

テープを貼り終えたら、いよいよこの作業のクライマックスであり、時間勝負、集中力勝負の作業になります。

まずはコーキングを開封します。

コーキングノズル(先に付いてる円錐のキャップ)の先端をカッターでカットして穴を開けます。

今回はコーク幅が狭いので一番先端ギリギリでカットしました。

このカット位置の判断も経験が必要なんだよね〜

次にコーキングノズルを回して外し、尖っている方をコーキング本体にブスッ!と刺して銀紙?に穴を開けます。

これでコーキング材が出てきます。

再びノズルをセットし、コーキングガンのトリガーを握ってコーキング材をノズル内まで押し出し、すぐに出るよう準備します。

コーキング材が飛び出してもすぐに拭き取れるよう、ペーパータオルも準備しておくといいでしょう。

どれくらいの握りでどれくらいのコーキング材が出るのか?タオルに出して練習してみても良いかもしれません。

ど〜せ余りまくるんだし!

コーキングと心の準備が出来たら、コーキング材を充填していきます。

いよいよ勝負の時が来た!

コーキング材を入れる量は勘と経験としか言いようがない。

多からず少なからずではあるんだけど、少ないと足さなきゃならないので、どちらかというと多めの方が間違いないと思う。

コツとしては壁よりも数mmノズルの先を離し、ガンのトリガーを握ってコーキング材を出しながらガンを移動させていく。

ノズルを壁に密着させると足りなくなる事が多い。

入れる量は見た目で「これくらい」としか言いようがない。溝の奥までしっかり入れてください

コーキング材を入れる全長にもよるけど、今回は約2.4m全て一気にコーキング材を入れました。

すぐに均し作業に入りたいところですが、危険なのが使い終わったコーキングガンです。

ガンにセットしたコーキング材に圧力が掛かったままだと、手を離しても自動的にニュルニュルとコーキング材が出てきます。

なので、ガンの圧力をリリースするか、ガンからコーキングを外してください。

さらに念のため、コーキングの先端をペーパータオルの上に載せておくと勝手に出てきても汚しません。

コーキング材って余計な箇所に付くとなかなか落ちないですよ〜

ここまでやったら均し作業をば。

片手にコーキング材を拭き取るペーパータオルを握りしめ、もう片手にはヘラもしくは指。

ヘラでカッコ良く決めたいところだが、

今回は指ぢからが頼り

イメージとしては、溝の上下に貼ったテープの端部のコーキング材を指でキレイに拭き取る感じ。

一発で決まるように慎重かつ大胆に!指の角度は一定に!

均し長さを粘るとコーキング材がテープよりハミ出すので、ある程度までに抑えてマメにペーパータオルで拭き取ります。

マメにタオルで拭き取る

テープの端部が透けて見えるっていうか、ソコのコーキングがほとんど無くなってるくらいじゃないと後々マズイことになります。

この端部の部分が仕上がりの全てを左右する

均しが終わったらすぐにテープを剥がしていきます。

均しが終わりホッとしながらコーヒーブレイクなんぞしてたら、今までのせっかくの作業がおじゃんです。

テープを剥がす作業では、コーキング材がベッタリ付いてるテープが壁や浴槽などに付かないよう十分気を付けて作業してください。

せっかくここまで繊細な作業で神経使ってたのに、こんなくだらんことで汚したとあってはトホホを通り越して自分に殺意が湧いてくるだろう。

均すやいなや(=as soon as)テープを剥がそう

コーナー部はどうしても上手くいかないことが多いので、ヘラで修正したりする。

チョイチョイっとね!

こんな感じに仕上がれば成功と言っても過言ではない、と思う。

この仕上げならイイっしょ!

今までの作業が良かったのか悪かったのかは、テープを剥がした後に発覚します。

コーキング材の均しが甘く厚めに残ってると、テープを剥がした時にネチャ〜ってコーキング材が伸びて壁や浴槽を汚す。

逆に少ないと、隙間が出来て仕上げの見栄えが悪くなったり、最悪は水漏れ発生です。

テープを貼る位置、コーキング材を入れる量、均し作業それらは全て仕上げに影響します。

でも、頭では理解してるんだけど、上手くいかないのがコーキング。

悩んでる時間も無いのがコーキング。

だからさぁ〜誰かやってよ!コーキング。

ただ、この作業のお気楽なところはやり直しが出来るということです。

もちろんすぐにという訳ではなく、コーキングが完全に乾いた後、今回程度なら一週間もすれば、いや4日もあれば完全に乾くかな。

コーキングが完全に乾いてからまた最初からやり直せばいいのです。

今回カットしたノズル穴くらいに小さければ、本体内に残ったコーキング材は2週間は固まらずにもつと思います。

もし、他の作業でノズル穴を大きくカットしたとしても、ノズルだけでも売ってるのでソレを購入すれば良いじゃん。

まぁ、今回の仕上げの粗さは初めてなんだから…と大目に見て、次回またカビが生えたらコーキング材を買い直して作業すれば大丈夫ですよ!

二度目ならきっと上手に出来るようになってますよ!

何度でもやり直せるのがコーキング。

今回で3回めのコーキング作業も終わった。

次はいつになるやら…

まぁ、オッサンがいつものようにダラダラと説明してたもんで、面倒くせ〜!っと思われた方も多々おられると思いますが、実際やってみると大したことないですよ。マジで!

ちなみにオッサンの今回の作業時間は90分くらいで、そのほとんどは古いコーキングの剥がし作業に明け暮れてました。

そんなに構えず、お気楽にやってみると楽しいもんですよ!

コーキングが出来るようになると、いろんなところにコーキングしたくなる。

例えば家の内外の雨漏りの補修とか、ちょっとした水漏れとか応用が効くようになります。

さらに「こんな下手くそなコーキングしやがって!」っと、今まで気にもしなかったコーキング箇所の仕上がり具合も気になったりする。

それはあなたのコーキングレベルが上がったということであり、またひとつ職人への道に近づいたということでもあります。

というほどのことでもないが…

もしよかったら、他のお風呂シリーズもどうですか?

浴槽の細かいサビをどうにかしたい…

浴槽のザラザラをツルツルにしたい…