100均のイカエギをタコ釣り用に改造

前回はタコ釣り用のエギを修理&改良しましたが、その勢い余って、今回は100均で売ってるイカ釣りエギをタコ釣り用に改造しました。

基本的な手順は変わらないので、細かい部分は前回の記事を参照してください。

前回の記事↓↓↓

「タコ釣りのエギを自作っていうか改良(?)してみた」へ

まぁ、何ですよ…

前回の作業中にタコ釣り部品が入ってる袋をゴソゴソやってたら、100均で売ってるイカエギが出てきた。

ハテ?何で?っと記憶をたどると、かなり以前に同じようなチャレンジをした事があった。

しかし、あん時はタコ釣りしたこともなったからタコ愛も全くなく、単に暇つぶしでやったもんだから、いくつかあったイカエギを破壊しまくって玉砕したと記憶しております。

その時に生き延びたイカエギを何の理由もなく取っておき、すっかり忘れさられていたのが今回発掘されたようである。

オッサンの素人レベルのタコ釣りで使ってる仕掛けは、自作のデビルパラシュートもどきで、ソレでもそこそこ釣れていたので満足していた。

しかしつい最近、沖釣り専のオッサン2号からタコエギの修理依頼が来たので、渋々修理&改良した。

少々手こずる部分もあったけど、たぶん使える程度にはなってると思われるので、100均エギに触手を伸ばしてみた。

今回発掘されたイカエギは今後も日の目を見ることは全く無さそうなんだけど、タコエギとしてなら使う可能性はなきにしもあらず。

コレを機会にタコエギにジョブチェンジしてもらうことにした。

今回の生贄はコレ!!

「エギスパート」というネーミングも悲しいにも程がある…

んじゃ〜、いっちょ改造いってみよっか〜!!

改造のポイントは針とアイを直結仕様

という軽いのノリで始めてみたが、どうだ!

ネットには「100均イカエギ」⇒【タコエギへの改造】のサイトが数多くあるって感じだよね。

その多くは針部をイカ用からタコ用にチェンジしただけのエチュードだ。

多くのクラフトマン達がオーサライズしたそれらの作品でもちゃんと釣れるんだから、オーディエンスもビックリって感じだね。

でもオッサンの場合はちょっと違うぞ〜!

というノリも恥ずかしいし馬鹿らしくなってきたので、普通のノリで進めます。

多くのサイトで紹介しているように、針をチェンジしただけでも2kgくらいのタコは上がってくるらしいし、それでも十分な気もするんだけど、せっかく改造するんだからもうちょっと手を加えたいところ…

タコ釣りをやったことのある方ならご存知かと思いますが、タコ釣りって結構パワー勝負な部分がある。

タコを引っ掛けたら後はゴリ巻きで上げてくるんだけど、1kgくらいのサイズでもかなりの重量感がある。

もしこれが3kg以上のもっとデカイ奴だとしたら…

タコは釣り上げられまいと水中で足を大きく広げて抵抗するので、タコの重量プラス水の抵抗でその重さときたらことのほかだ。

そうなると100均の華奢なエギで、しかも針の部分を接着剤で固めただけなんてひとたまりもないだろう。

多分、アイか針がスポッ!って抜けてクラーケン様は海にお帰りになられるだろう…

クラーケンが水面まで上がってきたにもかかわらず、目の前で海に消えていったとしたら悔しいったりゃありゃしない!

もしオッサンの目の前でそんな事態が起きたら、気が動転して海に飛び込んでタコを追いかけてしまうかもしれない。

オッサンは泳げないんだけどサ…

まぁ、釣り人とはこのように釣れもしない大物を夢見るものだが、現実で夢を見れないもんだから、せめて釣りでは夢をみたいじゃん!

じゃん!って馴れ馴れしくすることはないんだけど、現実よりはその夢が叶う可能性は高い気がする。

という訳で、前回のタコエギ作戦では、クラーケン対策としてエギの内部にステンレス線を通して、針部とエギ先端のアイの部分を直結にしました。

これなら例えエギが握りつぶされても、針に掛かってさえいればタコが上がってくる可能性もなきにしもあらず。

なので今回も同じ仕様で作業します。

まずは100均のエギをば。

このエギもどの店舗にも置いてあるわけじゃなくて、大型店に行かないと無かったりする。

釣りのアイテムってどのお店にもあるわけではない…

まずは針を外します。

ペンチでグリグリとやるとすぐに抜けるが、こんな簡単に抜けるようではタコ釣りでは使いモノにならん!

イカってそんなに引かないのかな?イカ釣りやったこと無いから分からんが…

ペンチで挟んでグリグリとね

かなり簡単に抜けるが大丈夫?

続いて先端のアイも外します。

こっちもペンチで挟んでグリグリとね

こっちは針よりはしっかりついてる

んで、ありのままの姿になった

まずはエギの先端と尻尾部の1〜2cmくらいにグルリとまんべんなく瞬間接着剤を塗ったくります。

これはエギのウロコ模様の網がペロリと剥がれないようにするためです。

エギのウロコ模様は網みたいなのを被せているだけです。

エギを加工してる時に網が剥がれてくる事があるので、ソレの予防措置です。

瞬間接着剤をグルリと塗る

尻尾の方も

次に針部の加工です。

まずは芯材となるステンレス線(この時は直径1.4mmのステンレス線)を長めに25cmでカットしています。

針を取り付ける位置にハンダで仮付け。

更にエギの内部に押し込む部分(写真では針の前方部)に2.5cmくらいのステンレス線を付けました。

これは細いステンレス線だけよりも、こうして異型にすることによりエギと芯材をしっかり接着させるためです。

まだ仮付け。2.5cmの部分はエギの内部に入ります

仮付けしたら補強のステンレス針金を巻いてから、ハンダを流し込んで本付けします。

補強するとかなり強度が上がるハズ

針部には熱収縮パイプを入れました

お次はエギの加工をば。

エギの先端はけっこう尖っているので、そのままではドリルで穴が開けづらいです。

とんがってるのでドリルが逃げる

なので、先端を5mmほど平らに削ります。

これなら穴もあけやすいぞぃ

そして、いよいよ緊張のドリル作業。

まずは尻方面からドリルをブスリ!と。

ちなみに使ったドリルのキリは直径3mm×長さ15cmのロングなキリです。

片方から一発で貫通できれば良いんだけど、そう上手くもいかなかったもんだから、前後からそれぞれに穴あけ作業です。

尻にブス!っとね。エギの半分くらいまで入ればOK

頭方面からも半分くらいまで穴あけ

やってみると分かりますが、慎重にゆっくりと穴あけ作業を進めても前後で微妙に上下方向の角度が変わってきます。

コレはしょうがないことで、逆にここで無理に真っ直ぐにするとエギが壊れる可能性もあります。

まぁ、多少はどうにでもなるのでお気楽に、でも慎重に。

前後から穴あけをやったら、ドリルキリを貫通させてください。

コレをやっておかないと芯材が内部のどこかにぶつかってしまい貫通しません。

エギの串刺し

ここまでくればもう勝ったも同然だ!

針を付けたステンレス線を入れてみる。

グリグリと回しながら「コレくらいの角度がついてたよな…」って感じで入れるとスムーズかもしれない。

たとえどこかにぶつかっても3mmのキリが貫通してるんだから、必ず開通トンネルはあるハズ。

芯材が良い感じに曲がってくれて貫通するハズなんだけど

ここまでくれば後は前後の穴をあけた隙間をエポキシ接着剤で埋めます。

まぁ、エポキシじゃなくてもいいんだけど、強度や柔軟性、異種材料の接着性から信頼のエポキシを使いました。

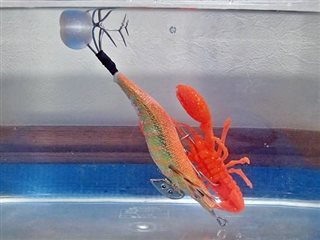

エポキシが乾いたらオプションのワームキーパーを付けて、とりあえずの形は完成です。

浮力実験だが、ちょうどにはならなかったし…

お次は浮力実験です。

前回の実験ではフロートは25mmの発泡スチロール球を採用しましたが、今回の100均エギは前回のエギと比べるとかなり軽量なので同じフロートにはならないと思います。

という訳で20mmの発泡スチロール球を付けてみたら結構な浮力だった。

コレだと垂直になるが…

ちなみにもう一段階小さい15mmのフロートだと沈没してしまい、お話にならなかったので20mm球を採用となりました。

デビルクローを付けるとこんな感じ

生餌を想定して3号分のオモリを背負わせたら、上が重いもんだから横転した。

生餌を付けるのは無理かな。でも背脂くらいなら何とかなるかな…

まぁ、いいや!

とりあえずコレで完成ということで、先端をアイにしてフロート部の芯材を曲げれば終了。

これで完成でいいや!

いつもはフロートに着色していますが、今回は塗ってません。

いや…決して手抜きではないですよ!

釣り雑誌に「エギの色は白色がマスト!」って書いてあったのを思い出し、タコって白い色を好むのかもしんまいと思ったので、あえて着色しませんでした。

でも、ちゃんとクリアー塗装はしてるんだから手抜きではないぞぃ!

クリアーは入れてるんだぞ〜

これで100均エギ大作戦も終了だ!と安堵しながら、マリアール・フレージュのハーブティをすすっていた時だった。

ん?待てよ…

あのサイズだと入らないのでは…

オッサンのタコ釣り自作シリーズのサイズは、タコが好む大きさを緻密に計算して製作してるということは全く無く、あるものが基準になってます。

それは100均で売ってるおりがみケース。

コレね!

この中にすっぽり収まるサイズで製作してます。

釣具屋さんではいろいろなアイテムを収める様々なサイズの専用ケースが売っている。

確かに専用ケースはカッコいいし使い勝手もゴキゲンだろうが、釣具専用って何かと高すぎる!

コレは釣具に限ったことではなく、あらゆる物事に共通する現象だ。

ソレ専門のショップで売ってる専門品って、足元を見られてるのか知らんが「こんなのが、こんな値段するんだ!」という価格設定。

でも、専用品なんだから質も良いし間違いない買い物だろうし、購入する側もソレを使うのがステータスって感じなんだろうな…

そもそもそ〜いう人達は、オッサンみたい自作するなんてケチな発想もしないんだろうな…

低級市民のオッサンがため息交じりで考えてたら気分がダウナーになったので、もう考えないことにする。

という訳でおりがみケースに入れてみたら、やっぱり…

エギは斜めにしないと入らないじゃん!

うげ!エギは専用ケースに入れるべきか?

それとも100均でコレが入るケースを物色してくるか?

しかし、この自作エギはシリーズ化するのか?

そもそもがこのエギでタコ釣れるのか?

またしてもくだらない思考が頭の中をくるくるとメリーゴーラウンド。

どちらにせよ、実釣テストしないとこの改良(?)エギの問題点も分からないから、タコ釣りに行かないといろいろな問題の答えは出ないな。

とにかくタコ釣りに逝くべし!

じゃなくて行くべし!!

我が家に増え続けるおりがみケース。

これだけあれば専用ケースのひとつも買えただろうに…

参考記事↓↓↓

「タコ釣りのエギを自作っていうか改良(?)してみた」へ