ハゼ釣りのポイント

オッサンが今までハゼ釣りをしてきた、つたない経験から得たポイントをご紹介します。

人によって釣りのスタイルは様々だと思いますので、参考程度に留めていただければと思います。

このポイントが正しいかどうかは定かでないし、人に聞いたこともないので、もしこれが原因で釣れなかったとしてもあしからず。

オッサンはこの釣り方で通常のシーズンで40〜50匹/時間が平均です。

まだまだ修行が足りませんが「全然釣れない」ということもないと思います。

このポイントはミャク釣りでのポイントになりますが、ウキ釣りにも通ずる部分がありますので参考にしてみてくださいね。

オッサンの仕掛けではオモリがナス1号とハゼ釣りにしては重いオモリを使用しています。

ハゼ釣りは水深が浅いので、水面に重い仕掛けが落ちた時に『ボチャッ!』では下にいるハゼが逃げてしまいます。

できる限り柔らかく・優しく『ぴちょ…』以下で着水させて下さい。

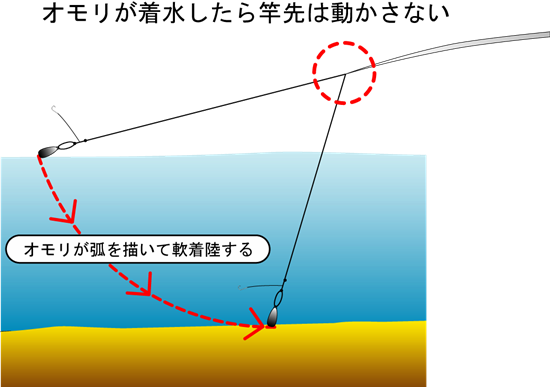

ポイント1の続きにもなるのですが、何も考えずにオモリを下ろすと『ドスン!』と海底に着地してせっかくいるハゼを散らしてしまいます。

なので、優しく『フワリ』と着陸させて下さい。

コツとしては竿先を支点にオモリが弧を描くようにさせます。

オモリが着水したら竿先を動かさずに固定すると弧を描いてオモリが沈んでいきます。

弧を描くようにオモリを落とすには、もうひとつ理由があって、ハゼにエサを見せているんです。

ハゼは上からエサが落ちてくると、我先にとエサに寄ってきます。

垂直にエサを落とすよりも、斜めに落としたほうがエサがよく見えるためにハゼがより多く寄ってきます。

競争率が高くなるので、必然的にエサに喰いつきやすくなります。

しかも大きめのハゼが先に喰うことが多い気がします。

ハゼは集団で固まっていることが多いです。

ハゼのいないところにいくら釣り糸を垂れても釣れませんが、そこからわずか20〜30cmずれたところがハゼポイントだったりします。

ハゼポイントを見つけたら、そこでアタリがなくなるまで集中的に攻めるのですが、そのポイントの10cm以内を狙わないとアタリがきません。

それ以上離れるとハゼは知らんぷりなのです。

ハゼがエサを追いかける範囲はとても狭いし、水底で活発に泳ぎまわる魚でもないので、”こちらからハゼを迎えに行ってあげる”という感じです。

ポイント狙いはかなりシビアにしないと釣果にかなりの差がでます。

ちなみにこのハゼポイントは少しずつずれていきます。

それを追いかけられるようになると、より多くの釣果が期待できます。

オッサンはミャク釣りなので、あくまでミャク釣りのアワセになります。

シモリなどの浮き釣りの場合は、喰わせたりするのでアワセ方が少し違うと思います。

アタリにはいくつかの種類があるのですが、一番スタンダードな”コツコツ”を例にします。

”コツ”でアワセるのは遅いです。ハリ掛かりしないか釣れたとしてもハリを飲み込まれています。

(ハリを飲まれると外すのに手間がかかるので、時間がもったいないです)

”コツ”の”コ”でアワセれば、ハゼの上あごにしっかりとハリが掛かります。

ハゼの上あごにハリがかかっていればしっかりとアワセられたと言っていいと思います。

よく”ブルブル”と強いアタリが来ることがありますが、これはハゼがエサを吐いた時の振動なのでコレにアワセてもまず釣れません。

よく「今すごいアタリだったぁ!惜しかったなぁ!!」と言っている人がいますが、恐らくはこの吐いたアタリだと思います。

残念ながら全然惜しくないです。コレにアワセても釣れません。

”ブルブル”の前には必ず”コツ”のアタリがあるはずです。

それを見逃さないようにして下さい。

基本的にはほんの小さなアタリを見逃さないということです。

【基本的】ということは実はわざと見逃すこともあるからです。

○わざと見逃す例 その1:新しいポイントでの最初のアタリ

ハゼポイントを探っている時に来た、初めてのアタリは見逃しています。

これはホタテエサ限定かもしれませんが、ハゼがエサを咥えてブルブルすると、ホタテのカスが散ってコマセの役割をしてくれます。

このコマセにハゼがより集まってくるので、最初のアタリではアワセません。

○わざと見逃す例 その2:ハリ掛かりが悪い時

シーズン終盤にあリがちなのですが、ハゼの活性が低いのではなく、ハリ掛かりが悪い時があります。

ハリは新しいし、エサもちょうど良くつけているのですがハリに掛からない。

ハゼが学習して、エサ取りがうまくなるのかどうか分かりまえんが・・・

そんな時はエサをかなり喰わせてからアワセています。

3〜4回アタリを見逃すとエサを加えて走り出します。

そのアタリにアワセます。

ただ、これをやるとエサを取られることも多くなりますが、ハゼが水中で何をしているのかがよく分かるので面白いですよ。

1ヶ所で5秒待ってアタリがなければ、仕掛けを5cmずらしてまた5秒待ちます。

これを3〜4回繰り返すと大体アタリが来ます。

ハゼは動いているエサに反応するので、エサを動かして、止まった時に喰いついてきます。

ウキ釣りの人で1ヶ所でジ〜〜〜っと待っている人を見かけます。

これでも釣れないことはないのですが、こちらで誘ってあげたほうが喰いつきが良いです。

以前は10秒待っていたのですが、せっかちな性格なので5秒になりました。

5秒待っても10秒待っても釣れない時は釣れないので『5秒待ち』のほうが時間のロスが少ないです。

以上がハゼ釣りのポイントになります。

文章にするとかなり長くなりますが、実際にやってみると簡単です。

だってハゼ釣りですから・・・

結局はハゼ釣りは、基本的なテクニックを身につけたら、どれだけ多くハゼのいるポイントを見つけられるかが、数を伸ばせるかどうかが勝負になると思います。

だから1ヶ所で腰を据えて釣るのではなく、ポイントを見つけながら移動したほうが釣れるし、やっていても飽きないと思います。

まぁ、オッサンみたいに目を血走らせながら数を狙うのも考えものだと思いますが・・・

その日の食卓が賑やかになる程度でいいじゃん!

と思う自分もいます。