ハゼ用の小さいFe(鉄)オモリの自作を開始!

オッサンがハゼ釣りする時の仕掛けは、一番下にオモリがぶら下がっている胴付き仕掛けなので、オモリが根掛かりしてロストすることが多い。

大量にナス1号オモリを消費するので、いつも量り売りの安い中古オモリを買ってくる。

中古オモリなのでキレイにディスプレイされているわけでなく、プラケースの中に重さや形状が違うオモリ達が捨ててあるように投げ込まれてある。

その中から小さなナス1号のオモリを発掘するのだが、大量のオモリたちをかき分けて掘り進むので素手で事に及ぶには気が引ける。

だもんで、いつも手袋持参で作業するのだがゴソゴソやりながらふと思う。

「手袋してるってことは有害だからだよね?人間でも及び腰になるのに、海の生物にとってはもっと被害甚大なんじゃないの?」

オッサンはたぶん普通の人よりも多く釣りをしているだろう。

そんな人間が魚や釣り場に害を及ぼす行為をすべきではないだろう!

最近では、こんな考え方も広まってきて環境に影響の少ないFe(鉄)オモリも売り出されている。

コレはコレで素晴らしいことなんだけれど、売り出されているFeオモリはサイズや形状にバリエーションがほとんどない。

ましてやオッサンが所望するナス1号のアイアンVer.なんて影も形もない。

余談だが日本の釣り用オモリの種類の多さは世界的に見ても突出していて、その数は400とか600種類とかあるらしい。

こういうところが何事にも凝る日本人らしいな。

ならば自作するべし!と参考までにググってみると、自作のFeオモリは深場用で、軽くて何十号重いものになると何百号というクラスばかりだった。

だめだ全く使いモノにならん!

こうなりゃ〜全くゼロからの試行錯誤になる。

オッサンは覚悟を決めたのでした。

試行錯誤を繰り返すが・・・

基本はナス1号の形状と大きさをヒントに、いつものように仕事そっちのけで会社内を物色する。

するとちょうど良い材料を見つけた。

スチールの丸棒である。

直径は様々あるがオッサンがチョイスしたのは2分丸(直径約6mm)だ。

ナス1号オモリに近い太さだ

さてコレを切るわけですが、ハテ?どれくらいの長さできれば良いのやら・・・

1号のオモリの重さは3.75gなのですが、鉛と鉄の比重の違いから同じ重さにするには・・・オッサンのスーパーコンピューターが計算を始める。

カタ、カタ、カタ・・・・・・・チーン!

17mmという長さでカットすればナス1号オモリと同じ重さになるらしい。

ちなみに1号オモリが3.75gととても中途半端な重さなのは尺貫法の名残りで、一匁(もんめ)=3.75g=1号と誰が決めたのかこういうことらしい。

「メタルソー」という金属をカットする機械で17mmでカットする。

普通のご家庭でもお手軽に・・・ってこんな機械置いてないよね

カットしたら道糸をどうやってオモリと接続するか?と一番悩むところだ。

いろいろと考えた末に、オモリに穴を開け、そこに丸ピンみたいなものを接着すれば、お手軽きれいに仕上がるのでは。

という訳でこのブログでお馴染みの工芸品店「ユザワヤ」さんへ偵察に出掛ける。

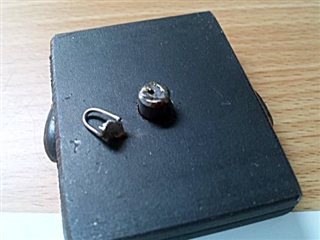

イメージ通りの商品があったので購入。

50本入りで108円ナリ〜「約」50本って・・・

工芸品店って釣りのアイテムに使えそうなグッズがたくさん売ってるんだよな〜

これはイメージ通り!

次にこのピンが入る穴を空けるがコレが難関だった。

1.5mmの細いキリを使ったが、細いからすぐに折れるのだ!

そりゃそうだ、相手は鉄の塊なんだから細いキリなんざ全く歯が立たない。

ボール盤(穴を開ける機械)で慎重に作業するが・・・

ひとつ穴を空けるのにキリを二本以上使った

なんとか空けたものの

こんなのやってられない!

今回切った丸棒は30個ほどあるので、全て穴を空けるとなると一体どれくらいの時間とキリを消費するのか。

3mmくらい以上なら折れても自分でキリを研ぐ事ができるが、さすがに1.5mmは研げないよ。

考えただけでもねぶたくなった。

せっかくなので磨いてみた。左が元の部材でさび止めが塗ってあった

結構強力な防水接着剤で接着してみたが、乾燥後に強めに引っ張るとピンが抜けてしまう。

根掛かると外すために結構強く引っ張るから、こんな簡単に抜けてしまっては使い物にならない。

接着したが簡単に抜けてしまう

接着剤案は失敗に終わったので第二案に移ります。

ここはやはりハンダ付けだろう。

オッサンのハンダ付けセット(子供に買ってあげたものがいつのまにかオッサン専用になった)

気になったのが、買ってきたピンだと丸の部分が小さいので道糸を通すのが厳しいかな。

ちょっと道糸を通すのがつらいかな

なので曲げてみました。

なんでこんな形にしたのかというと、ハンダが付く面積を少しでも多くすれば強力に付くと思ったからです。

このように置いてハンダ付けすれば強いだろう!

んがしかし、あえなく玉砕。

ハンダが上手く付かないのだ。

もちろんオッサンの実力不足という理由もあるだろうが、なんか根本的にくっつかない気がする。

グイ!と力を入れるととれてしまう・・・

めげずに次の案へチャレンジ!

もうこうなったら溶接しかない!!

溶接なら強度は文句なしだ。しかし・・・

溶接なら強度は文句ないはずだ

溶接したら一発でピンが溶けて吹っ飛んだ。

だよね〜!そもそもこんな細かいパーツを溶接する機械じゃないんだから。

一瞬でピンが飛んでった!

あきらめの悪いオッサンは今度は針金を曲げてピン代わりにしてみた。

針金を曲げただけ

溶接機の微調整を繰り返した所、なんとか溶接できたが、見てくれが著しく悪い。

溶接できたが見た目がねぇ〜

成功だが先は長い・・・

決定打もなく悶々としていたある日、ホームセンターのハンダコーナーを見ていると目についた商品があった。

一口にハンダといっても、材料毎に使用するハンダが違うらしく、オッサンがハンダ付けしたかった材料は「ハンダの他に”フラックス”を必ず使用してください」って書いてあるではないですか!?

”フラックス”とはハンダ付け促進剤で、なんで必要なのか分からないので半信半疑だが、とりあえず背水の陣の覚悟で買ってみた。

左が怪しい液体「フラックス」

早速フラックスを使ってハンダ作業に入るが、このフラックスとやらは「強酸性」でヤバイ液体らしい。

出来る限り皮膚に触れないよう細心の注意を払って作業する。

こんなのに触ったら指が無くなっちゃうよ!とは大げさだが

フラックスを添付してからハンダ付けすると、高温でフラックスが蒸発して怪しい湯気が立つ。

「たぶんこの湯気って毒なんだろうな〜」っと魚の環境のために自分の命が削られてゆく事を実感する。

しかし、ハンダ付けは成功した!!

すげ〜なフラックス!ダテにオッサンの寿命を削っただけじゃなかったんだ!!

ガッチリとハンダ付けできてる

左がハンダ付け。右が溶接

ナス1号との形の違いはコレくらい

オッサンのハンダ作業もほめられた出来ではないが、やっぱりハンダ付けの方がキレイだな。

まだ数十個のハンダ付けが控えている。

環境に優しいって多大な労力と時間がかかるもんだな〜

まだまだ先は長い・・・

追伸

二週間かけてやっとカットした数だけのオモリを作りました。

手間は掛かったが、下手すりゃこんな程度のオモリなんて数回のハゼ釣りで無くなっちゃうよぉ〜

たぶん、すぐに無くなるだろう