ミジンコを養殖するハメに至ったトホホな経緯

なんでそんな気分になったのか・・・少々前の出来事なので記憶が定かでない。

というより、忘れてしまいたいほどくだらない理由だったということだけは何となく覚えております。

それは人を狂わせる初春という甘酸っぱい季節のある日のこと。

「そうだ!オッサンも何か育てなければ!!」という訳のわからない衝動に駆られたのでした。

”庭”と呼ぶには猫の額に失礼なほど狭い我が家と全面道路との隙間。ここに妻がいろんな植物を植えている。

オッサンは全く興味がないゆえにそれらの植物名なんぞ知らないのだが、自宅前道路の掃除(掃除くらいやらないと世間体が悪いので・・・)をしていると暇な老婆が「あら〜キレイ!○○が咲いてるわ!上手ね〜」と言われたりする。

「そ〜っすネ〜・・・」と適当に相槌を打つと老婆は話の分かる奴と思ったのか、長〜い世間話が展開されてゆく。

こちらはさっさと掃除を終わらせたいのだが、いつ終わるとも知らない話につき合わされる。

こちらのアジトがバレているので邪険に扱うわけにもいかない理由を知ってか、老婆はここぞとばかりにネバーエンディングストーリーを物語るのだ。

このような事故もたまにはあるが、オッサンが掃除をしていると(←マメに掃除だけはしている)通行人が「キレイね〜」と言ってくれることも多く、まぁ悪い気はしない。

しかし自分で育てているわけではないから、誉められてもいまいちローレスポンスな気分。

オッサンが長期ローン地獄で購入した自宅を「風流なお住まいですな!」と誉めてくれる人は皆無で、隙間に植わっている訳のわからん植物は誉められるのが悔しい。

「オッサンも負けてられん!何か育てなければ!!」と、今思えばトホホな対抗意識が事件の発端だった気がする。

「どうせ植えるならインパクトのあるものを!」で選んだのが睡蓮。

なんで睡蓮・・・・・

手間のかかる睡蓮を選ぶとは、あの頃のオッサンはどうやら本腰だったようだ。

巨匠モネの名作「睡蓮」の池をイメージしたのだが、狭すぎる”庭”に池なんぞ作れるわけもない。

10秒ほど熟考した結果が”睡蓮鉢で小さなヒメスイレン”を育てるという、当初よりもかなりダイナミックな規模縮小を余儀なくされた。

さらに問題なのが、睡蓮は水生植物なので水を大量に貯めておかなければならない。

ということは、夏にはボウフラが大発生し、蚊の一大生産拠点となるのは間違いない。

「あそこのオッサンのせいで蚊が増えた!」と例の老婆が近所で言いふらすかもしれない。

「ミスター・キンカン」「さすらいのボウフラ野郎」。さしづめはそんなアダ名だろう。

これではなんとも世間体が悪い。

そこで解決策を調べてみると、ボウフラを捕食する生き物を入れておけばいいらしい。

初めは、色がきれいで愛嬌がある金魚がいいかもしんまい!と思った。

よく時代劇で「え〜金魚〜!おぇ〜金魚ぉ〜!」と金魚売りが登場する。

そんなんで食っていけるのかと金魚屋が心配になるが、その昔は金魚を飼う理由があったらしい。

現代では懐かしさ漂う夏の風物詩の蚊取り線香が登場したのは明治時代。

何となくずっと昔からあるような気がしていた蚊取り線香は、時代劇の時代には発明されていなかった。

金魚鉢で金魚鑑賞という風情を楽しむ目的もあるが、金魚の入った容器に蚊が卵を産んでも、その卵を金魚が捕食することにより蚊を増やさないという意味合いもあったらしい。

江戸の町に張り巡らされていた水路に鯉が泳いでいたのも同じ理由らしい。

金魚売りの時代背景を勉強してちょっとお利口になったオッサン。

しかし問題が・・・

金魚って外で飼えるの?水が凍るような寒い冬は越冬できるの?

飼うのは屋外で、エアレーション(いわゆるブクブク)もやらない。

ボウフラだけでは足りないだろうからエサくらいはあげるが、ビオトープとばかりに放ったらかしの予定だ。

お金持ちがお庭の広い池で高価な鯉を飼っていたりするが、広く水量が多ければ水面は凍っても下の方は生きていけるくらいの水温は保たれるのだろう。

しかし小さな金魚鉢の場合はどうだ。

そ〜言えば、冬の屋外で飼われている金魚を見たことがない。

恐らく厳冬期は冷凍金魚になってしまうのだろう。

暖かくなれば解凍されて動き出すような気がしなくもないが、冷凍金魚は見た目にも世間体が悪い。

だめだ!金魚はダメだ!!

そこで第二案のメダカに狙いを定める。

メダカなら屋外で飼っているのを見かけるから寒さに強そうだ。

しかし、よく見かけるヒメダカと呼ばれるオレンジ色の奴はイマイチ好みではない。

ここはやはり懐かしさあふれる黒メダカで攻めたいところだ。

ちなみに白メダカや青メダカといったメダカのくせに高価な輩もいるが、外で飼っていると持ってかれることもあるみたいだし、そもそも高くて買えないし・・・

という訳で黒メダカに決定!

近所のペットショップで天然ものの黒メダカ10匹を購入したのでした。

いつものように気が付くと前置きが長すぎる文章で、これを読んでいる奇特な方に大変申し訳ありませんので途中は割愛!

月日は流れて、黒メダカ入りの睡蓮鉢ビオトープを運営していました。

ヒメスイレンも小さくキレイな花を咲かせ、道行く人もたま〜にですがメダカを見つけては足を止めてくれたりします。

一番のお得意さんが近所の野良猫で、睡蓮鉢を覗き込んでメダカをじぃ〜っと見ていたりします。

(メダカを襲うわけでもなく見ているだけで、そのあとは水をペロペロなめては満足して帰ってゆく)

しかし、ヒメスイレンは誰も誉めてくれないのが少々複雑な気分ですが・・・

まぁ、目立たないところにあるからしょうがないのですが・・・

もともと植物に興味がないオッサンなので、いつしかお世話の主人公がヒメスイレンから黒メダカになっていったのは必然でした。

メダカを繁殖させるためにマメに卵を採取したり、エサに変化と付けてみたりと、いろいろ調べながら実践していました。

市販のエサはメダカが食べ残すと水を悪くしてしまいます。

極力食べきれる量で少なめに与えるべきですが、メダカが先を争うようにエサをついばんでいるのを見るとついつい多めにあげちゃうんだな。

メダカといえどもこんな姿をみると可愛いもんで「いっぱい食べてけろ〜!」ってついついね。

だもんで、うちのメダカはメタボなわけで、抱卵してお腹パンパンやん!ってよく見るとオスだったりするわけで・・・

あげすぎるエサで水を悪くしてしまい、水を交換することもありました。

これではイカン!と思いつつもメダカの喜ぶ姿見たさでわかっちゃいるけどわが子可愛さのあまり餌を・・・(以後リピート)

道を散歩しているデブ犬を見ると「良く分かるよ!その気持ち!」っと飼い主に大いに同意したりする。

そんなある日、あるサイトでメダカのエサは生きたミジンコが良いと書いてありました。

生き餌なので水を汚さないし、何よりもメダカが喜んで食べるらしい!

これは見てみたい!

というわけでミジンコを採取し、繁殖させ、メダカのエサにする作戦開始です。

ミジンコ採取の難しさ。やっと見つけた種ミジンコ

ミジンコというと小学校の理科の授業で顕微鏡で眺めたくらいの記憶しかない。

参考にしたサイトによると活ミジンコを田んぼで採取してくるらしいが、オッサンの住居は大都会東京の臨海地域なので田んぼなんぞ影も形もない。

ミジンコを通販で購入という手もあるらしいが、ミジンコごときに金を出す気もない。

「ミジンコなんてどこにでもいるんだろう」とタカをくくっていた。

この時までは・・・

ほんの軽い気持ちで近隣の池をピックアップして、ミジンコを求めて愛車(ママチャリ)を飛ばす。

最近の流行なのか、東京都区内では少し大きめの公園には自然風な池が整備されていたりする。

池のほとりの足元を凝視するがミジンコらしき姿は見当たらない・・・

なるべく浅くて、草が生えているような、いかにもミジンコがいる雰囲気を醸し出しているポイントを丹念に凝視するがいない・・・

池のほとりで下を向いてしゃがみ込んでジィ〜っとしている姿は、傍から見るとダークなことを思い詰めているように見えるらしく、時折声を掛けられる。

通行人:「どうかしましたか?」

オッサン:「ミジンコを探してます」

通行人:「はぁ〜、ミジンコですか・・・」

オッサン:「です!」

通行人は安心したのか、くだらない心配して損をしたと思っているのかそそくさと去ってゆく。

一度、お巡りさんにも声を掛けられたときは、半分呆れられてしまった。

都会でミジンコを探す行為はレアで反社会的な姿らしい。

しかし、ミジンコなんてどこにでもいるもんだと思っていたけれど、どこにもいないのだ。

ミジンコ探索も半ば諦めかけていたころ、全く違う用事で訪れた公園でついに見つけたのだ!!

しかも「エ〜!こんなところにいるんだ!」というような場所。

残念ながらその場所はとても狭いので、ミジンコ資源保護のため場所を明かすことはできません。あしからず!

警官に職質されながらも諦めずに頑張った自分を自分で誉めた。

早速後日、ミジンコ採取の道具を持っていそいそと出掛ける。

現場に到着すると、オッサンよりも歳をこいている初老が目の細かい網をバシャバシャやっている奇妙な風景を発見。

ミジンコを採取している同志らしいので、作業が終わるまで待っていたが、ミジンコを根こそぎ持って行かれやしないかと内心ヒヤヒヤした。

同志が作業を終えた後にオッサンもミジンコ採取を開始。

ミジンコを捕まえるのは生まれて初めてなもんで、思いついたものを持ってきました。

ミジンコ採取セット【生まれて初めて編】

- ミジンコを入れる2リットルのペットボトル

- すくうためのコップー500mlのペットボトルをカットしたもの

- ミジンコをすくい取る網ーお風呂の垢・毛を取る網(使い古し)

- バケツ

- スポイト

初めは、

網でミジンコをすくう→バケツに入れる→コップですくう→ペットボトルに入れる

という作戦。

なるべくミジンコが群れているポイントを狙って網ですくってみた。

ミジンコの群れをめがけて網ですくう。キティちゃんもまさかミジンコすくいに使われるとは思っていなかっただろう

網にはミジンコがワラワラとうごめいている。

写真では見えないけれど結構な数のミジンコが採れました

この網には、裏にゴムがついていて、裏からゴムを弾くと表面のミジンコを一気にバケツに入れることができると思っていた。

湯船の垢や毛を一網打尽にキレイするアイディア商品だ

しかし・・・

ゴムをバシッ!と弾き、一発でバケツにミジンコが移動と思っていたらミジンコらしき物体がいない。

あれ?ミジンコどこ行った?

バケツをよく見ると、ミジンコの死骸らしきものが漂っているではないですか。

ゴムを弾いたショックでミジンコが死んでしまったらしい。

もしかしたら気絶しているだけかもしれませんが、ミジンコにはこのショックは死活問題らしい。

作戦その1は失敗に終わりました。

バケツに入ったミジンコをスポイトでペットボトルに移動させようとも思っていたが・・・

そこで作戦変更。

網ですくったらバケツに入れるだけ。

しかし、持ってきたバケツが小さすぎて網にくっついたミジンコを十分に移すことができない。

バケツが小さすぎてミジンコが網にくっついたままだ

作戦その2も失敗だ!

作戦その3は、コップでミジンコをすくってペットボトルに移す。

この単純な最終手段が一番スムーズだった。

なるべくミジンコの濃いところをすくい取って移すだけだ。

スポイトを使ってとも思ったけれど、そんなチマチマやるよりもザバーっと入れてしまったほうが早い

結果的には、ただすくって移すだけの方法に落ち着きました。

大量のミジンコ入りのペットボトル3本をゲット!

かなり大量のミジンコをゲット!

採ってきたミジンコを眺めてみるといろいろな種類のミジンコがいる。

ミジンコ(ダフニア):いわゆる教科書に載っているミジンコ。今回の本命ミジンコ。

ケンミジンコ:形に特徴があるのでよく分かる

カイミジンコ:底のほうでうごめいている奴。二枚貝みたいに殻でおおわれている。殻でおおわれていて硬いためかメダカもあまり食べないらしい。

あとはタマミジンコみたいな奴もいるし、ミジンコの世界も多様な生態系が繰り広げられているようだ。

ミジンコの餌って何?増やし方ってどうするの?

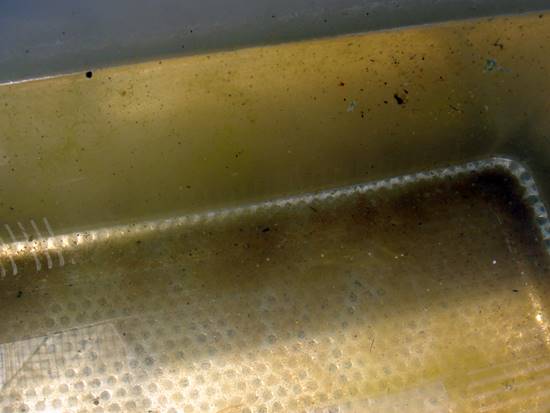

帰宅し、あらかじめ用意していたプラケースに移す。

ミジンコはある日突然全滅するので、リスク分散のためにいくつかケースを用意しました。

このバケツは補給水用。水道水を入れて数日ほったらかしにしてるとカルキが抜けるので、ミジンコ用の補給水となる

ケースを置く場所は、日向と日陰が半々になるくらいの場所を選びました。

まずはこの体制でミジンコ養殖が始まりました。

採取してきたミジンコをメダカ睡蓮鉢に入れてみると、メダカの本能スイッチが入るのか、狂ったようにミジンコを追い回しては捕食していきます。

あんな素早いメダカを見るのは初めてでした。

「これが見たかったんよ!」

ミジンコには気の毒だけどこれは面白い!

メダカがお腹いっぱいになる量ではないけれど、市販エサの合間におやつ的に活ミジンコをあげていこうと思いました。

次のテーマ:ミジンコのエサは何が良いのか?

ミジンコをメダカの活エサとして供給し続けるには増やさなければならない。

一番のポイントになるのはミジンコのエサだ。

ミジンコは動物系のプランクトンなのでエサは植物性プランクトンだ。

単純な食物連鎖だ。

これには植物性プランクトンが豊富な緑色の水いわゆるグリーンウォーター(以下「GW」とする。連休のことではない)を作ればいいわけだ。

バケツに水道水を入れて、日の当たる屋外で放ったらかしにしていれば出来るが、そんなの待っていてはミジンコが全滅しかねない。

というわけで、積極的にGWを作ってみることにする。

ミジンコが爆殖するエサを求めて

各作戦毎には5月〜9月くらいまでのミジンコシーズン通して実験しているので、結果は当たらずといえども遠からずだと思います。

もしかしたら前年の失敗を踏まえて改良すれば結果が変わるかもしれませんが、飽きっぽい性格なもんで同じ作戦の継続は不可です。

尚、ミジンコはその年ごとにリセットしていて、毎年新しくミジンコを採取してきています。

【市販のメダカエサ編】

メダカエサには豊富な栄養素がバランスよく含まれています。

特にビール酵母が入っているエサはGWができやすいらしい。

人間の健康食品のビール酵母でGWを作る人もいるみたいだ。

偶然にもたまたま使っていたメダカエサにビール酵母が入っていたので、ミジンコのほうにもに流用してみた。

ミジンコが直接食べることも期待して、メダカエサをすりつぶして入れてみた。

ドライバーの柄のほうでメダカのエサをゴリゴリと砕く

左が砕いた後。右が砕く前。結構細かくなった

砕いたエサをミジンコ池に適当な量を投入。

4〜5日するとほんのりと水が緑色になってきているが、それ以上GWが濃くなることはありませんでした。

ミジンコも増えることもなく現状維持といったところだ。

イマイチなミジンコの増殖量

なぜかカイミジンコだけになっていった。メダカが喰わねぇ〜し!

当然、メダカのエサとして供給する量は確保できませんでした。

メダカエサはミジンコを増やすにはパンチが弱いという印象。

最初の作戦で使っていたプラケースでは外気の影響をモロに受けてしまうので、環境が悪いのかもという反省もありました。

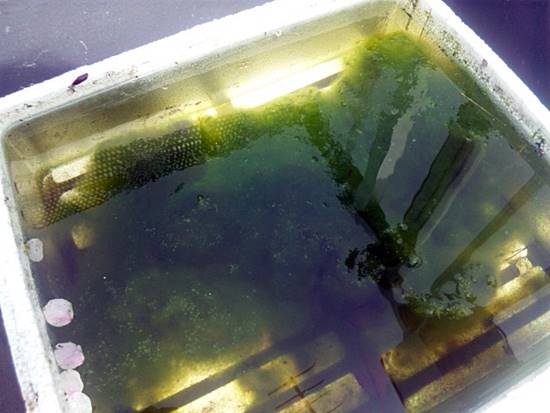

なので次の作戦から、水温がより安定する発泡スチロールの箱でミジンコ養殖を始めました。

メインが発泡スチロール箱。プラケースは全滅時のリスク用。バケツは補給水

当然ながら補給水は水道水でほったらかしのカルキ抜き

夏場は藻みたいなのが大量に発生する。ミジンコが藻に捕まっちゃうので駆逐するがすぐに藻だらけになる

【鶏糞肥料溶液編】

発酵鶏糞の溶液を作って濃いGWを作るとミジンコ爆殖なる記事を見たのでやってみた。

自宅にあった鶏糞肥料を適当に水に入れておくと、一週間もすると茶色から緑色に変化してくる。

妻が植物用に使っているらしい

確かに濃いGWができるのだが・・・

ただこの鶏糞溶液はご想像の通り、匂いが強いのが難点で培養場所に困るという問題がある。

予定通り濃いGWができたが、何か植物的な得体のしれない物体が大量に生成された。

とりあえずこの溶液を適当にミジンコに移して様子を見ていた。

メダカエサよりはミジンコが増えたが爆殖とは程遠く、メダカのエサとして採取すると、元の量に増えるまでしばらく置かなければなりませんでした。

またしてもカイミジンコだけが増殖してゆく。なんでカイミジンコ

なによりも臭いし、見た目もデンジャラスなのでこれはもう勘弁という感じ。

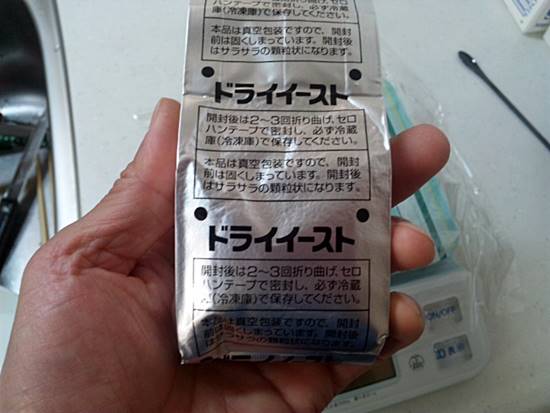

【ドライイースト編】

パンを作るときに使うドライイーストを水に溶かしてミジンコのエサに使う作戦です。

これは今までの植物性プランクトンを発生させミジンコにお食べいただくという方法とは違って、ミジンコのエサとしてイースト菌を与えるという直球ストレート勝負だ。

ドライイーストはちょっと大きめのスーパーで売っていたりするので、入手しやすいですね。

何百グラム入りというのは専門店や通販でないと手に入りませんが、今回はお試しも兼ねているので60グラム入りを購入。

ミジンコのエサに使われるとは生産者も「オーマイ」ゴッド!な心境だろう

中身は真空パックされていた

参考にしたサイトでは、水20リットルにつきドライイースト1グラムの割合で、一日2回与えるということだった。

オッサンのミジンコ養殖池の水量は10リットル。

本来ならば0.5グラムを2回で1グラムというのが一日の適量なのですが、1回一日しかあげられないので、一度に1グラムを大サービスであげちゃう!

まずは1グラムの量を測る。

某コンビニのコーヒースプーン4杯分が1グラムでした

イースト菌1グラムって結構な量だな

これを蓋のできる容器に入れて、水と撹拌し、ドライイースト溶液としてミジンコ池に入れる。

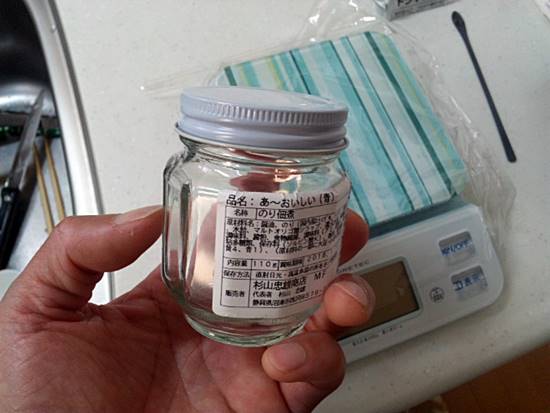

ちょうどオッサンの大好物”海苔の佃煮”の空き瓶があった

この中にドライイーストとミジンコ池の水を入れる

シャカ!シャカ!と混ぜる。かなり振るため泡立つが気にしない

ミジンコ池に投入。池全体に行き渡るようにグルリと一周

薄い緑色のミジンコ池にドライイースト溶液が混ざって、にごり茶みたいな色になる

ドライイーストの粒子が細かいためか、沈殿しないで水の中をイーストが浮遊している。

ミジンコは水中の表層〜中間層辺りにいるので、底に落ちたエサは食べないから沈殿しないというのはありがたい。

さらに安定してくるとイースト菌が自然繁殖するらしく、ミジンコにとっては24時間営業のエサとなり、これまたありがたい。

じぃ〜と見ているとミジンコがドライイーストを食べているのか、ひっきりなしに動いているミジンコが時折止まっている。

これは期待できるかもよ〜!

翌日、ミジンコ池を見ると、にごり茶色が透明な薄緑色になっているのでドライイーストを食べ尽くしたらしい。

ミジンコは24時間食べ続けるらしいので、たった一日であのイースト菌を食べつくすのもうなずける。

一週間この調子で様子を見ましたが、今までで一番の増殖でした。

食品であるドライイーストを使うので、清潔でスマートだし手もかからない。

増やすミジンコの量とメダカのエサにする量を調節しながら、うまくバランスをとっていきたいと思います。

ドライイーストで問題が発生しなければ、今後も使い続けていきたいと思います。

はじめは興味本位で始めたミジンコ養殖ですが、こんなにムキになるとは思っていませんでした。

予想よりもはるかに難しく、手がかかり、それでいて奥が深いミジンコの繁殖。

興味のない人には「ミジンコ?それってど〜でもいいんじゃね?」とまったくリスペクトされない世界だが、ハマる人はハマる。

そんな世界だ。

ヒメスイレンの栽培→メダカ飼育→ミジンコ養殖とやっていることがだんだんとミニマム&マニアック化してゆく。

次は一体どうなっちゃうんだろう・・・

オッサンは自分のことが心配になってゆくのでした。