冬の夜ハゼ釣り時の防寒対策物語

事の起こりはこうだった。

くしくも、2023年からハゼの夜釣りを始めてしまった。

ハゼ釣り仲間に夜釣り専門みたいな変態釣り師がいて、いつもじゃないんだけど、その輩が夜釣りで良型ハゼをけっこう釣って来ていた。

夜釣りの時期は10月後半くらい〜で、そこら辺の時期って、夏のハゼ釣りが終わり、寒くなってくると釣れてくる穴釣りが始まるまでのちょうど過渡期。

ハゼ釣りとしてはとても中途半端な時期で、ほぼ終わっている夏の釣り場でも、まだ早い穴釣り場でも釣れなくて、悶々とする期間でもある。

オッサンが釣れないハゼ釣り場でくすぶっていると、「どぉ?釣れる〜?」っとキーポンスマイルで良型ハゼを大量に入れたビクを見せびらかしにやって来る変態夜釣り師。

”釣れてるわけないじゃん!こんチクショ〜!”と、変態が持ってきたナイスサイズのハゼを脱腸の思いで眺めるオッサン。

それまでは夜にハゼ釣りをやろう!なんて微塵も思わなかった。

たかがハゼ釣りなんぞで夜釣りまでやるか?

しかも変態曰く、夜釣りと言っても夜間に数時間程度ではなくて、夜中〜翌朝まで夜通し釣り続けるオールな完徹タイプという過酷な夜釣りらしいではないですか!?

オッサンはディナーの後はすぐにおネムになる赤ちゃん体質で、とても夜通し起きてられないので夜釣りなんぞ出来ようはずもない。

なによりも、夜は生者の時間帯ではなく、魑魅魍魎が蠢く死者の時間でもある。

しかも水場ともなればなおさらの事、怪異とミステリー100万倍だ!

オッサンはそっちの方面には敏感なので、夜釣りなんてやったら鼻からエクトプラズムが出てきそうで恐ろしい。

しかし、昼間のハゼ釣りがあまりに釣れないもんだから、ひとりまたひとりと夜の帳に消えてゆく釣り仲間が増えていた。

んで揃いも揃って、翌朝にナイスな釣果を自慢してくるもんだから、悔しいったらありゃしない!

ソコまで自慢してくるならオッサンもご相伴に預かろう!と、心が動くまでに時間は掛からなかった…

ちょっと怖いけど、この頃には既に何人ものハゼ釣り仲間が夜釣りに移行していたから、ボッチじゃなくて何人もの仲間が居る賑やかなナイト・フィッシングの様相。

釣り場自体も漆黒の闇ではなくて、交通量がそこそこある道路沿いで、街灯が煌々としているからけっこう明るいようである。

っという訳で、夜のハゼ釣りデビューだったんだけど、さすがに明るい昼間とは勝手が違うもんで釣りづらかったけど、いきなり15cm前後クラスをメインに70匹以上のナイスフィッシング!

運悪く華々しいデビュー戦を飾ってしまい、それ以降は夜釣りにどっぷりハマってしまったのでした。

季節がら防寒対策は必須

ハゼ釣りにおける夜釣りのシーズンっていつだろう?と考えてみる。

たぶん、ハゼが釣れる時期なら朝だろうが昼だろうが夜だろうが釣れるんだろうけど、明るくても釣れる時期にわざわざ夜に釣り糸を垂れる事もないだろうて。

というわけで、明るい時に釣れなくなってくる10月〜くらいからが夜釣りの頃合いだと思う。

オッサンが夜釣りを始めるのも、本格的な秋の季節に入ってくる頃。

もうこの時期になると夜は冷え込んでくる。

みなさんご存知のように、空が明るくなり始める前くらいの時間帯の寒さが一番こたえるんだけど、それでも秋季のうちはまだ普通の防寒対策でも耐えられる。

しかし、冬季に突入すると様相は一変し、極寒地獄に突入。

通常なら、冬になれば穴釣りに移行し、昼間の時間帯でのハゼ釣りに戻るんだけど、2024年〜2025年シーズンは穴釣りがすこぶる調子が悪かった。

とは言え、夜釣りの寒さはとても耐えられるものではないので、仲間は昼間の釣れない穴釣りでくすぶっていた。

しかし、オッサンはしつこく夜釣りに繰り出し、毎回のように良型ハゼ1束超え。

釣れるんだよね〜!

夜釣り帰りのその足で仲間のいる穴釣り場へ獲物をお届けすると、その釣果にビックリされると同時に”この寒い時期によくやるよ…”と哀れみと呆れの入り混じった表情をぶつけられる。

でも、そんな嫌悪表情なんてメじゃないね!実際。

孤独な極寒地獄を耐え抜いたものだけが、真冬でさえこの釣果を叩き出すのであ〜る!

しかしその凱旋の代償は、極寒の完徹夜釣りで手指はしもやけ、足は麻痺し、鼻水は垂れ流し…

文字通り体当たりの釣行で、オッサンに勝てるものはいないと言わしめたが、誰も勝ちたいとも思わなかった。

人間は体温が34℃を下回ると低体温症となって生命の危険に陥るらしいが、この頃のオッサンは既に爬虫類のような変温動物になっていたので厳寒上等!の域に達していたのでした。

んがしかし、常軌を逸した寒さは自前の熱産生ではどうにもならないのも事実。

当然ながら、防寒対策は万全過ぎる対策をしている。

オッサンの防寒対策【通常ver.】

『上着編(肌方向より)』

・ヒートテック(通常ver.)

・厚手フリースの背中に使い捨てカイロを4個所貼り

・裏起毛の厚手パーカー

・中綿ジャケット

・ウィンドブレーカー

『下着編(肌方向より)』

・ヒートテック(超極暖)

・裏起毛のトレッキングパンツ

・中綿温パンツ

・防寒靴下を2枚重ね

という布陣。

この装備で釣り場へ向って愛車を漕いでると汗だくになるんだけど、これでも釣りを始めた途端アッという間に身体は冷える。

それくらい真冬の夜釣りとは、過酷な環境なのである。

そして、この夜釣りをより痛撃にしているのが水に立ち込んで釣りしていること。

このクソ寒い中なにを間違ったのか、ウェーダーを着込み、膝上くらいまで水の中に立って釣りしているのである。

もちろん、立ち込んで釣りしている理由は、より広く探れて釣れるからなんだけど、この愚行は釣りというよりはもう苦行プレイとしか表現のしようがない。

でも、極少数派だろうけど、やったことがある方なら共感してもらえるハズだけど、水の中の方が寒さは幾分はマシで、水から上がって冷たい石の上に立ってる方が足は冷える。

とりあえず全身が冷えるんだけど、つとに厳しいのが末端の手足先。

冷えて体内の熱量が不足しているために、手足末端の血流を減らし、体温の低下を防ぐ防御反応が働くのが原因。

より大事なボディ部を守るために手足部を犠牲にし、身体中心部を守る防御本能が自動的に働く。

オッサン的にもボディ本体の対策は、背中に使い捨てカイロを4つ(首の後ろ、左右の肩甲骨部、腰部)貼ると全く問題ない事が分かった。

こんなポジションにカイロをベタベタとね

しかし、問題は手足先の冷え。

実際は冷えという表現は正しくなくて、冷えを通り越してもう激痛である。

一応、手の対策としては、薄いゴム手袋の上に軍手を装着している。

スケキヨ手袋に

親指と人差し指をカットした100均軍手

当然、こんな程度ではな〜んの防寒にもならないのは分かっているが、ある理由によりこの程度にせざるを得ないのである。

※理由は後述にて

当然、釣りが終わる頃にはシモヤケになっている。

手がシモヤケで腫れあがり豚手状態

んで、足先対策もやってみた。

まずは誰もが思いつくカイロ作戦。

足の甲専用カイロ

靴用のカイロって「要は形が違うだけっしょ!」と思っていたんだけど、body用と靴用は中身の配合が違うらしい。

使い捨てカイロは、空気中の酸素を利用した酸化反応で暖かくなる仕組み。

靴用カイロは、酸素量の少ない靴の中でも発熱が持続するように設計されているらしい。

さらには靴用のカイロにも、足裏用と足の甲用があって、足の甲用の方が暖かく感じるらしい。

っという訳で、足の甲に貼ってみたんだけど、釣り場では全く暖かくならずに玉砕。

お次は、クロロプレン素材の靴下。

この素材はウェットスーツにも使われているから、暖かくなるというよりはせめて寒さを和らげると期待したんだけど…

コレもまた機能せずに玉砕。

クロロプレン靴下

コレをお試しした時は正月明けの夜釣りでウェーダーが浸水し、命の危険を感じたんだよな〜

でも、反対側の足は浸水しなかったけど、足先はいつものように寒さでシビれた。残念…

このように、いまひとつ解決策も無いまま極寒地獄で耐え続けるオッサンなのでした。

やはり電気的アイテムに頼るしか…

っという訳で、地獄の冬季夜ハゼ釣りを乗り切るには、自前の発熱量ではどうしようもないという結論に至った。

やはり、ここは文明の利器に頼るしかないらしい。

昨今では身につける電気的アイテムが充実してきている。

夏場では空冷や水冷の空調服の冷却系。

冬場ではもちろんヒーター系。

調べてみると、ヒーター系ではボディ部を温めるベストは当然ながら、手を温める電熱グローブ、足ではヒータータイツやヒーターソックスなどなど、充実したラインナップ。

ここは一発奮発して全身電熱アイテムで重装備しようかとも思ったが、万が一落水し、ビリビリと漫画のように感電してはたまらんので冷静になって考えてみる。

まずボディ部は使い捨てカイロで十分なので、この作戦を続行。

実釣時の人体実験では、ボディ部に貼り付けた使い捨てカイロでも温かさが持続していた。

手足先と違って身体部は保温が保たれているので、カイロが十分に機能しているようだ。

電熱アイテムのネックはバッテリー。

温かさを持続させるには大容量のバッテリーが必須で、そうなればバッテリーも大型化し重量も増してくる。

釣り場では釣れるポイントを求めて移動しまくるので、できるだけ身軽でいたいから、デカくて重いバッテリーは邪魔になる。

というわけで、ヒーターベストは選外。

手先アイテム『電気カイロ』

ますは手先のアイテムを考える。

結論から言ってしまうとコレになった。

ハテ〜?

これは充電式の電気カイロで、商品名は『Balin 充電式カイロ 2024最強モデル』

まぁ、ポッケに忍ばせておくカイロですね。

その昔、ベンジンを燃料に使う『ハクキンカイロ』なるポケットカイロがあったが、アレの電気版。

アレってまだあるのかな?

そもそもなんでカイロ?ですが、よくある電熱グローブってそもそもが釣りに向かないじゃん?

オッサンが夜釣りをやっている釣り場にはルアーマンも居るんだけど、魚が釣れてるのを滅多に見ることがない。

それくらい釣れない釣りモノなら、電熱グローブという選択肢もアリだと思う。

ところが、オッサンがやっているのはハゼ釣りだ。

餌を付けたり、釣れた魚を掴んで針から外したりで、指先を使う細かい作業が要求される。

しかも釣れる時は1束超えになるから忙しくて、いつも手が濡れたり汚れたりで、電熱グローブがゲショゲショになるのは目に見えている。

たぶん水に濡れて温かいどころじゃ無いと思うよ!

あと冬用のフィッシンググローブも同じ理由で、ボツになりました。

生地が厚い分、一度濡れたら乾かないだろうから、余計に手が冷えると思います。

っという訳で、ハゼの夜釣りでは濡れても汚れても気にならないゴム手袋&軍手というシンプル&安ぽい出で立ちになりました。

当然ながら手は冷たいんだけど、電気カイロをポケットに入れておき、釣りの合間に交互に手を温めるという作戦です。

カイロのほぼ全体が温かくなるぞ!

何に使うかわからんがマグネットで脱着

ボタンスイッチを入れると、充電量→45℃→50℃→55℃と切り替わる。

付属品は説明書、保証書、収納袋、充電ケーブル。

ちなみに充電ケーブルは二股に分かれているので、一度に両方充電できる仕様。

これはイイね!

ひとつでの重量は119g

ちなみにモバイルバッテリーとしても使えるらしい。

使用時は手が汚いまま握るし、落として水没の可能性も無きにしもあらずなので、ジプロックに入れて使います。

コレなら安心かな?

釣りの時に冷えた手をポケットに入れて温かいと、ホッと安心するんですよね〜

ちなみに参考までに、実釣時45℃で使ったら、5時間でバッテリーが0%になった。

あと低速充電器だったけど、0%から100%までの充電には8時間かかった。

足先アイテム『発熱ソックス』

商品名『AGGOZ 電熱靴下』でございます。

まぁ、いわゆるひとつのヒーターソックスですね!

普通のヒーターソックスだ

膝までのハイソックス

当然ながらバッテリーは2個付属

充電ケーブルも二股タイプ

ソックスには、ふくらはぎ外側上部あたりにバッテリーを入れる袋がある。

バッテリー入れ

こんな感じ

ここらへんのポジションにバッテリー

なので、バッテリーが薄型で歪曲している。

薄型でカーブな形

電熱線は足先部にのみグルリと一周入っている。

足先だけに電熱線

まぁ、冷えるのは足先だからコレで十分。

ソックス自体が厚手なので、コレだけでも温かい。

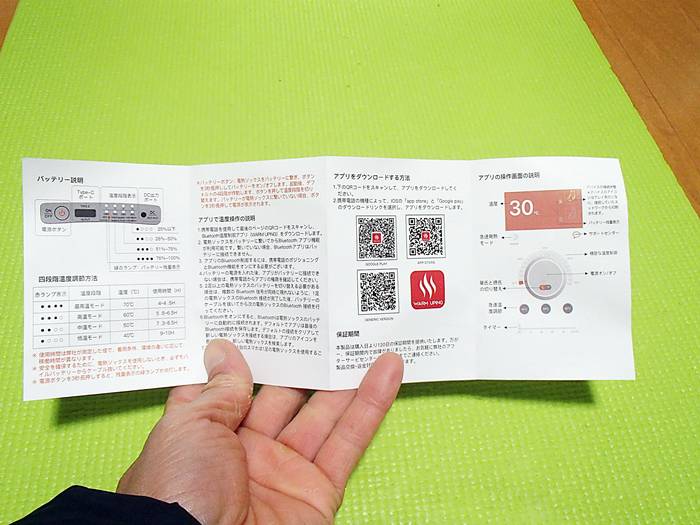

この商品が秀逸なのは、専用アプリを入れるとスマホから電源のオン・オフや温度調整、タイマー設定ができる。

簡単にアプリをダウンロード

スマホで設定

オッサンはウェーダーを履いて釣りしてるから、スマホで操作できるのは画期的でありがたい!

と思ったんだけど、実釣でスマホ操作したら全く受け付けなくてダメだった…

なにせ、パンツ2枚の履いている上にウェーダーを装着してるもんだからBluetoothの電波が届かないらしい。残念…

ちなみに洗濯用のネットも付いていた。

気が利いてるね!

心配だったのは、ソックスの側面にバッテリーがあるもんだから、ウェーダーの長靴部に干渉して足が入るかな?だった。

いざ足を入れてみると、多少のキツさはあるものの、それほど気になるほどでもなかった。

メーカー発表によるとバッテリーの持ちは、

・低温モード(35℃〜40℃):約9-10時間

・中温モード(45℃〜50℃):約7-8時間

・高温モード(55℃〜60℃):約5-6時間

・超高温モード(65℃〜70℃):約4-5時間

らしい。

ちなみにメーカーHPの商品画像には、ソックスから炎がメラメラと出て強力!をアピールしているが、高温モードでも燃えるような温度には程遠く「まぁ、温かいな…」程度です。

いざ実釣で使う時には、スマホで操作出来ないし、釣り場でウェーダーを脱ぐわけにもいかないので、自宅を出発時にヒータースイッチをオンにしておかねばならなかった。

できれば高温モードで快適に!と思ったんだけど、用心して中温モードに設定。

中温モードだと足先はホッカホカとは言えないが、冷たさは感じなくて余裕で我慢できる範囲。

この程度なら足先は気にならなくて、楽しい釣りになるハズだった…

異変を感じたのは、そろそろ夜が明ける寒さが一番身にしみる時間帯。

今まで気にならなかった足先が一気に冷たくなってきた。

「ん?寒さが増してきたからかな?」と思ってたんだけど、そうではなくてバッテリー切れだった!

『中温モードで8時間』という頭でいたし、たとえバッテリーの持続時間が少々時短となっても、釣りの間は問題ないだろう…っと思ってたから衝撃だった。

みるみるうちに足先が冷えてきて、いつものように痺れてきた。

うわ〜!マジか!?

今まで快適だったから、この落差はいつにも増して厳しいっス!

っという訳で、次回からは低温モードで頑張ろうと誓ったオッサンなのでした。

というわけで、2024年シーズンの夜ハゼ釣り終了時点の防寒対策は以上です。

やはり文明の利器の威力はスゴイね〜!

以前は、極寒の冬釣り場では、とにかく寒くてブルブル震えてひたすら耐えるだけだったけど、今回ご紹介した電気的アイテムを使い始めたら、ホッ!と気持ちが落ち着くようになった。

身体って一度冷えると、自家発電ではどうにもならないから、どうしても外部からの熱量が必要になりますね。

問題は、約6時間という釣行時間の間、バッテリーがもたないって事かな?

メーカー発表の持続時間よりも、かなり短い時間でバッテリーがエンプティになってしまう。

商品の持続時間って、メーカーもそれなりに検証して発表してるんだろうから、いい加減な事は言ってないハズだと思う。たぶん…

思うに、オッサンの使用環境があまりにも過酷すぎるからだと思う。

バッテリー製品の多くがリチウムイオン電池を使っている。

リチウムイオン電池は温度が低いほど(寒いほど)容量が低下するから、真冬の夜釣り、しかも水に立ち込んでるなんて想定はありえへんがな!

バッテリーが生きてる時は快適だから、モバイルバッテリーとか予備のバッテリーを用意する方法もあるんだけど、荷物になるし、そもそも極寒の釣り場に予備バッテリー持って行っても使いモノにならない気がする。

う〜ん…、難しい問題である。

もうひとつの問題が、電熱パワーが効いてる前提で着衣を調整しているから防寒対策が手薄になる。

汗をかいて冷えるのも怖いので、少し薄着になるんですよね〜

だもんで、いざバッテリー切れになるとダメージが大きい。

そういう意味では背中に貼っている使い捨てカイロは秀逸で、釣りの間じゅうは間違いなく温かさが持続する。

このノリで、手足のカイロも温かくなってくれれば文句なしなんだけど、冷え切った手足には効果が無いんだよね〜

っという訳で、もう少し電気的アイテムの使い方を考えなくてはならない。

釣りしながら電源のON-OFFは無理っぽいので、温かくて快適♪という贅沢は捨てて、冷たさを我慢できるギリギリの低温で持続時間を稼ぐしかないのかな?

せっかく買ったんだから、心地良い使い方を発見していきたいと思ってます。