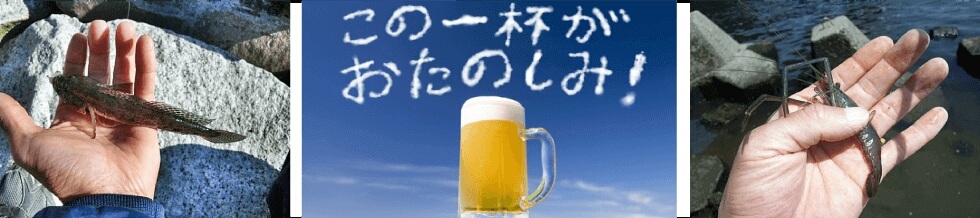

2018年18回目のハゼ釣りは二部構成

2018年9月24日。

2018年夏シーズン18回目のハゼ釣りに行ってきました。

釣り場:秘密の花園(KL−H0)→森ヶ崎海岸公園

※「秘密の花園」という釣り場は諸事情により場所は明かせません。

申し訳ないです。

天気:雨のち晴れ

釣行時間:

秘密の花園:7時00分(潮位:159cm下げ三分)〜8時30分(潮位:100cm下げ六分)

釣果:2匹(13cm)

もう一匹はバケツから脱走しました

森ヶ崎公園:9時00分(潮位:81cm下げ8分)〜11時00分くらい(潮位:40cm干潮)大潮

釣果:マハゼ40匹(10cm〜16cm)

竿:1.5m 道糸:ナイロン1.5号 ハリス:ナイロン1.0号のちホンテロン0.6号 ハリ:袖4号スレのち袖1号スレ

オモリ:自作Fe(鉄)オモリ。1号相当の重さ エサ:ボイルベビーホタテ

ハリス3cmの胴付ミャク釣り仕掛け

世間では三連休だがオッサンは土曜日も仕事なので二連休です。

二連休の最終日も元気にハゼ釣りだ。

先週の連休と合わせて四連チャンのハゼ釣り。

やっぱりというかトホホというか・・・どこかへ行く金もないもんだからこうなるんだけど、もうちょっとマシな過ごし方はないもんかと思うが、ないな!やっぱり!

さて昨日はラスト大井ふ頭中央海浜公園記念で見事に玉砕を喰らったから、本日は挽回したいところ。

爆釣釣り場はどこか?

思考を巡らせるが、ハゼ釣りをする時間帯の潮周と潮位を勘案しても特に妙案は思い浮かばない。

夏も終わりだが、秋とは呼べないこの時期は釣り場の選定が難しい。

なので今後のハゼ釣りを見据えて、穴釣り場の様子を見に行くことにした。

まだこの釣り場のシーズンではないので正直言って期待は全くできないが、「もしかしたら・・・」という釣り人特有のはかない希望がオッサンを現場へ向かわせた。

向かう途中にかなり雨が降ってきて一度引き返してカッパを装着する羽目になった。

オッサン的には雨のハゼ釣りは釣れると思ってるので「恵みの雨か!?」と期待していたのだが、現場に到着する頃にはすっかり晴れてしまいガックシ・・・

まだハゼの穴釣りには時期尚早

案の定、現場には釣り人は誰もいなかった。

この釣り場は知る人ぞ知る手練の釣り場なので、誰もいないということは釣れないということである。

広大な釣り場にポツンとオッサンひとり・・・

せめてもの慰めで、ここのボス野良猫”ニャンキュッパ”に会えればと思っていたが奴すらもいなかった。

まぁ、結構なお歳を召していたのでもうあの世に行ったのかもしれない。

安らかにニャンキュッパ。どこかで生きてるかもしれないけど

本日は大潮で今の時間はどんどん潮が下がっている。

あまり下がりすぎると釣りにならないので急いで釣りの準備をする。

潮がみるみる下がっていく。あと1時間もすれば釣りにならないだろう

本日使う竿は1.5mの短竿「小魚名人」。

ここのハゼの穴釣り専用に購入したシロモノ。

基本的に手前の岩穴を探ってゆく釣法なので、長い竿は却って使いづらくなる。

名前の通り小物専用竿だけど、ハゼも小魚には違いないけど、穴釣りサイズともなるとかなりズッシリ重いので折れやしないかと心配になる。

ハゼの穴釣り専用竿

仕掛けも穴釣り用の少々ごっつい仕掛け。

ハリス3cmの胴突き仕掛けに変わりないけど、道糸1.5号にハリスは1号、ハリは袖バリの4号を使う。

もしかしてコレくらいは普通のハゼ仕掛けかもしれないけど、オッサンにとっては凄いゴッツく感じる。

大型狙いのゴツイ仕様

エサもアオイソメを使う。

いつものベビーホタテとかボイル桜エビとかも使ってみたけど、大型ハゼにはやはりイソメの方が喰いが良い。

昨日人命救助したお礼にもらったイソメ

大型用なのでイソメを刺し通して垂らしは2〜3cm。

ハゼ釣りにしては垂らしは長いけどコレくらいじゃないと喰ってこない。

垂らしはコレでも短いくらい

狙う穴は無数にあるけど、どこにハゼいるのか分からないから、とにかくシラミつぶしに穴という穴にエサを落としてゆく。

早速、大型のアタリが!っということはまったく無く、どこに落としてもアタリはない。

せめてもの救いはカニがエサを引っ張ってゆく事。

全くダメな時ってダボハゼやカニすらもエサを喰ってこないから、何かしらがエサに反応を示すというのは良い傾向。

開始30分経った頃にやっとマハゼのアタリが来た!

大きくゆっくりと竿を下げる懐かしいそのアタリ。

いつものような即アワセは厳禁で、竿が大きく下がった時にアワセるのがミソ。

んがしかし、奴は遊ぶばかりで大きく喰い付いてこない・・・

シビレを切らせたのはオッサンの方で「うりゃ!」とアワせるが掛からない。

これを三度繰り返すともう警戒して喰ってこなくなった・・・

ガビ〜ン!

しかしハゼの潜んでいる穴はチェックしたので、しばらく置いてからまたここに戻ってこよう。

しばらく他をあたってみるが、相変わらず何の音沙汰もない・・・

う〜ん、水温も低くないし、ハゼはまだ穴に入っていないようだ。

程なくさっきの穴に戻ってくる。

ゆっくりとエサを落とすと再び喰ってきた!

今度こそ・・・

我慢して大きく竿を下げるのを待つ・・・

グ〜ン、グ〜ン、グ〜〜〜ン

来た!

小さく強めにアワせると掛かった!

思っていたよりも軽く、簡単にスルリと上がってきた。

穴サイズとは呼べない13cm程のマハゼ。

でも釣れたから良しとしましょう!

穴釣りでは同じ穴に何匹もいることが多いので、まだいるかな?と粘てみたがコレ一匹だけでした。

穴釣りにしては小さいな・・・

その後30分ほどでもう一匹上がってきたが、それが最後でした。

1時間30分で2匹と本日も玉砕!

しかももう一匹はバケツから脱走してしまいました。

この釣り場では、脱走すると岩の隙間に落ちてしまうので救出は不可能。

貴重な穴ハゼが居なくなってしまい二重にガックシ・・・

そう言えば、このバケツの蓋を持ってくるのを忘れていました。

サイズも穴サイズには程遠い・・・

まだ穴釣りには早かったですね〜

もっと水温が低くならないと、ハゼも温かい穴に入ってこないようです。

穴釣りシーズンは後ひと月先だな。

第二ラウンド「森ヶ崎海岸公園」

はて?このままオメオメと引き下がるべきか・・・

昨日に引き続き本日も玉砕なので、気分はくすぶるばかりだ。

しかしこの潮位では・・・っと思っていたら、そうだ!あそこに行こう!!とひらめいた。

あそことは「森ヶ崎海岸公園」である。

森ヶ崎海岸公園の主であるH氏が、今年は引き潮が調子良い!と言っていたのを思い出す。

今ならちょうど良いはずだ!もしかしたらH氏もいるかも知れない。

早速、移動開始する。

途中いくつかの釣り場を通るが、どこもパッとしない様子。

森ヶ崎海岸公園に到着。

オッサンはこの釣り場は今シーズン初である。

懐かしさに浸っているとやっぱりH氏を発見!

ハゼ釣りの調子を伺うと「良い!」とのグッドレスポンス!!

オッサンも持っている竿に力が入る。

この釣り場は親水公園として整備されているんだけど、少々特徴がある。

すぐ裏には森ヶ崎水再生センターがあって、そこで浄化された水の排水口が位置している。

目の前には今は使われてないけど日本でも珍しい旋回式の可動橋「羽田可動橋」があったり、ヘリポートからヘリコプターが爆音で飛び出てくるなど、何とも落ち着かない釣り場である。

甚だ特徴のあるハゼ釣り場

気になる事がふたつ。

ひとつは臭い!

すぐ脇の呑川河口部で水底の浚渫工事をしているので、そこのヘドロが巻き上がって釣り場に堆積している。

その臭いが結構強力で、船が行き来するとヘドロが巻き上がり、水が真っ黒になるとともに臭いが出てくるらしい。

波が起きると水底からポコポコと怪しい水泡が浮き上がってくる。

よくこの環境でハゼが生きているなと思うくらいで、釣り場としては複雑な心境。

昨年はこんな酷い有様ではなかったから、とても残念だ。

ただこの環境は浄水場の排水口方面は全く無く、さすがきれいな水が四六時中放水されているだけはある。

多分、浚渫工事が終われば回復してくるんだろうけど、数年という時間がかかるのは言うまでもない。

簡単に工事しちゃってるけど回復するには時間がかかる

もう一つの懸念がオッサンの持っている竿である。

ここへ来る予定じゃなかったから、先ほどから使っている1.5mの短竿「小魚名人」しかない。

今のこの状況だと2mは欲しいところだ。

現にH氏はそれくらいの長さの竿を使っているし、他の釣り人は2.7mくらいのを使っている。

オッサンの1.5mで釣りになるのか?甚だ疑問である。

オッサンは釣り場に来る時は竿を一本しか持ってこない。

特にこだわりがあるわけじゃなくて単純に荷物を少なくしたいからである。

よく他の釣り人に指摘されるんだけど、普通釣りに来る時は釣り場の状況によって複数本の竿を使い分けるのが常識らしいが、オッサンはそんなの面倒くさい。

竿だけじゃなくて、仕掛けとかもその長さに合わせなきゃならないから作るのが厄介。

駄目なら駄目でそれで良しとする!のがオッサン流である。

情けなくも潔い志である。

そんな志で釣れるなら苦労しないが得てしてダメなのが現実だ。

そんな御託はいらないいので、トットと釣りを始める。

H氏の情報によれば上がるハゼは10数cmくらいとのことなので、イソメの垂らしを1cmにする。

着底直後に早速アタリあり!

二度目のアワセで上がってきたのは10数cmの良型サイズ。

コレくらいのサイズなら楽しいハゼ釣りになる

次も同じポイントに落とすと連続で上がってくる。

先程の釣り場の時間は一体何だったんだろうか・・・

釣り場によってコレほどの差があるのも面白いもんだ。

やっぱり竿が短くて、すぐ手前しか狙えないのがちょっぴり悔しい。

この竿で届く範囲の水深なんて30cmくらいしかない。

でも水深が浅い理由はそれだけではない。

去年はこんなに浅くなかったはず。

原因は今すぐそこでやっている浚渫工事と昨年の台風だと思う。

関東地方を直撃した昨年10月の台風は、この地域の多くの釣り場の状況を一変させました。

台風で増水した水が川砂を一気に運んできたんだと思います。

でも何とか釣りになるもんで、良型のハゼがチョロチョロと喰ってくる。

爆釣というほどでもないけど、丁寧にハゼのホットスポットを見つければ飽きないくらいのアタリはあります。

今日は着底すぐに喰ってこなければ、下手に誘うよりは一度上げて入れ直した方がアタって来ました。

誘いに乗ってくる程の喰い方ではないらしく、上からエサを見せながらゆっくり落としていけば着底直後にアタってきました。

しかし、なんかハリ掛かりが悪いし、掛かったハゼが途中で落ちていくな〜と思っていたら、袖4号のハリのままじゃん!ということに気づいた。

すぐにいつもの袖1号にチェンジすると調子良くなった。

上がってくるハゼは10数cmですが、このサイズでも袖1号のハリを使う方が取りこぼしが少なくなります。

オッサンが思うに、ハリがその魚の引きと重さに耐えられるのならハリサイズは小さい方が釣れると思います。

小さいハリは細いので刺さりが良いし、魚の口の中に入りやすい。

とにかく魚の口の中にハリが入らないと何も始まらないので。

でも一番の理由がエサの動きを邪魔しないという事。

魚がエサを咥えるのは、エサが自然な動きになった時だと思います。

不自然なエサには決して喰い付かないと思います。

しかしここは運河なのでしょうがないのですが結構船が通る。

すると波でヘドロが巻き上がり水が真っ黒・・・

こうなるとしばらくはハゼは釣れなくなります。

ヘドロの臭いと黒い水の色を眺めながら複雑な思いに駆られる。

ハゼがこの状態で生活しているということは、見た目よりもそれほど環境に影響がないのかな?

それともハゼって鯉みたく水質が悪くても生きていられるのかな?

予想よりもハゼが釣れて楽しかったので2時間もやってしまいました。

2時間で40匹で良型揃いだったので、前半の玉砕気分がすっかり抜けました。

けっこう良い型が上がった

今季最大サイズ16cm

釣りが終了し、イソメ臭い手やヘドロ臭いバケツを洗いたかったが目の前の運河の水なんて触りたくもない。

「ここってどこにも水道施設ないんだよな〜。浄水場がすぐ裏にあるのに何たる皮肉・・・」と思っていたらH氏が「すぐ裏にトイレがありますよ!」とナイスな情報。

「え?そんなのあったっけ?」と行ってみると本当にすぐ裏にトイレが新設されていた。

ナイストイレ!

昨年はこのトイレはなかった

施設も充実していたしハゼも釣れたしで、機会があったらまた来よう!と思いました。

しかしこの臭いはやっぱり気になるな〜