2021�N�Q��ڂ̃n�[�ނ�̓��x���W���s�I

2021�N6��13���B

2021�N�ăV�[�Y���Q��ڂ̃n�[�ނ�ɍs���Ă��܂����B

�ނ��F�����s�������Ǔ���J�|���v����

�V�C�F�܂�̂�����

�ލs���ԁF5��30�����炢�i���ʁF185���������j�`

8��30�����炢�i���ʁF140���������R���j����

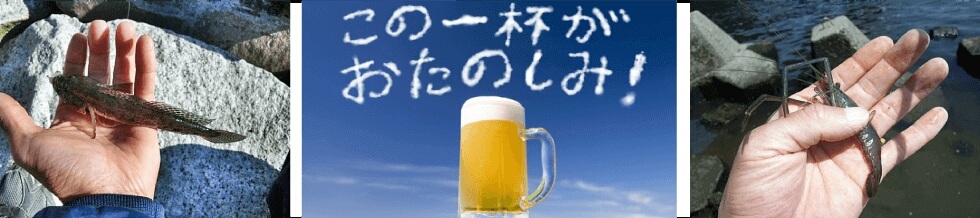

�މʁF�}�n�[�V�C�I�i6cm�`8cm�j

�ƁF3.6�����X2.0���@�����F�i�C����0.8���@�n���X�F�i�C����0.6��

�n���F���P���X���@�I�����F����Fe�i�S�j�I�����B1�������̏d���@

�G�T�F�x�r�[�{�C���z�^�e

�n���X�Rcm�̓��t�~���N�ނ�d�|��

�y�}�n�[�i�p���^Spiny goby,Yellowfin goby�j�z

���ށF�{����ڍd�����j��h���j�V�h�枙�h��ڃX�Y�L�n�X�Y�L�ڃn�[���ڃn�[�ȃ}�n�[��

�w���FAcanthogobius flavimanus (Temminck and Schlegel)

�͌���A�D����ɕ��ʂɌ����鏬���B

�������������A�͌���ȂǂɌQ��Ă���̂Ŗڗ��B

�����������琷��ɃG�T��ǂ�������̂ŁA�q���Ȃǂ̒ނ�̓����Ƃ��Ȃ��Ă���B

�Â��͔��ɂ�������Ƃ�Ă��āA�N���Ƃ��āA�܂������A�����A�ώςȂǂɂ����H����Ȃ��ݐ[�����ł������B

���ꂪ�͐�A�͌���̗��J���A�����Ō����B

���݂ł͍������ƂȂ��Ă���B

�����Ɛ̂��瓌���p�ő�O�ނ�̑㖼���ł��������n�[�ނ�B

�Ƃ肠�����a�t���ĂԂ�����ł����A���ł��ނꂽ�n�[�B

�I�b�T�����c�����������������B

�ߏ��̐�œK���ɂ���Ă��ނ��قǐg�߂ŊȒP�Ȓނ胂�m�Ƃ��āA�l�C�Ƃ�������y�Ƃ������ɂԂ��ɂ����Ă����������B

�m���ɂ����������B�̂́c

�����͗���A21���I�̃n�[�ނ�͂ǂ����낤�c

���X�O�܂ł͂܂��n�[���ނ�Ă��āA���̒ލs�łP���i100�C�j�͓��R�̓�����O�B

���q�ǂ���A���̂܂���100�C�y�[�X�ŖO����قǒނ�Ă����B

�������A�������N�̒މʂ͒������������Ă���B

���܁`�ɒ��q���ǂ�����������ǁA����Ȃ̂͂ЂƃV�[�Y���ɕЎ�Ő����邭�炢�B

�قƂ�ǂ�70�`80�C�~�܂肪�����āA�������Ȃ�Đ�10�C�Ō���������B

���̂悤�ȃ_�������N���������炢����Ȃ�ł����N�͕����������ˁH�����҂��Ă������ǁA�ǂ���炻�̊��҂͐�]�ɕς�肻�����B

�_���������������N�Ԃł����̎����̓��_�J�T�C�Y�Ȃ�����A���������̐��͏オ���Ă����B

�����`���A2021�N�U�����{���݂͈����̂悤�ȎS���ł���B

�����Ȃ�ĂR���ԔS���ĂV�C���I

�u�܂��A�I�}�G�̘r��������I�l�̂����ɂ���Ȃ�I�I�v

�����Ƃ����B

�I�b�T���̘r�������Ƃ����O�D�̉����o�Ȃ����A�ꉞ�A�{���̏o���ɍۂ��Ă͊e�������̃^���R�~�����Ă̒ލs�������B

���肪�������ƂɃI�b�T�������Ԃ̃`�����ōs����͈͂ł̃n�[�ނ��ł́A���Ԃ���̃��A���Ńz�b�g�Ȓމʕ����ǁA

�ǂ��������������a�Ƃ����������ʂ���B

�ނ���Ă�����ˑR�ނꂽ��ނ�Ȃ������肷����ǁA����̍����ł���������قǑ傫���ς��Ȃ��Ȃ�މʂ��傫���ς�邱�Ƃ��Ȃ����낤�āc

����Ȃ�I�ƒN���s���ĂȂ��ނ��ɕ����A�I�b�T���ЂƂ肪���ނŗǂ��v�������Ă�낤�I�Ƃ�������炵���C�����������킯�ł��Ȃ������B

�l�͑��l���o�������Ă�낤�Ƃ����l�����������������ƃZ�R���Ȃ�B

�܂��s���ĂȂ��Ă��̎����ɒނꂻ���ȃ|�C���g�ŏ��点��B

���Ƃ�����ŁA�I�b�T���̃\���o�����݂̃X�p�R�����o�����������{���̌��ꂾ�����B

���ꂪ�n���̑I���ɂȂ�Ƃ́A�j�̐�قǂ��v�킸�Ɂc

�������邩��Ƀ_���ȕ��͋C

�{������������͍�N������ƒʂ����ނ��u����J�|���v�����v

�}�C�i�[�Ȓނ��ŁA���̎{�݂̐������̂���^�����ĂȂ����݂Ȃ��B

������Œނ�l�͏��Ȃ�����ꏊ���͍l���Ȃ��ėǂ����ǁA�}�C�i�[�Ƃ������͑債�����ƂȂ��Ƃ������ł�����B

�m���ɁA��N�͂��̌���Ŕ��ނƂ������͑S�������āA�����������x�����ނ�Ȃ������ƋL�����Ă���܂��B

���Ԃ𑆂��Ȃ����N�̒މʂ��v���N�����A���X�s���ɂȂ�I�b�T���B

����ψႤ�|�C���g�ɂ��悤���ȁH�ƐS�ς�肵�����͎����ɒx���ŁA����͖ڂ̑O�Ȃ̂ł����B

�������̃}�C�i�[�ނ��

�������Ԃ�5��30�����炢�B

��T�̓_������������ō��T�͐�Ƀ��x���W�������I�ƈӋC����Ŋ撣���đ��N���ŗ����̂ł����A���̈ӋC���݂͌��ꓞ���Ɠ����Ɉނ����B

���̌����͂܂����Ă��H���B

����Ȃ����e�ş��֍H�����Ă��I

����͌ォ�畷�������ǁA�����̂����e�̐��H�ߗ��Ă�炵�����̂��߂̍H���炵���B

�}�W����c

�Ȃɂ��̋��R�Ȃ̂��A�I�����s�b�N������ł���̂��A����Ƃ��I�b�T���ւ̌����点�Ȃ̂��c

�I�b�T�����s���ނ��̐�X�͍H���̃I���p���[�h���B

�`�p�̍H�����Č�݂��ł߂邽�߂ɃR���N���[�g�𗬂����ނ���ŁA���̃R���N���[�g���ƂĂ��}�Y�C�B

�R���N���[�g�̐������C�ɗ���o���A���Ȃ��Ƃ�10�N�͋����ނ�Ȃ��Ȃ�ƌ����Ă���B

�悭��݉����Ƀe�g���|�b�g������ł��āA�����������Ȃǂ̗ǂ��ނ��ɂȂ��Ă���ǁA�ǒނ��ɂȂ邽�߂ɂ͂��ꂭ�炢�̎��Ԃ��K�v�Ƃ������Ƃ��B

����ȃN���[���t����D�����グ�Ȃ���A�ʂ̒ނ��ɍs�����ǂ����Y�ނ����X�ړ�����̂��ʓ|�������B

��A�炵����q�̒ނ�l�ɃT�c���Ă�n�[�ނ�̉��~���f�����A��������Ԃ��Ă��Ȃ������B

�R�����l�Ƃ͑ɂ̃X�p�C�V�[�ȏΊ�őS�Ă𗝉������I�b�T�������A�I�b�T���ɂ���킪�����킯�ł͂Ȃ��B

�����݂͖����Ő����R���N���̕���ɂ܂ŏ���Ă����ԁB

���ꂾ���炻��قNJ�Ȃ����Ȃ�

���̎ʐ^�̐�������Ă��������i���ɂ����ꂪ�����āA���̐�͌�ݐ��~���l�߂��A�X�ɂ��̐悪����ɂȂ��Ă���B

�I�b�T���̍��͎�O�ł͂Ȃ��Đ�̕���_���ł���B

���͂�����Ƒ����Ă��Đ������Ⴂ���A���܂����Ȏ������Ă��n�܂��B

�܂��̓G�i�W�[�h�����N�Ńu�[�X�g�B

�����̒Y�_�����͍���ɂ������邺���I

�I�b�T���ɂȂ�ƒY�_�����̓C�b�L���݂Ȃ�Ăł��Ȃ��āA�`�r���`�r���Ƃ������点�Ȃ��B

���̊ԂɗⓀ�z�^�e�̉𓀁B

�Ⓚ�ɂ̉��ꂩ���N���̂̃z�^�e���o�Ă��āA�ȂɌ��Ȋ�����ꂽ�B

�܂��悭�����I�ނ�l�����邲�ƒ날�邠�邾�B

�Â��z�^�e���Đ��ɒ��܂Ȃ��̂ˁB���ꂾ�������������Ă���Ă��Ƃ�

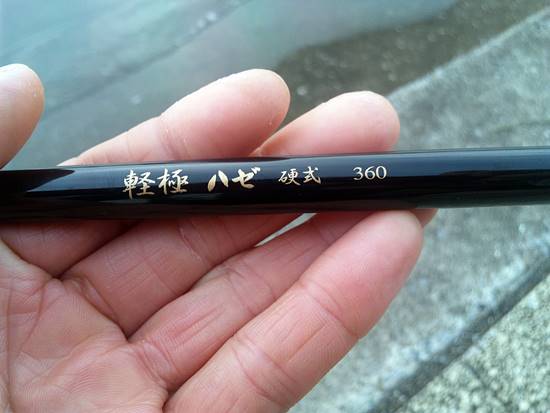

����_�����Ȃ̂ŁA�{���g���Ƃ�3.6�������p�ӁB

�u�Ɍy�@�n�[�@�d���@360�v

�Ɍy��搂����������Ė{���Ɍy���B

3.6���̒����̂����ɊƐK��Ў�ň��葱���Ă��S�R���Ȃ��B

���̌y���͂��Ȃ�̃A�h�o���e�[�W�ɂȂ�Ǝv���܂��B

�I�b�T���̂́u�d���v�ōd�����̊ƂȂ��ǁA����قǍd���͊����Ȃ��ċt�ɏ_�炩���Ǝv���Ă܂��B

�d������Ȃ������Ăǂ��_�炩����H

�S�R�ނ�ĂȂ���A�Ǝv�����ނ�l�B��2.7�����炢�̊Ƃŋߏ��_���Ă邩��A�I�b�T���͉��_���Ŕ��ނ���I

�l�Ɠ������Ƃ���Ă��Ⴂ�͏o�Ȃ�����A�l����������o��ɂ͈Ⴄ���Ƃ��ȁI

�Ռ��ɓ��炸��ΌՎq���ŁA�댯���ڂ݂���э��ނ��Ƃ����ɂ͕K�v�ł���B

�܂��I�b�T���̏ꍇ�͑�̂������t�߂ő�ՂɂԂ��̂߂������ǁA�ʂɂ��������H�n�[�ނ�Ȃ��I

�v���Ԃ�ɒ��Ƃł̒ލs�Ȃ̂ŁA���Ȃ芨���݂��Ă��ď��肪�������I

�X�`���ƐU�荞�͂������h�X���I�ƒ��ꂷ��B

�[���͂Q���ȏ�������āu���\�[���ȃR�R�I�v

�A�^���������̂Ń`�����I�ƃG�T��cm���������肪�A�u���I�ƕ����オ���ăh�X���I�Ɨ�����B

�u����Ȃɉ��肾�������ȁH���c�v

�u���I�h�X���I���J��Ԃ��Ȃ���T�邪�S�R�A�^�����Ȃ����I

�}�Y�C�ȁ`�A���̕��͋C�c

���ׂ�̃X�p�C�V�[�ނ�l�̋C�����������ł����̂ł����B

�ނ��ނ�Ȃ��̓n�[����

���ׂ肳��́i���Č����Ă���10m����Ă܂����j�z���̎�O�_���ŁA�I�b�T���͂Tm�قǂ̉��_���B

�ǂ�����ނ�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���̒ނ��S�̂̋@���������Ƃ������ɂȂ�B

�ڂ̑O�͐��H�Ȃ��ǁA���̐��H�̐^������ʼnL���������݂��Ă���B

�܂�n�[�̓A�\�R�ɂ���Ƃ������ƂŁA����Ȃ̂ƂŃ`�}�`�}����ĂĂ����`�������Ȃ����������Ă���B

�J�n����30���o�߂��A���������̂Ȃ��n�[�ނ��B

�ꉞ�A���Ƃł̎��������߂��Ă��Đ�cm�̗U������Ȃ��o����悤�ɂȂ��Ă��邪�A�ȁ`��������Ȃ��I

���鎞�A����ւ��̂��߂ɊƂ��グ��ƃv���`���Ə����ȃn�[���������Ă��B

�����H�R�C�c�H

���Ƃŕ�����Ȃ������Ƃ������Ƃ����邪�A���̒ނ���͋��H���ɂȂ��Ă�Ƃ������ƂŌ������T�^�I�ȋ��ł���B

�ނꂽ�I�Ƃ������������t���Ă�

���̃T�C�Y�ŋ��H�������ƌ������B

�ŊJ��Ńn�[�Ɉ������点��̂ɃX�`���Ƌ͂��ɃY������������������ǁA���̒����̊Ƃł���͓�����A�������p�N�I�Ƃ��킦���A�^�������m�ł��Ȃ��B

���ɋC�Â����Ƃ��Ă��G�T�𗣂���ł���ˁB

���ɖY�ꂽ���ɃA�^���Ă�����ǁA�n���|���肵�Ȃ��������X����܂����B

���̓��ɃA�^�����������Ȃ�A�ނ��͏d����C�����ށB

���Ȃ��ނ�l���ЂƂ�܂��ЂƂ苏�Ȃ��Ȃ�A�₵�����肾�B

�]�݂�����Ƃ���A���������o�Ɩ�������������ɕς��̂Œ��������n�߂�B

���̃^�C�~���O�łǂ��ς��̂��ŃI�b�T���͍l���悤�B

�S�R�A�n�[�����Ȃ��킯�ł͖�����ł��B

�n�[�͌��\�����ł��B

�����~�܂�ƃn�[�͊�̏�ɏ��̂ŁA�I�b�T�����ړ�����Ƃ��̃n�[�B���s�s�b�I���Ɠ�����̂�������B

���������̃^�C�v�̓G�T��S���H�ׂ悤�Ƃ��Ȃ��̂���B

�_�����ŃI�b�T�����Ƃ��Qm�Ƀ`�F���W���Č����n�[��_���Ă݂܂����B

�I�b�T���̈��Ɓu���敗�v�����I

���̃n�[�̐O�ɃG�T���C��t���邪�n�[�͒m����B

�u�����A�H���ł���`�v���ƃc���c�������ɂ��^�т���H���������m�̐S���ł���B

����������҂͋��ۂ���̂ł����B

�u�`����u���܂��獡���Ȃ��Ă���I���ł���I�I�v���ƃJ�r�̐��������t���o�邪�A�������ȃn�[�l�Ȃ̂ł����B

�������I��蒪�������n�߂邪�A�͕ς�炸�B

��]�̒��A�R���ԔS���Ă݂����V�C�Ɩ��[���o�ɔ��ӁB

�R�����ă}�W����I

�M�����Ȃ����A�M�������Ȃ��މʂ���������Ȃ���A�A��Ȃ��炱�̃u���O�̌�������l����B

�Ȃ����܂�������͂��傤���Ȃ����A���傤���Ȃ��ōς܂���ɂ͂��܂�ɂ������L��l�B

���̏�ł����Əo���邱�Ƃ͂������n�Y�Ȃ��ǁA�������������ł����낤�H

�d�|����ς���A�G�T��ς���A�ނ����ς���A�_����ς���c

�悭�����������s����w�Ԃ��Ƃ������Ƃ͌����B

����̂͒������މʂ����Ȃ��̂����s�ƌ����邩���m��Ȃ����A�ǂ�����Ή��P����낤�H

���������P������Ă��A�܂��n�[�ރ����n�߂�����Ƃ����Ȃ�d�|���Ƃ��ƂƂ������낢�뎎�����肷�邾�낤�B

�������A�I�b�T���݂����ɂ�����x�����̌^�����܂��Ă��܂��ƁA�Ȃ��Ȃ��^��j��Ƃ����̂�����B

�������������낢�뎎����������̌��ʂ����݂ł����āA���܂���E�L�ނ�ɖ߂邱�Ƃ��ł���̂��B

�ނ�Ȃ�������A�ނ��ł͒[����[�܂Œނ���������A�Z���ƂŎ�O�̊�̌��ԂŌ��ނ肳�������Ă݂��B

�l���������̂��Ƃ͂���Ă݂��̂ł���B

��Ō��_���A�ނ�����Ȃ������I�Ƃ������ߑ䎌���B

���̂悤�ɁA�����c�Ȃ�Č��ǂ͌��ʂ̕����肫����������O�̌��_�ɗ��������̂��킾�B

�l�ԑ������ς��i��ς��A�ނ��悤�ȍ������d�������Ƃ���ŁA���ǂ͒ނ��ނ�Ȃ��͂����̋C������Ȃ̂ł���B

���Ƃ�����ŁA�I�b�T��������w���Ƃ��ނ�鎞�ɒނ��ꏊ�Œނ������ł��Βނ��I�ł���B

�܂��A����̓I�b�T���̒ނ�̍��E�̖��ŁA�R�����ЂƂł�������ƒނ�Ȃ��̂ł���B

�������A�ǂ�������n�[���ނ��낤�H

�n�[�͂�������B

�����`�̂ɔ�ׂ�Ό����ƕ\�����邭�炢�Ɍ����Ă�낤���ǁA����ł��l�Ԃ��ނ������̂ɍ���Ȃ����炢�͂���Ǝv���܂��B

���̃n�[�����́A��̂������G�T���悤�ɂȂ�낤�B

��ɋ��Ȃ���on�Eoff�X�C�b�`�������āA���ꂪ�S�n�[�ɋ��L����Ă���n�Y�B

�������܂ŋ���Ă��̂��r�[�ɋ��Ȃ��Ȃ錻�ۂ́A�ނ�l�Ȃ�N�����o�����Ă܂���ˁB

�����������ē����s����������A�ǂ����ɂ��̌��ۂ��Ƃ点�錴��������Ǝv�����ǁc

���ꂪ�T�b�p��������Ȃ���ˁ`

�ł����ꂪ������Ȃ��̂��ނ�̖��͂Ȃ̂����m��܂���ˁB

�ނ�Ă��肶��܂�Ȃ�����B

������\����m��Ȃ��ق����K���Ȃ̂��ȁH

���̒��ɂ͒m��Ȃ��ق����K���Ȃ��Ƃ������悤�ɁB

���āA�n�[���ނ��悤�ɂȂ�̂͂��ɂȂ���c

���̎��܂ł̓A���j���C�ȃn�[�ނ肪�����낤���ǁA�Ƃɂ����y���݂ɑ҂����Ȃ����B

�]�k

�S�R�ނ�Ȃ���������A�낤�Ǝv���Ă������A��ɋA��x�x�����Ă�����A�����̒ނ��t�߂̃q�X�g���[������Ă��ꂽ�B

�ނ�l�̋Y���͉����Ɣ��Ђꂪ�t���܂��邯�ǁA�n�[�ނ��50�N�Ԍ��ߑ������悤�Ȋ���ƒ��Ă�������ʂ̃V�������̕���ɐ����͂𑝂��Ă����B

���̏�A����͂��̋ߏ��ɏZ��ł�炵���A�����ł����ƒނ�����Ă����B

�܂����̒ނ��Ƀ|���v�ꂪ�ł���O�͍��l�������炵���A�J���C���^�`�E�I�̒t�����C�i�b�R��炪�����T�Ƃ����炵���B

�J���C�Ȃ�ĖԂō��n���U�`���Ƃ����������ŕ߂ꂽ���I

���݂͒ނ��̂����ׂ�ɕ��������{�݂̂ł������������邪�A�����ɂ͂��̐̂͑��D���������������ȁB

���̌����̑O�͑��D���������炵��

���̑��D���ׂ̈ɁA���̐�̒ނ��ɂ���u�X����C�����v�̏��Ɋ|�����Ă�����{�ł���������]���u�H�c�����v��������B

���ɂ�����������

�ł���������Ă���͂���N�ő��D�����|�Y���A�����̈Ӗ��������Ȃ��Ă��܂����B

�^�C�~���O�����p�ݓ��H���J�ʂ����̂ő��֗̕��ȃ��[�g���m�����A���̋��͊��S�ɗp�����ɂȂ����B

�����̋��z�łT�����|���������́A��������N�ł����̃I�u�W�F�Ɖ������̂ł����B

���ɂ�����������̂Ō��݂����̂܂܂ɂ��Ă����āA�����N�O�܂ł͊Ǘ��l���풓���Ă����炵�����\�Z�̓s���ł�������Ȃ��Ȃ����B

�����Ƃ������̂��̃I�u�W�F���������炩�����Ɠ����Ȃ��Ȃ苀���ʂĂ邾���Ȃ̂ŁA�N�ɐ���͓������Ƃ̂��ƁB

�ǂ�ȏ��ɂ����j��������̂��B

���̉����������l�����Ќ��Ă݂������A���Ȃ甜��ȗ\�Z���|���č�����{�݂���������N�Ŗ𗧂����ɂȂ�������肾���A�̂͊��e�Ƃ������i�C���ǂ���������ł���B

�̂�m���Ă邾���ɁA�n�[������ނ�ɂ����Ȃ������݂̂��̗l�����p�ɂ͈��D���Y���Ă����B

�I�b�T���������Ȃ�낤���c

�u���͑S���������̂����Ȃ��Ȃ������A�̂̓n�[���悭�ނꂽ����I�v�ƒނ��ʼn����ڂ�����p���ڂɕ����ԁB

���Ă͐[���ȉ����ɂ��u���̐�v�Ƃ��Ăꂽ��������A���݂͈����߂�قNJ��ۑS���i�悤�ɁA������ւ�̒ނ����n�[��Ԃł������邭�炢�ɖ߂��ė~�������̂��B

���R���̂��l�ԂȂ炻���������̂��l�Ԃł���B

���R�̗͈ȏ�Ŕj���̂Ȃ�A�\��������ȏ�̗͂Ɗ�]�Ō��ȏ�ɖ߂���̂��l�Ԃ̉p�m�ȃn�Y���B

�y���R�͑c�悩���������̂ł͂Ȃ��A�q�������Ă�����̂��z

�A�����J���C���f�B�A���̌��t�������Ǝv�����A�肽���̂͗��q��t���ĕԂ��Ȃ�����Ȃ�Ȃ��B

��̎q���ɋ���錻��ł����ė~�������̂��B

���Ȃ݂ɑS�R�W�Ȃ��b�����ǁA�I�b�T�����Y�ꂽ���ɖK���ނ��y���C�u�������z

���̌����̒��ԏ�͖����ŁA�y���͉������J�����Č��\�ȑ䐔��߂���悤�ɂȂ��Ă����B

�������A�c�O����R�C���p�Ƃ��Ẵ��j���[�A���B

�ő嗿�����������ݒ�̗ǐS���i

�����Ƃ����̂����X�N�����炱�̗ǂ������͉��Ƃ������Ȃ����A���m�h�����̒��ł���B

�܂��I�b�T���̓`�������R�ړ�������A���傹��͑��l�������I