2022年夏シーズン6回目のハゼ釣りはなんとか粘って…

2022年7月3日。

2022年夏シーズン6回目のハゼ釣りに行ってきました。

釣り場:多摩川本流羽田付近

天気:晴れたま〜に雨

釣行時間:5時30分くらい(潮位:170cmほぼ満潮)〜

9時00分くらい(潮位:150cm下げ3分)中潮

水温:27℃

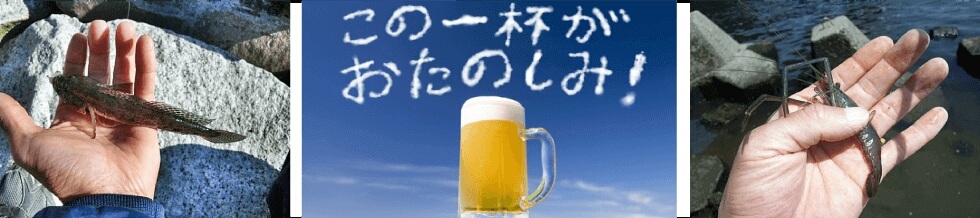

釣果:マハゼ103匹(8cm〜10cm)、ウロハゼ1匹(13cm)

竿:2.1m(行雲流水)一瞬だけ3.5m(清流X) 道糸:ナイロン0.8号 ハリス:ナイロン0.6号

ハリ:袖1号スレ オモリ:自作Fe(鉄)オモリ。1号相当の重さ

エサ:ベビーボイルホタテ&アミエビ

ハリス3cmの胴付ミャク釣り仕掛け

言葉はあふれている。

大海の離れ小島でたった一人でサバイバルしているのならともかく、文明社会において言葉・文字に触れずに生活せずにはおれない。

こちらが望まずとも、生きているだけで言葉・文字の方から嫌というほどアプローチしてくる。

社会で暮らしているなら、ソレから避けては生活できないのも事実である。

問題は、ひとつの言葉においても、人によってニュアンスが微妙にズレてたりする事態が往々にして起こるということ。

コレが違う言語や文化なら、訳が違ったりするのはしょうがないが、同じ言語でも起こりうるのが厄介だ。

例えば「犬」という言葉。

別に犬じゃなくてもいいんだけど、特に好例が思い浮かばなかったもんで…

余程の変わり者でもない限りは、「犬」と言われて「猫」をイメージする事は少ないだろう。

しかし、犬と言われてあなたは何犬をイメージしますか?

トイプー、フレンチブル、果てはビション・フリーゼ…

人それぞれに「犬」のイメージは違うと思う。

オッサンの場合は柴犬系の雑種。

実家にいた頃は、入れ代わり立ち代わりず〜っと雑種の犬を飼っていた。

昔は今みたいに血統書付きの犬なんてほとんど見ることもなくて、貧乏ったらしい柴犬雑種がほとんどだったように思う。

エサもドッグフードなんてシャレオツなもんを与える金もステータスもないもんだから、人間様の残りものを適当に喰わせていた。

今思うと信じられない話だが、犬の散歩なんて習慣もなかった時代。

外に鎖(リードなんて商品は無かった)で繋がれ、みすぼらしい犬小屋での生活。

糞尿はそこら辺でご自由にどうぞ!なノリ。

夜になると鎖から解き放たれ、飼い主の介添えなんて無くて、犬だけのフリーダムタイムで適当にほっつき歩くのを『散歩』と呼んでいた。

どこへ行くんだか知らんが、1時間くらいすると自動的に戻ってきてエサを喰らう。

あの頃は野犬みたいのも結構いて、うちとこの犬もストリートファイトをしていたらしく、しょっちゅう血を流して帰ってくるワイルド奴もいたな〜

こんな感じだったから、飼い犬の寿命なんてせいぜい10年がいいところで、オッサンが実家を出る27歳までは死んでは飼ってを繰り返し、計3匹の犬を飼ってたな〜

あと犬で思い出したんだけど、犬を飼っている家の玄関には「犬」シールが貼ってあった。

確か毎年狂犬病の注射をした時にもらってたシールを玄関に貼り付けていて、毎年なもんだから、ずらりとカラフルな犬シールが並んでいた家も多かった。

その注射だって動物病院じゃなくて、近所の神社に集まっての集団摂取だったりして。

飼い犬とは言え、予防接種していない犬もいて、あの頃は知らない犬に噛まれたなんてアクシデントは人命にかかわる一大事だった。

現代はそんないい加減な飼い主も少ないんだろうけど、狂犬病の予防接種率は年々低下してるなんて言われているから、安心もできないよね。

人間が発症したらお終いだもんね。

ちなみに「いくら昔話とは言え、いったいどこぞのど田舎の話なんだ?」と思われるでしょうが、オッサンの実家は東京都に隣接する県で、しかもかなりの都会です。

ひと昔は犬を飼うなんてこんな程度の認識であり、オッサンにとっては、現代の飼い犬の異常な過保護状態の方が異常に見えてしまう。

訳の分からん遺伝子操作された犬種の増殖と、それを”商品”として取引する怪しい業者達。

一度は家族として迎え入れたにも拘わらず、些細な理由で簡単に手放す”自称”愛犬家。

いびつなペットブームの影で処分されてゆく売れ残りの命。

オッサンは仕事柄よくホームセンターに行くんだけど、ペットコーナーには近寄れません。

ガラスの向こう側にいる命に正面から向き合えないんです。

みんなどこか寂しげな目をしていて…

もちろん新たな家族に迎え入れられて、幸せに暮らしてゆく命も多くあると思います。

しかし全部が全部ではなく、この中のいくつかは日が当たることなく、影で消えてゆくと思うと…

まぁそんな感じで、「犬」という言葉ひとつでも人によって微妙にニュアンスが違うのである。

そして釣りでもそんな言葉はよくある。

『入れ喰い』

釣りではよく耳にする言葉である。

まぁ、よく釣れる状況において使われる言葉で、歓迎すべき事態ではある。

んがしかし、人によって入れ喰いの塩梅が違ったりする。

ある人は言う「今日は入れ喰いだったよ!落として1、2、3で喰ってきたよ!!」

片や「今日は入れ喰いだったよ!時速100匹はいったよ!!」

前者は仕掛けを落としてすぐに喰ってくるのを「入れ喰い」

後者はかなりのペースで釣れ続けるのを「入れ喰い」

このように、人それぞれの入れ喰いがあるのだ。

釣り仲間と話をしていると、どうもにも話のツジツマがあわない事が多々ある。

よくよく聞いてみると、ひとつの言葉のニュアンスがこちらと違っているのが原因だったりもする。

ちなみにオッサンの入れ喰いは、後者サイドである。

まずは激渋のスタートから

いよいよ7月に突入。

オッサンにとっては、ハゼ釣り本番の月がやってきた。

ここしばらくって言うか、ハゼ釣り開幕からどうにもくすぶる釣りが続いていて「7月で釣れなかったらヤバイよ!マジで!!」

本日の釣り場は多摩川本流の羽田。

ほぼ全国的に猛暑日が続いていて、本日も猛暑らしい。

オッサンちから一番遠い現場なので行きはともかく、釣り場や帰りの途中でぶっ倒れないか気をつけねば。

猛暑日開始からは夜中もエアコンを付けて寝てるんだけど、しっかり熟睡できるため、お陰様ですっかり朝寝坊。

今朝起きたら、既に釣り開始目標時間だった。

「もう、しゃ〜ない!」

気を取り直してっていうか、もう開き直って、チンタラと釣りの準備をして愛車を漕ぎ出す。

コレがいつものハゼ釣り場『大井ふ頭』だったら既に出遅れで、いまさら行っても釣り糸を垂れる隙間もないだろうが、多摩川だったら余裕って感じだね!

まだ早朝は爽やかな気温で、本日は空全体が薄曇りだから余計に涼しい。

ふと空を見上げるとこんな早朝に虹がかかっていた!

「虹が出ているということはアッチは雨が降ってるのかな?」

雨が降ってるの?

ここしばらくは雨が降ってないから、そろそろお湿りの雨が欲しいところ…

ハゼ釣り中の雨は勘弁だが、ところによっては取水制限も出ているからまとまった雨も良いが、昨今は降ればスコールだから加減が難しいやね。

涼しげな朝も、現場に到着する頃には汗だくになっていた。

本日も目指すは船宿「えさ政」さん脇のウン○ポイント。

到着すると、目指すポイント付近には船に乗り込むお客さんが何人か座り込んでいた。

最近は船釣り客もスタートが早いな〜

暑いから船釣りも早いのかな?

んでウン○ポイントには既に先客がいた。

アララ残念と思ったが、その方の竿は何の竿か知らんが、短いリール竿のトップガイドに道糸をくくりつけてハゼを釣っていた。

「ん?船釣りの客が河岸払い時間までのヒマつぶしでハゼやってるのかな?」と思っていた。

ならば、すぐにいなくなるだろうからそれまでは近くで時間を潰そう。

適当な場所に陣取り、釣りの準備を始める。

今現在はほぼ満潮で、しばらく満潮時間帯が続くから、釣りとしての状況は決して良いとは言えないが、もうここまで来ちまったもんだからやるしか無い!

潮の動きが良くないね

とは言え、この釣り場は満潮の潮位じゃないと釣りにならないから、こんな状態でやるしか無いんだけどサ!

水温を測るとなんと27℃!

今シーズンから水温を測り始めていて、27℃というのは初めてなんだけど、大丈夫なのコレ?

27℃って釣りになるのかな?

エサは先週のハゼ釣りで使った、釣り仲間のO氏イチオシのアミエビが余っているので、本日も検証の続きをしてみます。

果たしてアミエビの威力は如何に!?

丸くなった背にハリをチョン掛け。

針付けは簡単だ

では、期待を込めてハゼ釣りスタート!

と意気込んでみたが、シ〜〜〜〜〜ン………っと何の反応もない。

どこに落としても、な〜んの生命反応もない。

マズイ!!

この雰囲気はとてもマズイぞ!

やはり27℃という水温はヤバいのでは?

しばらく移動しながら探ってみるが、なんの反応もなかった。

手前は水温が高いから、もっと沖なら水温が落ち着いてハゼがいるんジャマイカ?

っと思ったので、3.5mの竿で探ってみたが状況は変わらず…

ウゲ〜!最悪ぢゃん?

大井ふ頭の方にするべきだったか!?と後悔先に立たず。

もしくはウン○ポイントが空くのを待ってとそちらを確認すると、乗船が始まっているにも拘らずまだウン○に陣取っている。

どうやら先客さんは船釣りの客ではなく、本気であのロッドでハゼ釣りをしているらしい。

マジか!?しかしアソコに陣取るということは、この釣り場を熟知したかなりの手練か?と思ったが、ど〜間違ってもハゼを釣る竿じゃないから、そうでもないだろうて…

っということは、オッサンのこのブログを見つけてしまい、まんまと騙された哀れな人なのかもしれない。

かわいそうに…

ちょっと哀れに思い心が痛んだが、騙す側の常套句「騙されるのが悪い!」と開き直るオッサン。

なるべく沖に向かって投げていると、やっと本日の一匹目が上がってきたが、8cm程度で小さい。

ん〜?釣れればもっと大きいと思ってたんだけど、ハゼが成長してないな…

まだこんな程度のサイズなのか…

その後もポッツリポッツリ程度の釣れ具合で、まいったねこりゃ〜

こんな時は!

って釣れない時に釣れるようになる魔法なんてなくて、とにかく喰ってくるハゼを探すしかないのである。

状況的にハゼはいるハズ。

恐らくはエサに近づくんだけど、あと一歩の距離で口を使ってこない状況と思われる。

その一歩をどうやって踏み出させるか?なんだけど、それは正直すごい難問だ!

オッサンには難解過ぎるので、オッサンがやってたのが落ちて来るエサに反応させること。

やはり不自然なんですよ、オモリが付いてるエサの動きって。

いくら誘いを入れようが、しょせん人間が動かすエサなんて可怪しさの塊ですよ。

エサを投げてみると分かりますが、全然口を使わないハゼが自然に落ちてゆくエサに対しては、我先にと喰ってくる事が往々にしてあります。

っというわけで、オッサンの作戦はできる限り丁寧な軟着底。

このブログでいつも言ってる、円弧状にエサを落とすというやり方ではありますが、最後の着底時に最大限の気を使ってあげる。

コレをいい加減にやるとドスン!と落ちたり、オモリがバウンドしたりするのですが、それではハゼが警戒してしまいます。

ス〜っと斜めに落ちてゆき、スン……とソフトランディングさせる事に神経を全集中させます。

当然、こんな繊細なコントロールは3.5mの竿では無理なので、2.1mの竿にチェンジ!

さぁ、コレで釣りまくりじゃ〜!!

意地の挽回にて

まぁ、こんな程度で釣れるほど単純ではないが、それでもポツリポツリ程度には釣れ始める。

軟着底させてから、エサが落ち着く3秒後くらいにアタリが来ることが多くなった。

ハゼって群れでいる事が多いけど、ある程度、自分のテリトリーがあるらしい。

ハゼクラというルアー仕掛けでハゼを釣るというか掛ける釣法があるが、アレはそんなハゼの習性を利用した鮎で言うところの友釣りみたいな感じの釣り方。

今日はそんなハゼのテリトリー意識をとても良く感じられた日だった。

だいたい70〜80cm四方くらいかな、それくらいの範囲で一匹釣れると、その範囲内ではもうアタリがない。

んで、それくらいズラすとまたハゼがアタックしてくる事がけっこう繰り返された。

いつもじゃないだろうし、その範囲も変わるんだろうけど、やっぱりハゼも縄張り意識がある魚なんだな〜と思う出来事だった。

あるポイントで何度もアタックしてくるんだけど、針に掛からない奴がいた。

今日はせいぜい2回までに掛けないとアタって来なくなる感じだったけど、コイツは3回を超えていた。

何コレ?と思いつつ、早く掛けないと!スレるぞ!!と焦り始めていると、クン!っと針に掛かると同時に道糸がヒュンヒュン音を立てる。

反射的に竿を垂直に立てて引きをいなし、しばらく泳がせる。

上がってきのは今季初のウロハゼ。

13cmってところのウロハゼ

この釣り場ではたまにウロハゼが上がるんだけど、マハゼじゃないからやっぱりガッカリなんだよね〜

でも関西の方では白ハゼと言って、このウロハゼの方がメインというのを聞いたことがある。

そろそろ船宿のお客さんが落ち着いてきたので、「えさ政さん」脇に移動。

釣り開始から2時間が過ぎていたが、この時点でやっと30匹を超えた程度。

今日はテキト〜にやって、テキト〜に切り上げよう…

このブログでどうやって言い訳しよう…っと考えていた。

しかし、ポイントが良かったのか、潮の状況なのかポンポンと釣れ出した!

型は8cm程度で相変わらずなんだけど、アタって来るエリアが広くなり、一ヶ所で4〜5匹は上がってくる。

ここから一気にやる気が出る!

消えかけていたオッサンのチャマシーに火が灯る。

実は今日もエサの検証でアミエビとホタテを交互に使い続けていたんだけど、チャンスとあれば使い慣れたホタテで勝負をかける!

ホタテエサのボリュームを適度に調整しながら、ハゼを集めつつ掛けてゆく。

コレが可能なのがホタテの強みである。

カウンターも調子良く数字が上がってゆく。

調子に乗ってくるとよりナイスな状況になる。

ウン○ポイントが空いた!

すかさずオッサンも瞬間移動で陣取る。

人によっては、誰かが入った後は釣れないとやりたがらないが、オッサンはそんな手垢がついたポイントが大好物である。

当然、手練の後はペンペン草一本も生えてない状態だからダメだけど、そうでない場合はオアシスになっている確率が高い。

釣れないのはいろいろと原因があって、説明すると長くなるからここでは詳記しないけど、エサを使ってるんだから、ハゼを集めてくれてる場合が多いのである。

そんな場所を見つけるとそそくさと移動し、シレッと釣りまくる。

他人のエサでハゼを釣るハイエナのようなオッサン。

さすがは勝手知ったるウン○ポイント!

ここがダメならアソコ!と釣れるスポットからスポットへ…

ここから一気にカウンターが唸りを上げる!

満潮から下げ潮へ潮が動き出し状態も良くなっているが、浅すぎると釣りにならないから時間との勝負でもある。

恐らくは釣れる状況ではないんだろう。

周りの釣り人はひとりまたひとりと帰ってゆくが、ここからがオッサンの釣りである。

喰ってくるハゼを見つけるための探りでは、ホタテを大きめに付けてハゼに喰わせ、ホタテ繊維を散らせてコマセにする。

ハゼが寄ってくれば、大きいハゼから喰ってくるから、最初はそれなりのエササイズから、釣れてくるハゼのサイズに合わせて少しづつエサを小さくしてゆく。

ホタテエサを良いところはハゼを針に掛けてからも続く。

ハリ掛かりしてハゼが暴れると、ホタテ繊維をそこら中に撒き散らすから、それも良いコマセになる。

なので、オッサンは掛けたハゼをわざと泳がせて、コマセを撒いてもらったりしてます。

エサの微調整が出来るのがホタテのメリット

以上、アミエビの釣果報告を待っているO氏への業務連絡でした。

本日は完全にホタテエサに軍配が上がりましたよ!O氏!!

かなり潮位が低くなり、最後は腕を目一杯伸ばして釣ってました。

ここまで潮が引くと本当に厳しい

3時間30分で103匹となんとノルマの1束を超えて良かった、良かった。

ハゼが小さいからビクもスカスカだな〜

ほとんどがこのサイズ

少しづつだけどハゼも成長しているんだけど、正直、もっと大きくなってると思ってた。

やっぱ10cm超えないと釣り応えがないんだよな〜

でも今日は朝のうちの状況を鑑みると、多摩川は失敗した〜!っと思ったんだけど、なんとか数だけは揃えられてホッとしました。

空も薄曇りで、時おりポツリポツリと雨が落ちてきて、暑いは暑かったけど、我慢出来ないほどではありませんでした。

帰り道でいつもの大井ふ頭でハゼ釣りをしていたH2氏から釣果報告の連絡が…

「いや〜、入れ喰いだったよ!!」

「………」

入れ喰いって、いったい…